إنفجار المرفأ : السكوت عن الجريمة تآمر من السلطة؟

د. الياس ميشال الشويري

إن النقاش حول مستقبل لبنان لم يعد ترفًا فكريًا ولا مجرد جدل سياسي عابر، بل أصبح ضرورة وجودية في ظل الانهيار الشامل الذي يعيشه هذا البلد منذ عقود. فمنذ ولادته ككيان سياسي مستقل في عشرينيات القرن الماضي، ارتبط لبنان بتناقضات داخلية وصراعات خارجية جعلت استقراره هشًا، ومؤسساته عرضة للاهتزاز والانهيار عند كل أزمة. ومع أن الاستقلال عام 1943 مثّل لحظة تأسيسية في الوعي الوطني، إلا أن هذا الاستقلال لم يُترجم إلى سيادة فعلية، بل بقي محكومًا بموازين القوى الإقليمية والدولية، ومكبّلاً بتركيبة طائفية عطّلت قيام دولة المواطنة. اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة عقود على اتفاق الطائف، يواجه لبنان انهيارًا غير مسبوق في تاريخه: مؤسسات معطّلة، اقتصاد منهار، منظومة فساد متجذّرة، وسلاح خارج عن سلطة الدولة. إزاء هذا الواقع، تبرز فكرة الانتداب أو الوصاية الدولية المؤقتة، ليس كعودة إلى الاستعمار القديم، بل كآلية إنقاذية لإعادة تكوين الدولة على أسس جديدة.

هذا المقال يسعى إلى مناقشة هذه الإشكالية عبر تحليل نظري وواقعي لظاهرة الدولة الفاشلة، خصوصية الحالة اللبنانية، حدود المبادرات الداخلية، ثم طرح الانتداب الدولي كخيار واقعي، وصولاً إلى الخاتمة التي تستشرف التحديات والفرص الكامنة في هذا الطرح.

1. الدولة الفاشلة كإطار نظري لفهم الواقع اللبناني

الدولة الفاشلة هي ذلك الكيان السياسي الذي يفقد قدرته على ممارسة وظائفه الأساسية تجاه مواطنيه، فلا يعود قادرًا على تأمين الأمن الداخلي، ولا على فرض سلطته على كامل أراضيه، ولا على ضمان العدالة الاجتماعية أو الاقتصادية. هذا المفهوم الذي طوّرته مراكز الأبحاث الدولية مثل “Fund for Peace” و “Brookings Institution” يجد تجلّيات واضحة في لبنان. فمنذ سنوات، يُصنّف لبنان في المراتب المتقدمة ضمن مؤشر الدول الهشّة، إلى جانب دول أنهكتها الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة. الفشل هنا ليس ظرفيًا بل بنيويًا، لأن كل مؤسسات الدولة تعاني قصورا في الأداء، وتخضع في النهاية لإرادة زعماء الطوائف لا لإرادة القانون. حين نقول إن لبنان دولة فاشلة، فهذا لا يعني غياب الدولة بالمعنى الفيزيائي، بل حضورها كجهاز شكلي بلا مضمون. فالبرلمان موجود، لكن تشريعاته معطّلة، والحكومة تُشكّل، لكنها رهينة المحاصصة، والرئاسة تُنتخب أو تبقى شاغرة لسنوات، لكنها لا تمارس سلطة فعلية. وفي هذه المعادلة، يصبح المجتمع رهينة الانهيار، غير قادر على حماية نفسه، ولا على تغيير واقعه عبر الأدوات الدستورية التقليدية.

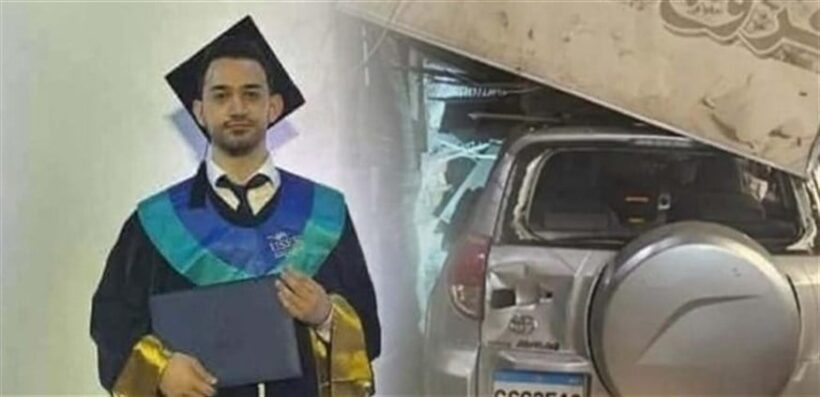

من أبرز سمات الدولة الفاشلة فقدانها احتكار العنف الشرعي، وهذا ينطبق بدقة على الحالة اللبنانية. فبحسب عالم الإجتماع الإلماني ماكس فيبر، الدولة الحديثة تُعرّف بقدرتها على احتكار القوة المسلحة. لبنان، منذ تأسيسه، عجز عن تحقيق ذلك. الوجودُ الفلسطينيُّ المسلّح في السبعينيّات، ثمّ اندلاعُ الحربِ الأهليّة، وما تلاهما من بقاء السلاح في يد حزب الله وجماعاتٍ أخرى، فلسطينيّةٍ وغيرها، جعلَ الدولةَ كيانًا هشًّا عاجزًا عن فرض هيبتها، كما تجلّى ذلك بالأمس في حادثةِ مقتل إيليو أبي حنّا بسلاحٍ فلسطينيٍّ على أرضٍ لبنانيّة. هذا العجز ينسحب على كل المؤسسات الأخرى: القضاء بات عاجزًا عن محاسبة النافذين، الأجهزة الأمنية محكومة بالتوازنات السياسية، والسيادة الوطنية مخترقة من قبل قوى إقليمية تتدخل في تفاصيل القرار الداخلي. كل هذا يجعل لبنان حالة نموذجية لدولة فاشلة، حيث ينهار التعريف الحديث للدولة ويتحوّل إلى مجرد “ساحة” تتقاسمها القوى الداخلية والخارجية. إن الحديث عن إصلاح ذاتي في ظل هذه البنية يبدو أقرب إلى الخيال، لأن القوى المستفيدة من الفشل هي نفسها التي تتحكم بمفاتيح الإصلاح.

الشق الاجتماعي لا يقل خطورة عن الشق السياسي والأمني. فالدولة الفاشلة تفقد قدرتها على بناء عقد اجتماعي متماسك، وهو ما يعيشه لبنان بعمق. فالانتماء الطائفي ظلّ أقوى من الانتماء الوطني، والمواطن اللبناني يرى في زعيم طائفته الضمانة الفعلية لحقوقه، لا في الدولة. هذا الواقع رسّخ نظامًا زبائنيًا قائمًا على المحسوبيات والولاءات بدل الكفاءة والعدالة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية منذ 2019، تجلّى الفشل بأبشع صوره: الفقر تجاوز 80% من السكان، الهجرة بلغت مستويات غير مسبوقة، والبطالة ارتفعت إلى حد الانفجار الاجتماعي. في ظلّ هذا الانهيار، تفقد الدولة وظيفتها الأساسية كحامية لمواطنيها، لتصبح مجرد جهاز يكرّس الانقسام ويعيد إنتاجه. وبذلك، يدخل لبنان دائرة مغلقة من الفشل، يصعب كسرها دون تدخل خارجي يفرض قواعد جديدة للعبة السياسية والاجتماعية.

2. خصوصية الحالة اللبنانية وعجز الداخل عن الإصلاح

لبنان يتميّز عن غيره من الدول الفاشلة بتركيبته الطائفية المعقّدة التي تجعل أي إصلاح داخلي شبه مستحيل. فالطائفية ليست مجرّد أداة سياسية، بل هي بنية ثقافية واجتماعية متجذّرة، تنعكس على كل مفاصل الحياة العامة. كل طائفة ترى في الدولة تهديدًا لوجودها، وتتعامل معها باعتبارها “غنيمة” تُوزّع وفق مبدأ المحاصصة. هذه البنية تجعل الإصلاح مستحيلًا من الداخل، لأن أي محاولة لتغيير القواعد تُفسَّر كاستهداف لفئة معينة، فينهار التوافق. لذلك، فإن الأزمات اللبنانية ليست عابرة، بل هي نتاج طبيعي لبنية النظام نفسه. هذا ما يفسر لماذا فشلت كل المبادرات الداخلية، من الحوار الوطني إلى محاولات تشكيل حكومات “اختصاصيين“، لأن المنظومة الطائفية أقوى من أي نوايا إصلاحية.

الأزمة الاقتصادية التي انفجرت بعد 2019 كشفت عجز الداخل عن أي إصلاح جدي. فقد انهار النظام المصرفي الذي كان يمثل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، وتبخّرت ودائع المواطنين، وانهارت الليرة أمام الدولار. في ظل هذا الواقع، لم تستطع الحكومات المتعاقبة أن تضع خطة إنقاذية، لأن المصالح الطائفية والسياسية كانت تتقدم على المصلحة الوطنية. بدل أن تكون الأزمة فرصة لتغيير جذري، تحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج نفس النظام. حتى المبادرات الدولية مثل مؤتمر “سيدر” أو خطة صندوق النقد بقيت حبرًا على ورق، لأن السلطة الداخلية عاجزة عن اتخاذ القرارات المؤلمة المطلوبة. هذا العجز ليس تقنيًا، بل سياسيًا وأخلاقيًا، ويؤكد أن الداخل غير قادر على الإنقاذ الذاتي.

من الناحية الاجتماعية، الحراك الشعبي في 17 تشرين الأول 2019 كان محطة فارقة، حيث خرج مئات الآلاف إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية خالية من الفساد والمحاصصة. لكن هذا الحراك، رغم زخمه، لم يستطع أن يُحدث التغيير المطلوب، لأنه اصطدم بواقع النظام الطائفي الصلب. القوى السياسية نجحت في تفتيته عبر خطاب طائفي وإعلام موجّه، وعبر العنف أحيانًا. هذا يؤكد أن أي تغيير من الداخل يحتاج إلى قوة قاهرة تفرض القواعد الجديدة، لأن الشارع وحده غير قادر على مواجهة تحالف الطائفية والمال والسلاح. وبذلك، فإن لبنان يعيش مأزقًا مزدوجًا: نظام لا يريد الإصلاح، وشعب عاجز عن فرضه، ما يجعل الحل الخارجي مطروحًا كخيار وحيد واقعي.

3. الانتداب المؤقت كآلية إنقاذية

فكرة الانتداب أو الوصاية الدولية المؤقتة ليست جديدة في العلاقات الدولية. فقد جُرّبت في دول مثل البوسنة بعد اتفاق دايتون، حيث تولّى “الممثل السامي” سلطة فوق دستورية لإعادة بناء المؤسسات، وكذلك في كوسوفو وتيمور الشرقية. هذه النماذج أثبتت أن الانتداب ليس بالضرورة استعمارًا جديدًا، بل قد يكون آلية لإنقاذ الدول التي تعجز عن إصلاح نفسها. في لبنان، يمكن للانتداب أن يُطرح كإطار زمني محدد، تُسلَّم فيه بعض السلطات إلى جهة دولية محايدة (الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي) لإعادة بناء المؤسسات، وضمان إجراء انتخابات شفافة، وإرساء قواعد دولة القانون.

الانتداب المؤقت يمكن أن يشمل ثلاث وظائف أساسية: أولًا، إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر إصلاح القضاء، وتوحيد الأجهزة الأمنية، ووضع خطة اقتصادية بإشراف دولي. ثانيًا، معالجة ملف السلاح غير الشرعي، بحيث يُعاد احتكار القوة إلى الدولة تدريجيًا، ضمن استراتيجية مدعومة دوليًا. ثالثًا، وضع دستور جديد أو تعديل الطائف بما يضمن بناء دولة مدنية، ويحد من المحاصصة الطائفية. هذه الوظائف ليست طوباوية، بل جُرّبت في دول أخرى، وأثبتت نجاحها النسبي. الفرق أن لبنان يملك مجتمعًا مدنيًا نشطًا وطاقات بشرية قادرة على البناء، لكن تحتاج إلى حماية دولية من المنظومة التي تعرقل أي إصلاح.

من الناحية الأخلاقية والسياسية، قد يُنظر إلى الانتداب على أنه مسّ بالسيادة، لكن السيادة نفسها في لبنان مشكوك فيها. فحين تكون الدولة عاجزة عن حماية حدودها، وعن ضمان حقوق مواطنيها، تصبح السيادة مجرد شعار فارغ. في هذه الحالة، يصبح الانتداب المؤقت وسيلة لاستعادة السيادة الحقيقية عبر بناء مؤسسات قوية. السيادة ليست أن ترفع علمًا على مبنى فارغ، بل أن تكون لديك دولة قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة وتحمي مواطنيها. لذلك، فإن الانتداب المؤقت لا يُلغي السيادة، بل يعيد تأسيسها على أسس متينة.

4. التحديات والعقبات أمام الانتداب

رغم وجاهة الطرح، فإن الانتداب المؤقت يواجه تحديات عدة. أولها رفض الطبقة السياسية اللبنانية التي ستفقد امتيازاتها في حال وُضع البلد تحت وصاية دولية. هذه الطبقة ستقاوم بكل الوسائل، وستستخدم خطاب السيادة والطائفية لتأليب الشارع ضد أي تدخل خارجي. ثانيًا، القوى الإقليمية، خصوصًا إيران وسوريا، لن تقبل بسهولة بخسارة نفوذها في لبنان، وقد تلجأ إلى العنف لتعطيل أي مسار انتدابي. ثالثًا، المجتمع الدولي نفسه قد يتردد، لأن الانتداب يتطلب موارد مالية وعسكرية، والتجارب السابقة أثبتت أن كلفته عالية.

التحدي الآخر هو البُعد الاجتماعي والثقافي. فالمجتمع اللبناني، رغم أنه متضرر من المنظومة، إلا أنه ما زال مشدودًا إلى انتماءاته الطائفية. أي تدخل خارجي قد يُفسَّر من قبل البعض كاستهداف لطائفة معينة، ما يعقّد المهمة. لذلك، يحتاج الانتداب إلى استراتيجية تواصل واضحة تُظهر أنه يهدف إلى مصلحة كل اللبنانيين، لا إلى فرض هيمنة جديدة. كما يحتاج إلى إشراك المجتمع المدني والقوى الإصلاحية المحلية لضمان شرعية داخلية، لأن الانتداب وحده لا يستطيع أن يبني دولة إن لم يكن هناك حاضنة محلية.

التجارب الدولية تُظهر أن الانتداب قد يطول أكثر مما هو مخطط له. في البوسنة، مثلاً، ما زال الممثل السامي يمارس صلاحياته بعد أكثر من عقدين. هذا يطرح سؤالًا حول المدة الزمنية للانتداب في لبنان: هل سيكون محدودًا بخمس سنوات؟ عشر سنوات؟ وكيف يُضمن ألا يتحوّل إلى استعمار مقنّع؟ هذه الأسئلة مشروعة وتستدعي نقاشًا عميقًا، لأن أي مشروع انتداب لا بد أن يكون مؤقتًا بجدول زمني واضح، وإلا فقد مصداقيته.

5. نحو مقاربة متوازنة بين الانتداب والسيادة

الحل الأمثل قد يكون في مقاربة متوازنة تجمع بين الانتداب المؤقت وبين تعزيز القوى الداخلية الإصلاحية. الانتداب وحده قد يُتهم بالوصاية، والإصلاح الداخلي وحده أثبت عجزه. الجمع بين الاثنين يعني أن تكون هناك جهة دولية تُشرف على العملية الانتقالية، لكن مع تمكين المجتمع المدني اللبناني والأحزاب غير الطائفية من لعب دور أساسي. بهذه الطريقة، لا يُفرَض الإصلاح من الخارج فقط، بل يُصنع من الداخل أيضًا تحت حماية دولية.

في هذا الإطار، يمكن الاستفادة من تجارب سابقة، مثل تجربة تيمور الشرقية، حيث انتقلت السلطة تدريجيًا من الأمم المتحدة إلى مؤسسات محلية، أو تجربة كوسوفو حيث وُضع جدول زمني واضح للانتقال. المهم أن تكون هناك خريطة طريق شاملة للبنان، تتضمن: إعادة هيكلة النظام السياسي، بناء قضاء مستقل، إصلاح اقتصادي جذري، وضمان احتكار الدولة للسلاح. هذه الخريطة يجب أن تُصاغ بشراكة بين المجتمع الدولي والقوى اللبنانية الإصلاحية، لتفادي أي اتهام بالوصاية المطلقة.

الانتداب المؤقت ليس غاية بحد ذاته، بل وسيلة لإنقاذ لبنان من الانهيار الكامل. الهدف النهائي هو الوصول إلى دولة قانون وسيادة حقيقية، قادرة على حماية مواطنيها، وتفعيل مؤسساتها، والانخراط في المجتمع الدولي كدولة طبيعية لا كساحة صراعات. هذا الهدف يحتاج إلى شجاعة فكرية وسياسية لطرح الانتداب كخيار، بدل الاكتفاء بترديد شعارات السيادة الفارغة. فحين تصبح الدولة عاجزة عن حماية نفسها، يصبح التدخل الخارجي المؤقت ضرورة لا بد منها، شرط أن يكون محدد الأهداف والزمن، وأن يقود في النهاية إلى استعادة الاستقلال الحقيقي.

6. الخاتمة

لبنان اليوم يقف على مفترق طرق تاريخي: إما أن يستمر في دوّامة الانهيار والفشل، فيتحوّل إلى كيان بلا معنى، أو أن يجرؤ على التفكير بخيارات غير تقليدية، منها الانتداب المؤقت. هذا الطرح، وإن بدا صادمًا للبعض، إلا أنه يستند إلى أسس علمية وتجارب دولية سابقة، ويعكس حقيقة أن الداخل اللبناني عاجز عن الإنقاذ الذاتي. الانتداب ليس استعمارًا جديدًا، بل عملية إنقاذية تهدف إلى إعادة تأسيس الدولة على أسس القانون والسيادة. نعم، هناك تحديات ومخاطر، لكن البديل هو الاستسلام للفشل المستدام. وكما يقول المثل الشعبي: “فالج لا تعالج”. في هذه الحالة، لا بد من تدخل خارجي يعيد الحياة إلى الجسد الميت، ويمنحه فرصة جديدة للعيش. إن لبنان لا يستحق أن يبقى رهينة الفوضى، بل يستحق أن يُمنح فرصة لإعادة التأسيس، ولو عبر وصاية مؤقتة تُعيد إليه معنى الدولة، ومعنى الاستقلال الحقيقي.