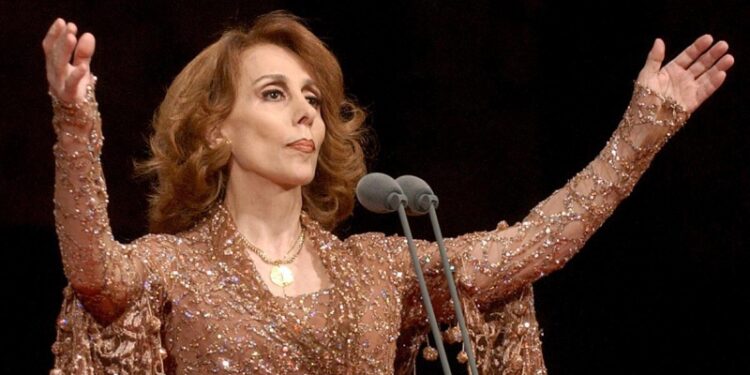

صوتها ينشد السلام و المحبة

د. الياس ميشال الشويري

منذ مطلع القرن العشرين وحتى يومنا هذا، شهد العالم العربي تحوّلات سياسية وثقافية واجتماعية كبرى، وكان الفن دائمًا حاضرًا، يسير إلى جانب هذه التحوّلات، يُعبّر عنها ويؤرّخ لها ويُشكّل جزءًا من هويتها. وفي قلب هذا المشهد، تبرز فيروز كواحدة من أبرز الظواهر الفنية التي استطاعت أن تتجاوز حدود الصوت الجميل إلى أن تصبح رمزًا ثقافيًا وإنسانيًا متجذرًا في الذاكرة الجماعية للشعوب العربية. لم تكن فيروز مجرّد مطربة تشدو بأغانٍ عاطفية أو وطنية، بل كانت ولا تزال صوتًا يُعبّر عن الحنين، المقاومة، الحلم، والانتماء، صوتًا يسمو فوق الصراعات وينشد السلام والمحبة بلغة الفن الأصيل.

لقد استطاعت فيروز، بموهبتها الفريدة وصوتها الذي يحمل في طيّاته الحنين والقداسة، أن تصوغ مشروعًا فنيًا متكاملاً يتجاوز زمنه، وأن تخلق مدرسة غنائية خاصة بها جمعت بين التراث والحداثة، وبين النخبة والناس. عُرفت بخياراتها الفنية الرصينة، وابتعادها عن الابتذال في زمنٍ ازدحم بالمظاهر وساد فيه التسويق على الجودة، فكانت استثناءً في عالم الفن العربي، وحافظت على صورتها كرمز للصدق والصفاء والإلهام. إن علاقتها بالأخوين رحباني، زوجها عاصي وشقيقه منصور، شكّلت نواة هذا المشروع الذي أثمر عن أعمال خالدة جسّدت فيها فيروز ملامح الأرض والوطن والإنسان.

هذا المقال يسعى إلى تقديم قراءة تحليلية ومعمّقة في تجربة فيروز من جوانب عدّة، وكذلك إبراز كما ويُبرز كيف تحوّل هذا الصوت إلى رمز يتجاوز الفن ليصبح مرآة للهوية والذاكرة، وأداة مقاومة ناعمة في وجه النسيان والانكسار.

1. الصوت: نقاء نادر وقدرة تعبيرية هادئة

صوت فيروز ليس مجرّد آلة تصدر نغمات، بل هو كيانٌ صوتي مستقّل بذاته، يندرج ضمن فئة الأصوات القادرة على استثارة العاطفة والإيحاء العميق بمجرّد أن ينطلق. يُشبه صوتها النسيم الباكر، شفافًا، متدفّقًا، غير مشوبٍ بزخارف استعراضية، لكنه يحمل في طيّاته قوىً داخلية هائلة على التعبير، حتى حين يمرّ بلحن بسيط أو جملة موسيقية قصيرة. لا يعتمد على العلوّ الصاخب أو الأداء المسرحي، بل على صدق النغمة، وصدق الإحساس الكامن خلف كل كلمة تُقال. وهذا ما جعل صوتها يصل إلى الجميع، من دون أن يحتاج المبالغة أو التفسير.

ما يميّز هذا الصوت أيضًا هو قدرته على التكيّف مع الحالات الشعورية المختلفة، من الحنين، إلى الحزن، إلى القداسة، إلى الوطنية. عندما تغنّي فيروز عن الوطن، يبدو وكأن الأرض نفسها تنطق. وعندما ترتّل، يخيّل للمستمع أن الصوت يصعد سلمًا من نور نحو السماء. ذلك لأن خامة صوتها تتسّم بصفاء داخلي، وتوازنٍ مثالي بين الحنجرة والروح، وهو أمر نادر في تاريخ الغناء العربي. إنها تغنّي وكأنها تكتب بحروف من هواء وضياء.

ولعلّ فرادة هذا الصوت تتجلّى في الأثر الذي يتركه في السامع. فكم من مرة أُعيدت فيها أغاني فيروز من دون ملل، وكم من جيلٍ اكتشفها وكأنه أول من سمعها؟ ذلك لأن صوتها ليس صوت حقبة زمنية معينة، بل هو صوتٌ خارج الزمن، يتكرّر كلما احتاج الإنسان إلى الجمال الهادئ، أو إلى لمسة سماوية تخرج من صمت الحياة. فيروز لا تحتاج إلى مجازٍ لتوصيف صوتها، لأنها هي المجاز ذاته؛ إنها استعارة خالدة لصوتٍ لا يُشبه أحدًا، لكنه يشبه كل ما هو جميل ونقي وعميق في الإنسان.

2. الأسلوب الغنائي: بين الطقس والبساطة

الأسلوب الغنائي لفيروز يتجاوز التقنية والصيغة، ليتحوّل إلى نهجٍ جمالي وروحي متفرّد. فهي لا تؤدي الأغنية كما يؤديها المغنّون عادة، بل تدخل إليها من باب الطقس، حيث يتحول الغناء إلى طقس شعائري داخلي تتواشج فيه النغمة مع الإحساس واللغة. تتحدث فيروز إلى المستمع وكأنها تهمس له من وراء ستار من الضوء، حيث لا تصرخ ولا تستعرض عضلاتها الصوتية، بل تختار الأداء الهادئ العميق، الذي يتسلل إلى الداخل من دون استئذان. هذا الأسلوب يُبرز أهم ما في الفن: الصدق، والذي لا يمكن تدريسه أو تقليده، لأنه ينبع من علاقة شخصية بالفن والحياة.

وقد حافظت فيروز على أسلوبها هذا في جميع مراحل مسيرتها، رغم تغيّر الأذواق وتقلّب اتجاهات السوق. لم تُدخل صوتها في تجارب شعبوية أو تجارية رخيصة، بل أبقت أسلوبها نقيًّا، محمولًا على اختيارات دقيقة للكلمات والألحان. وهي لا تختار القصائد العظيمة فحسب، بل تختار كيف تُغنّيها، وأين تصمت، وكيف تبني الجملة الموسيقية بحسّ معماري خفي. الأسلوب عندها ليس فقط وسيلة للتعبير، بل جزء من الشخصية الفنية الكاملة. إنه تأمل مستمر في الكلمة، في الإيقاع، وفي ما لا يُقال أحيانًا.

وهذا الأسلوب المميّز لم يكن عائقًا أمام الانتشار، بل على العكس، كان جسرًا للتواصل مع كل شرائح الجمهور، من النخبة المثقفة إلى الجمهور البسيط. فبساطتها ليست سذاجة، بل هي بساطة مكلّفة وعميقة ومدروسة، مبنية على وعيٍ فني رفيع. واللافت أن هذا الأسلوب نجح في حمل أشكال متعددة من الأغاني، من الطرب الأصيل، إلى الأغنية الوطنية، إلى التراتيل الروحية. وهكذا أصبحت فيروز تمثل مدرسة فنية كاملة، تعتمد على البساطة الطقسية كأساس للتأثير الجمالي، دون أن تخسر حسّ الحداثة أو الارتباط بروح العصر.

3. الهوية الفنية: شخصية متفرّدة لا تُستنسخ

الهوية الفنية لفيروز لم تُبنَ على التصنع أو الادعاء، بل تشكلت عبر الزمن كنتاج تفاعلٍ صادق بين الموهبة الأصيلة والبيئة الفنية الرحبة التي احتضنتها. لم تسعَ فيروز إلى أن تكون “فيروز“، بل كانت هي ذاتها على الدوام، في العفوية، في الهدوء، وفي الوقوف المتأني أمام المايكروفون. لم تتبدّل ملامحها ولا أدواتها الجوهرية رغم تطور الوسائل وتبدل السياقات. وقد كانت هذه الثباتية في الشخصية الفنية عاملاً محوريًا في ترسيخ صورتها في الوعي الجمعي، ليس فقط كمغنية بل كرمز للفن الخالص، غير المنحاز، وغير القابل للتوظيف أو الابتذال. إن صوتها، ملامحها، حضورها، كلها ترسم هوية فنية تُعرف فورًا، ولا تُخطئها الأذن أو العين.

ولأن هذه الهوية تقوم على الاتساق الداخلي، فإنها اتخذت موقعًا فريدًا لا يتزاحم فيه الآخرون. لم تكن فيروز تابعة لمدرسة سابقة، ولم يتكرر بعدها نمط شبيه بها. لم تكن تقليدًا لأم كلثوم، ولا امتدادًا لصباح، ولا حتى صوتًا نسائيًا آخر ضمن التقليد الطربي العربي، بل كانت صوتًا منفصلًا بهويته، بلغته، وبإطلالته الخاصة. كان لها قاموسها الصوتي الخاص، ومفرداتها التعبيرية المميزة، وتعبيرات الوجه التي لا تُشبه أحدًا. وهذا ما جعلها عصيّة على التصنيف، ومحمية من خطر النمطية أو الذوبان في أي تيار فني.

في جوهر هذه الهوية تكمن الأصالة، أي تلك القدرة على الحفاظ على الذات وسط طوفان التقليد. فحتى حين تتغير المواضيع والأساليب الموسيقية، تبقى فيروز كما هي: أنيقة، هادئة، وعميقة. لا تركض وراء الجمهور، بل يأتي هو إليها بإجلال. وهذا الهدوء الاستثنائي في إدارة هويتها، دون انفعالات أو صراعات أو نزاعات فنية، هو ما ضمن لها هذا الثبات الممتد عبر العقود. وهكذا، استطاعت فيروز أن تُثبت أن بناء هوية فنية لا يحتاج إلى ضجيج أو إثارة، بل إلى الصدق، والاتساق، والعمق.

4. التراتيل والروحيات: حين يتهجّى الصوت لغة السماء

إذا كانت الأغنية العاطفية في أعمال فيروز تُخاطب القلب، فإن تراتيلها تخاطب الروح مباشرة. لقد تفرّدت بين جميع فناني عصرها بقدرتها على تقديم التراتيل الدينية بصوت لا يُشعر بالمسرحة أو الاستعراض، بل يوقظ في السامع شعورًا بالسكينة والانخطاف الروحي. عندما تغني “قامت مريم” أو “يا يسوع الحياة” أو “اليوم عُلِّق على خشبة“، لا يبدو الأمر وكأنه مجرد أداء لمقطوعة دينية، بل أشبه بتلاوة صوتية تشبه الصلاة، تُحمل في نغمة قدسية لا يمكن اصطناعها. هذه التجربة جعلت من صوتها جزءًا من الطقوس الكنسية لدى الكثير من المؤمنين، وجعلتها تحظى باحترام ليس فقط كفنانة، بل كصوت روحي يرافق مواسم الفصح والميلاد في الوجدان الجمعي.

تميزت هذه التراتيل بإخراجها الفني الرفيع، فكانت الألحان مزيجًا من الموسيقى الشرقية التقليدية والنمط الكنسي البيزنطي، كما أضافت إليها فيروز بخامة صوتها، بعدًا إنسانيًا وشاعريًا. كانت تقف على الحافة بين الفن والقداسة، لا تنزلق إلى الاستعراض، ولا تنغلق في التقشف، بل تمنح كل لحن روحًا ناطقة بالإيمان. ولم تكن هذه التراتيل محصورة بجمهور مسيحي فحسب، بل وصلت إلى جمهور أوسع، لأنها لم تكن تقدم “عقيدة” بل “روحًا“، وبهذا المعنى استطاعت أن تكون جسرًا بين الديني والإنساني.

وهذا البعد الروحي في فن فيروز يُعد جزءًا لا يتجزأ من هويتها الكاملة، ويكشف عن حسّ داخلي بالإيمان، لا يحتاج إلى خطب، بل يكفيه صوتٌ يغني “هللويا” بهدوءٍ يجعل النفس تركع. لم تستخدم فيروز التراتيل كوسيلة لإبراز مهاراتها الصوتية، بل كوسيلة للعبور إلى الداخل، إلى عمق الإحساس والسكينة. وفي زمنٍ كثرت فيه الأصوات، تظل فيروز، حين ترتّل، الصوت الوحيد الذي لا يحتاج إلى أن يُسمَع بصوتٍ عالٍ، لأن الصمت الذي يخلّفه، أبلغ من أي موسيقى.

5. الأثر الثقافي: صوت تخطّى الفن ليصير مرآة الهوية

لم تقتصر أهمية فيروز على كونها صوتًا جميلًا أو فنانة ناجحة، بل تعدّت ذلك لتصبح رمزًا ثقافيًا جامعًا، يحمل في طيّاته ملامح الذاكرة الجماعية. فيروز كانت، ولا تزال، مرآة للعصر العربي، بلغة شعرية سامية وبساطة مدهشة، استطاعت أن تعبّر عن مشاعر ملايين الناس، في الحب، في الغربة، في الحنين، وفي الوطن. أغانيها أصبحت جزءًا من الذاكرة الثقافية، تُذاع كل صباح وكأنها نشيد وطني، وتُردد في المنازل كما تُردد الترانيم، وتُقتبس في الأدب كما تُستشهد الآيات. لم تعد أغانيها مجرد منتجات فنية، بل وثائق وجدانية تُختزن في أعماق الناس، وتُستعاد كلما أرادوا تذكّر ما هو جميل ونظيف فيهم.

الأثر الثقافي لفيروز يظهر أيضًا في قدرتها على التوحيد وسط الانقسام، وعلى الارتفاع بالذوق العام وسط فوضى السوق الفني. استطاعت أن تزرع في قلوب الناس ذوقًا سليمًا للجمال، وأن تعلّمهم الاستماع، والانتظار، والصمت، وكلها قيمٌ مهددة في زمن الاستهلاك السريع. هي التي غنت للحب العفيف، وللأم، وللصباح، وللتراب، دون أن تُسف أو تستجدي عواطف رخيصة. وهكذا صنعت، بدون شعارات، ثقافة بديلة، تقوم على النقاء، والصفاء، والبناء البطيء العميق.

وما يجعل هذا الأثر أكثر رسوخًا، هو استمراره عبر الأجيال. لا تنحصر فيروز في جيل معين، بل تكتشفها كل الأجيال وكأنها خُلقت لكل زمن. تجد في صوتها زمنًا أقدم من ولادتك، لكنه يبدو كأنه قيل لك خصيصًا. وهذا هو سر الفنان العظيم: أن يصبح جزءًا من هوية شعب، ليس كرمز عابر، بل كعلامة دائمة على ما يمكن أن يقدمه الفن حين يكون حقيقيًا، وحرًا، وصادقًا.

6. الاستمرارية: زمن يتجدّد بصوت لا يشيخ

أكثر ما يُثير الإعجاب في تجربة فيروز هو قدرتها النادرة على الاستمرارية دون أن تتكرّر، والبقاء دون أن تُصبح ظلًا لما كانت عليه. فقد امتد حضورها الفني لعقود طويلة، من خمسينات القرن العشرين حتى اليوم، دون أن يفقد بريقه أو يُستهلك صوته أو تتراجع قيمته الجمالية. هذا الامتداد لم يكن محض صدفة، بل كان نتيجة رؤية واضحة لكيفية الاستمرار دون مساومة على الجوهر. فلم تغيّر من نفسها لتلائم الأذواق العارضة، ولم تُقلّد موجات الغناء التجاري التي اجتاحت الساحة العربية، بل بقيت وفية لنهجها، حتى حين بات هذا النهج في نظر البعض “قديمًا“. لكن فيروز أثبتت أن الأصالة لا تشيخ، بل تزداد أهمية في عصر ضجيج اللحظة.

استمراريتها لا ترتبط فقط بعدد السنوات، بل أيضًا بقدرتها على مواكبة التحوّلات دون أن تُذيب هويتها. فقد تعاملت مع أجيال متعاقبة من الملحنين والشعراء والموزّعين الموسيقيين، واستطاعت، مع كل تجربة جديدة، أن تجد طريقًا للحفاظ على هدوء أسلوبها وخصوصية تعبيرها. حتى عندما تعاونت مع ابنها زياد الرحباني، الذي حمل رؤى فنية مختلفة وأكثر تجريبًا، لم تتخلَّ عن اتزانها، بل سمحت له أن يضيف نكهته دون أن يغيّر جوهرها. هذه المرونة الصلبة هي ما منح صوتها القدرة على أن يبقى حيًا في عالم يتغير بسرعة.

اللافت في هذه الاستمرارية أيضًا أنها لم تُستنفد، بل كل مرة يُعاد بث أغنية لفيروز، أو تُصدر عملًا جديدًا، تعود الأحاديث حولها وكأنها لا تزال في بداياتها. الأجيال الجديدة، التي لم تعاصر فيروز حين كانت تُغني على المسارح في أوجها، ما تزال ترى فيها شيئًا مختلفًا ومُلهِمًا. وهذا يعني أن استمراريتها لم تكن فقط زمنية، بل وجدانية. إنها ليست مجرد فنانة طويلة العمر، بل حالة وجدانية ممتدة، كلما سمعناها شعرنا أن الزمن يُعيد ترتيب نفسه من حول صوتها.

7. الحياد السياسي: صوت للوطن لا للسلطة

من الأمور الفريدة التي حافظت على صورة فيروز بيضاء في الوجدان الشعبي هي حيادها السياسي. فعلى الرغم من أنها عايشت مراحل سياسية مضطربة في لبنان والعالم العربي، من الحروب الأهلية إلى الصراعات الإقليمية، لم تُستدرج إلى الاصطفاف أو الانخراط في النزاعات السياسية الحادة. كانت تغني للبنان، لا لحزب؛ للقدس، لا لفصيل؛ للإنسان، لا للإيديولوجيا. وفي عالم الفن العربي، حيث غالبًا ما يُستدرج الفن لخدمة مشاريع سياسية أو أيديولوجية، كان موقف فيروز أقرب إلى الصمت النبيل، الصمت الذي يحفظ الكرامة، لا التواطؤ أو اللامبالاة.

هذا الحياد لا يعني انسحابًا أو تجاهلًا، بل هو اختيار واعٍ للحفاظ على الفن كمساحة مشتركة، لا تُلوّثها الحسابات السياسية. فحين غنّت “بحبك يا لبنان” أو “زهرة المدائن“، لم تكن تؤدي رسالة سياسية مباشرة، بل كانت تُفجّر شعورًا وجدانيًا وطنيًا يتجاوز الاصطفاف السياسي. استطاعت بذلك أن تظل رمزًا جامعًا، لا تُثير الانقسام، بل تُعيد التوازن إلى المشهد، خاصة في الأوقات التي كان فيها الانقسام أقسى ما يكون. فيروز بهذا المعنى ليست محايدة في إحساسها الوطني، لكنها متعالية عن الانجرار إلى التفاصيل التي تُفرّق الناس.

وحين حاول البعض استغلال اسمها سياسيًا، واجهت ذلك بالتجاهل، لا بالمواجهة العنيفة، وكأنها تقول إن الفن الحقيقي لا يحتاج إلى الدفاع، بل إلى أن يبقى نقيًا. حتى عندما كانت تُكرّم أو تُستدعى لتشارك في مناسبات رسمية، بقيت مواقفها مُحاطة بالصمت الرمزي. وهذا الصمت لم يُقلل من قيمتها، بل زادها احترامًا، وجعل من صوتها شيئًا نادرًا في ساحة يعجّ فيها التداخل بين الفن والسياسة. لقد اختارت أن تكون صوتًا حرًا، وهذه الحرية هي أعظم موقف سياسي قد يتخذه فنان.

8. التعاون الفني: لقاءات تُنتج الأسطورة

من أبرز مظاهر التفرد في تجربة فيروز هو عمق التعاونات الفنية التي خاضتها عبر العقود، والتي كانت السبب المباشر في بناء مشروعها الفني الراسخ. أولى هذه الشراكات، وأهمها، كانت مع الأخوين رحباني، عاصي ومنصور، اللذَين شكّلا إلى جانب صوتها ثلاثيًا أسطوريًا صنع الأغنية اللبنانية الحديثة. لم يكن تعاونهما معها محصورًا في التلحين فقط، بل في صناعة عالم فني متكامل من المسرح الغنائي إلى الأغنية القصيرة إلى القصائد الوطنية والتراتيل. كانوا يكتبون لفنانة يعرفون حدود صوتها، لكنهم أيضًا كانوا يوسّعون هذا الصوت كل مرة، ويفتحون له آفاقًا جديدة في الشعر والموسيقى.

ثم جاء التعاون مع زياد الرحباني، الذي مثّل مرحلة جديدة من النضج الفني والتجريب الحداثي، دون أن يخسر جوهر فيروز. زياد لم يكن مجرد ملحن، بل مؤلف موسيقي لديه مشروع فني خاص، وقد وجد في صوت والدته المساحة التي يستطيع من خلالها أن يُعبّر عن رؤيته بأسلوبٍ مختلف تمامًا عن الجيل السابق. ومع ذلك، استطاع أن يكتب لها أعمالًا عظيمة مثل “بكتب اسمك يا حبيبي” و”كيفك إنت“، التي احتفظت بجمال فيروز، لكنها أضافت إلى مشروعها صوتًا مختلفًا، أكثر جرأةً وحداثة، وأقل كلاسيكية.

ولا يخفى أن فيروز، رغم قلّة تعاونها مع أسماء خارج هذه الدائرة الضيقة، عرفت كيف تختار شُركاءها بعناية، فلا تدخل مغامرات غير محسوبة. وهذا ما أبقى رصيدها الفني نقيًا، دون تشويش أو تناقضات. لم تُكرّر تجربة واحدة أكثر من اللازم، ولم تقع في فخ التكرار أو السوقية. كانت كل شراكة بمثابة فصل جديد من كتاب فيروز الكبير، الذي لا يتكرّر أسلوبه، لكن صفحاته تحمل توقيعًا واحدًا لا يُخطئه السامع. وهكذا تحوّل التعاون الفني في مسيرتها إلى معمارٍ مُتكامل، لا مجرد اجتهادات متفرقة.

9. الخصوصية في الاختيارات: الانتقاء الحارس للجودة

فيروز لم تكن فنانةً تلهث خلف الأعمال، بل فنانة تنتقيها. كان مشروعها الفني دائمًا مبنيًا على الندرة لا الكثرة، وعلى النوع لا الكم. اختياراتها الدقيقة للكلمات والألحان كانت تُشكّل حجر الأساس في مكانتها، فقلّما غنّت شيئًا عابرًا أو بسيطًا، بل كانت تميل إلى الكلمة ذات القيمة الجمالية، واللحن الذي ينسجم مع هويتها الهادئة والمتأملة. وهذا ما جعل أعمالها تبقى حيّة بعد عقود، لأنها لم تُنتج لتواكب مزاجًا لحظيًا، بل لتُخلّد إحساسًا خالصًا.

في اختيار النصوص الغنائية، كانت تميل إلى الشعر الصوفي، أو الشعبي النبيل، أو القصائد التي تحمل طابعًا وجدانيًا عميقًا. ولعلّ علاقتها بكبار الشعراء مثل جبران خليل جبران، وسعيد عقل، وجوزيف حرب، وغيرهم، أثبتت أنها تُقدّر الكلمة كقيمة موازية للّحن. فلم تكن تؤدي أغنية من أجل الأداء فقط، بل تدخل إلى النص وتعيشه، فتجعله قصّة تُروى، لا مجرد كلامٍ يُقال. كانت تعرف أن الكلمة الجيدة تمنح الصوت بعدًا أعمق، وأن المستمع العربي يستحق نصًا يرقى بذائقته.

كما أنها لم تُفرط في حضورها الإعلامي، ولم تغنّ في كل مناسبة أو لكل جهة، بل بقيت حريصة على أن تحمي صوتها من الاستهلاك، وحضورها من الابتذال. وهذه الخصوصية في الاختيارات لم تكن موقفًا نخبويًا، بل مسؤولية جمالية وفنية. لذلك، بقيت كل أغنية لفيروز حدثًا بحد ذاته، لا مجرد مادة جديدة. وهكذا، كانت فيروز في كل تفصيلة تختار أن تكون استثناء، وصوتًا لا ينتمي إلا للفن الخالص الذي لا يُهادن ولا يُساوم.

10. الخاتمة: صوت يتجاوز الغناء إلى الوجود

لا يمكن اختزال تجربة فيروز ضمن حدود الفن والغناء فحسب، فهي تمثّل في جوهرها ظاهرة ثقافية وإنسانية تتجاوز الزمان والمكان. لقد استطاعت، بصوتها المتفرّد ومواقفها الحكيمة، أن تبني جسرًا دائمًا بين الذاكرة والوجدان، بين الماضي والحاضر، بين الأرض والسماء. فيروز ليست فقط من غنّى للبنان والقدس والحب، بل هي من غنّت للوجود البشري بكل ما فيه من ألم وشوق وأمل، ومنحت كل أغنية طابعًا كونيًا لا يذوب في تفاصيل اللحظة. لذلك، فإن أثرها لا يُقاس فقط بما قدمته من أعمال، بل بما زرعته من قيم الفن الأصيل، والالتزام بالذوق، والانحياز للسلام والجمال.

من خلال هذا المقال، تتّضح ملامح المشروع الفني الذي شكّلته فيروز عبر عقود. مشروع يتميّز بالأصالة، بالعمق، وبالاستمرارية دون انتقاص من الجودة. وهو أيضًا مشروع أخلاقي في جوهره، لأنها لم تقف في سوق الفن كتاجرة، بل كمؤمنة بأن الفن رسالة تُبنى بالحب والتأمل والصدق. وفي زمن يتكاثر فيه الضجيج، ما زال صوت فيروز يُمثّل فسحةً من الصفاء، ونموذجًا لما يمكن للفن أن يكون عليه إذا حمل مسؤوليته تجاه الإنسان والحقيقة.

فيروز اليوم ليست فقط جزءًا من ذاكرة العرب، بل هي جزء من هويتهم الجمالية. صوتها لا ينتمي فقط إلى لبنان، بل إلى كل بيت عربي عرف طعم الحنين والرجاء. لهذا، يبقى صوتها حاضرًا في الفصح، وفي الصباح، وفي الوطن، وفي السفر، في لحظات الصلاة كما في لحظات الحب. ويبقى السؤال الدائم: كيف استطاعت امرأة واحدة أن تحمل كل هذا النور؟ الجواب ليس في الكلمات، بل في الصمت الذي يعمّ بعد أن ينتهي صوتها، وفي الرجفة التي تتركها في القلب. فيروز… ليست فنًا فقط، بل هي لحظة نقاء خالصة، لا نملّ من انتظارها، ولا نتعب من تكرارها.