الإنسان يحفر قبره بيديه

د. الياس ميشال الشويري

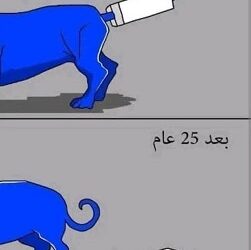

“قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” ليست مجرد عبارة بل مرآة قاسية للوجود الإنساني والمجتمعي. هي صرخة في وجه الزمن الذي يمر سريعًا، وفي وجه الحياة التي تُهدر، وفي وجه مجتمع ينسى أن يبني الإنسان قبل الحجر. في هذا الوطن، لبنان، حيث تتكدس الأزمات على مدى عقود، يبدو أن الموت أصبح أكثر انتظامًا من الحياة، وأن القبر يُحضَّر باكراً بينما الإنسان يعيش في حالة تأجيل دائم. هذه العبارة تضعنا أمام الحقيقة المؤلمة: العمر لا يُقاس بما مضى من سنوات، بل بما نحققه من وعي، وصدق، وأخلاق، وبناء داخلي وجماعي.

المقال التالي يحاول تفكيك هذه المفارقة من خلال ثمانية محاور، لنفهم كيف يصبح الإنسان غير المبني، وكيف يمكن أن يتحول الوعي إلى فعل، والمسؤولية إلى طريق للخروج من حالة الضياع.

1. المعنى الوجودي لعبارة قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا

تكشف هذه العبارة عن خلل جوهري في العلاقة بين الإنسان وذاته قبل علاقته بالموت. فهي لا تتحدث عن القبر كحيّز مادي، بل كزمن يسبق الإنسان، وكحقيقة تُحضَّر قبل أن يكتمل وعي صاحبها. حين نقول إن قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا، فإننا نعترف ضمنيًا بأن حياتنا تُدار دون مشروع واضح، وأننا نعيش في حالة استمرار بيولوجي لا في حالة وجود حقيقي. الإنسان هنا حيّ بالجسد، لكنه لم يولد بعد بالمعنى العميق للكلمة.

البناء المقصود ليس سنوات العمر، ولا التحصيل، ولا المكانة الاجتماعية، بل بناء المعنى الداخلي الذي يجعل للحياة وزنًا وقيمة. فكم من إنسان بلغ الشيخوخة دون أن يعرف نفسه، ودون أن يواجه أسئلته الكبرى، ودون أن يحدّد موقفه من العالم، من الظلم، من الحق، ومن المصير. في هذه الحالة، يصبح القبر أكثر اكتمالًا من الإنسان، لأن القبر له وظيفة واضحة، بينما الإنسان بقي معلّقًا بلا تعريف.

تحمل العبارة أيضًا إدانة صريحة لثقافة التأجيل. الإنسان يؤجل وعيه، يؤجل مصارحته لنفسه، يؤجل مواقفه، ويؤجل بناء ذاته بحجة الظروف، إلى أن تفاجئه النهاية. القبر لا ينتظر أن تنتهي الظروف، ولا ينتظر أن تتحسن الأحوال. هو يُبنى بصمت، فيما الإنسان يراكم الأعذار. وهنا تكمن القسوة: الموت أكثر انضباطًا من الحياة.

في بعدها الأعمق، تفضح العبارة وهم الانشغال الدائم. كثيرون يظنون أنهم يبنون أنفسهم لأنهم يعملون بلا توقف، بينما هم في الحقيقة يهربون من مواجهة ذواتهم. الانشغال المستمر قد يكون شكلًا من أشكال الفراغ، والضجيج قد يخفي خواءً داخليًا عميقًا. وحين يسقط هذا الضجيج، لا يبقى سوى سؤال واحد: ماذا بنينا في داخلنا؟

هذه العبارة أيضًا مواجهة مع فكرة الهوية. الإنسان الذي لم يُبنَ فكريًا وأخلاقيًا يصبح قابلًا للتشكيل، للاستغلال، وللذوبان في القطيع. هو يعيش وفق ما يُفرض عليه، لا وفق ما اختاره. وحين يُسلب الإنسان حق بناء ذاته، يصبح موته تحصيل حاصل، لا فاجعة. لأن الفاجعة الحقيقية كانت في الحياة غير المعاشة.

في مجتمعات مأزومة كلبنان، يكتسب هذا المعنى بعدًا أكثر قسوة. فحين يُولد الإنسان في أزمة، ويكبر في أزمة، ويشيخ في أزمة، يصبح البناء الداخلي ترفًا لا يُشجَّع عليه. يُطلب منه أن يتكيّف لا أن يتكوّن، أن يصمد لا أن يفهم، أن ينجو لا أن يحيا. وهكذا، تُبنى القبور باكرًا، لأن الإنسان لم يُمنح فرصة أن يُبنى أصلًا.

العبارة في جوهرها ليست رثاءً للموت، بل محاكمة للحياة حين تُعاش بلا وعي. إنها تذكير بأن أخطر أشكال الموت هو أن نصل إلى نهايتنا دون أن نكون قد وُجدنا فعلًا. فالقبر قدر، أما أن نكون غير مكتملين عند الوصول إليه، فتلك مسؤولية إنسانية وثقافية وأخلاقية كاملة.

2. يا ليتنا تُبنا قبل أن تُبنى كصرخة ندم ووعي متأخر

تحمل هذه الجملة ثقل الاعتراف المتأخر، فهي ليست تمنّيًا عابرًا، بل لحظة انكسار بين ما كان يجب أن يكون وما كان فعلًا. إن قول يا ليتنا تُبنا يعني أن الإنسان أدرك، ولو متأخرًا، أن حياته مرّت دون أن تُستثمر في جوهرها الحقيقي. هنا يظهر الوعي لا كبداية، بل كنتيجة مؤلمة، يولد حين يصبح الوقت ضيقًا، وحين يتراجع المستقبل إلى حجم الندم.

هذا الندم لا يتعلق بأخطاء محددة، بل بنمط حياة كامل. هو ندم على العيش السطحي، على الاكتفاء بالحد الأدنى، على الخضوع للروتين، وعلى قبول ما فُرض بدل السعي إلى ما يليق بالإنسان. فالبناء الذي لم يحصل لم يكن مستحيلًا، بل كان مؤجَّلًا، والإنسان هو من اختار التأجيل، أو أُجبر عليه حتى صدّق أنه خيار.

العبارة تكشف أن أخطر ما في الحياة ليس الفشل، بل الغياب عن الذات. كثيرون يصلون إلى أعمار متقدمة وهم يكتشفون أنهم عاشوا أدوارًا لم يختاروها، وساروا في طرق لم يسألوها إلى أين تقود. عندها يصبح التمني محاولة يائسة لاستعادة ما لا يُستعاد: الزمن الذي كان يمكن أن يكون وعيًا، فصار انتظارًا.

في هذا السياق، يصبح البناء فعل شجاعة مؤجلة. فبناء الذات يتطلب مواجهة، والمواجهة مؤلمة، لذلك يهرب منها الإنسان نحو الانشغال، نحو التبرير، نحو تعليق المسؤولية على الظروف. لكن حين تحين لحظة الحقيقة، تسقط كل الأعذار، ويبقى السؤال عاريًا: لماذا لم نُبْنَ حين كان البناء ممكنًا؟

في لبنان، يتحول هذا الندم إلى حالة جماعية. أجيال كاملة تكتشف أنها عاشت في حالة تعليق دائم: تعليق الدولة، تعليق العدالة، تعليق المستقبل. الناس كبروا وهم ينتظرون المرحلة المقبلة، إلى أن أدركوا أن المرحلة المقبلة لم تأتِ، وأن أعمارهم مضت في الانتظار. عندها يصبح التمني صرخة شعب لا فرد، واعتراف وطن لا شخص.

الجملة أيضًا تحمل تحذيرًا أخلاقيًا قاسيًا. فهي تقول إن الوعي الذي يأتي متأخرًا لا يُنقذ ما فُقد، لكنه يفضح الحقيقة. والإنسان، حين يكتشف الحقيقة متأخرًا، يُدرك أن الموت لم يكن المشكلة، بل الحياة التي لم تُعَش بصدق. وهنا يصبح القبر مجرد خاتمة منطقية لمسار لم يُسأل يومًا عن معناه.

يا ليتنا تُبنا قبل أن تُبنى ليست دعوة للحزن، بل دعوة للاستفاقة قبل أن يتحول التمني إلى حقيقة نهائية. إنها تقول إن البناء لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار. وإن أخطر ما يمكن أن يواجه الإنسان ليس الموت، بل الوصول إليه دون أن يكون قد عاش فعلًا.

3. الزمن كعدو خفي للإنسان غير المبني

تكشف عبارة “قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” عن علاقة مضطربة بين الإنسان والزمن، علاقة تقوم على الوهم أكثر مما تقوم على الوعي. فالزمن لا يظهر كعدو مباشر، بل كرفيق مخادع يمنح الإنسان شعورًا زائفًا بالاتساع، وكأن الفرص لا تنتهي، وكأن الغد مضمون. هذا الوهم هو ما يجعل الإنسان يؤجل بناء ذاته، معتقدًا أن هناك دائمًا وقتًا لاحقًا للفهم، للتغيير، للمراجعة، وللنضج. لكن الزمن، في حقيقته، لا ينتظر من لا يعيه.

الإنسان غير المبني يعيش الزمن كاستهلاك لا كمسار. تمر الأيام عليه متشابهة، بلا علامات فارقة، فيتحول العمر إلى رقم لا إلى تجربة. الزمن هنا لا يصنع معنى، بل يراكم تعبًا. وحين يصل الإنسان إلى لحظة المواجهة، يكتشف أن السنوات التي ظنّها رصيدًا كانت في الواقع استنزافًا بطيئًا، وأن الزمن لم يكن محايدًا، بل كان يعمل بصمت لصالح النهاية.

في هذا السياق، يصبح الزمن أداة كشف قاسية. فهو يفضح هشاشة الإنسان الذي لم يُبنَ، ويُظهر أن المشكلة لم تكن في قصر العمر، بل في فراغه. كثيرون عاشوا طويلًا، لكنهم لم يعيشوا عميقًا. وحين يقترب الأجل، لا يشعر الإنسان بأن الزمن خانه، بل بأنه هو من خانه، لأنه لم يحسن استخدامه حين كان بين يديه.

الزمن أيضًا لا يُقاس بالسنوات فقط، بل بالوعي الذي يُملأ به. سنة يعيشها الإنسان بوعي أعمق من عشر سنوات تُعاش في الغفلة. لكن المجتمعات المأزومة، ومنها لبنان، تدفع أبناءها إلى العيش في زمن معلّق، حيث الحاضر مشلول، والمستقبل غامض، والماضي مثقل بالجراح. في هذا الزمن المشوّه، يصبح البناء الداخلي صعبًا، لأن الإنسان يُجبر على التركيز على النجاة بدل المعنى.

في لبنان تحديدًا، تحوّل الزمن إلى عبء نفسي. الناس لا تخطط، لأنها لا تثق بالغد. لا تبني، لأنها لا ترى أفقًا. وهكذا، تمر الأعمار في حالة انتظار دائم: انتظار حلّ سياسي، أو انفراج اقتصادي، أو استقرار مفقود. هذا الانتظار الطويل يستهلك الإنسان من الداخل، ويجعله يصل إلى نهايته دون أن يدرك متى بدأ يفقد نفسه.

العبارة إذًا تحاكم هذا الزمن المهدور. فهي تقول إن أخطر ما يفعله الزمن ليس أنه ينقضي، بل أنه يُستنزف دون وعي. القبر يُبنى في زمن محدد، واضح، محسوب، أما الإنسان فيترك بناء ذاته للصدفة. وهنا يكمن الخلل الأكبر: أن النهاية تُدار بدقة، بينما الحياة تُترك للفوضى.

في جوهر هذا المحور، دعوة صريحة لاستعادة السيطرة على الزمن عبر الوعي. فبناء الإنسان يبدأ حين يدرك أن كل لحظة غير واعية هي خطوة إضافية نحو نهاية لم يستعد لها. والزمن، إن لم يتحول إلى مساحة للبناء، يتحول حتمًا إلى طريق سريع نحو القبر.

4. القبر كرمز حضاري لفشل البناء الإنساني

في هذه العبارة، لا يعود القبر مجرد مكان لاحتواء الجسد بعد الموت، بل يتحول إلى رمز حضاري كثيف الدلالة. فحين تُبنى القبور قبل أن يُبنى الإنسان، نكون أمام مجتمع أتقن إدارة النهاية أكثر مما أتقن صناعة البداية. القبر هنا ليس نهاية فرد، بل نتيجة مسار جماعي طويل من الإهمال، والتقصير، والعجز عن تحويل الحياة إلى مشروع ذي معنى.

القبر، في هذا السياق، يصبح أكثر انتظامًا من الحياة نفسها. له شكل، وحدود، ووظيفة واضحة، بينما الإنسان يُترك بلا خريطة داخلية، وبلا إطار يحمي وعيه ويصقله. المجتمع يعرف كيف يدفن، لكنه لا يعرف كيف يُنشئ. يعرف كيف يُحيي الذكرى، لكنه يفشل في صون الكرامة أثناء الحياة. وهنا تكمن المفارقة القاسية: الموت منظّم، أما الحياة فمرتجلة.

هذا الرمز يكشف خللًا في سلم القيم. حين تُصرف الطاقات على معالجة النتائج بدل الأسباب، يصبح القبر أكثر حضورًا من المدرسة، وأكثر ثباتًا من العدالة، وأكثر واقعية من الحلم. القبر لا يُسائل أحدًا، لا يطالب بحق، ولا يفضح فسادًا. لذلك يصبح مقبولًا، بل مريحًا أحيانًا، في مجتمعات تخشى المواجهة وتفضّل الصمت.

في هذا المعنى، القبر ليس فقط نهاية، بل أداة طمس. يطوي الأسئلة بدل أن يفتحها، ويُنهي القصص بدل أن يطالب بتصحيحها. لذلك، حين يُبنى القبر قبل الإنسان، فهذا يعني أن المجتمع اختار الإغلاق بدل المعالجة، والنسيان بدل الإصلاح. هو إعلان غير مباشر عن الاستسلام لفكرة أن الخلل دائم، وأن التغيير مستحيل.

في لبنان، يتجلى هذا الرمز بوضوح مؤلم. المقابر تتسع، والذكريات تتراكم، لكن الدروس لا تُستخلص. كل مرحلة تخلّف موتاها، ثم تُغلق دون محاسبة حقيقية. القبر يصبح أرشيفًا بديلًا عن العدالة، والنصب التذكاري يحلّ مكان الحقيقة. وهكذا، يُبنى الموت كذاكرة، بينما تُهدم الحياة كمسار.

الأخطر في هذا الرمز أن القبر يعتاد أن يكون طبيعيًا. حين يعتاد المجتمع على رؤية القبور، يفقد حساسيته تجاه الحياة. يصبح الموت خبرًا عاديًا، والخسارة رقمًا، والإنسان تفصيلًا. عندها، لا يعود السؤال: لماذا مات؟ بل: كم مات؟ وهذا هو الانحدار الأخلاقي الأكبر.

القبر، في عمقه الرمزي، هو شهادة على فشل البناء الإنساني الشامل. ليس فشل الفرد وحده، بل فشل النظام الثقافي، والسياسي، والتربوي، والأخلاقي. وحين تصبح القبور جاهزة دائمًا، بينما الإنسان غير جاهز للحياة، نكون أمام مجتمع اختل فيه الميزان بين ما يجب أن يُبنى وما يُترك لينهار.

هذه العبارة، إذ تجعل القبر متقدمًا على الإنسان، لا تمجّد الموت، بل تفضح ثقافة سمحت له أن يكون أكثر تنظيمًا من الحياة. وهي دعوة صريحة لإعادة الاعتبار للبناء الإنساني كأولوية، قبل أن يتحول القبر من رمز إلى قدر جماعي لا فكاك منه.

5. لبنان والموت كجزء من الحياة اليومية

في لبنان، لا يظهر الموت كحادثة طارئة أو كاستثناء مأساوي، بل كعنصر ثابت في المشهد العام. هو حاضر في الذاكرة الجماعية، في الخطاب السياسي، في الأخبار اليومية، وفي الوعي الفردي منذ الطفولة. اللبناني يكبر وهو يسمع عن قتلى، ومفقودين، وضحايا، وشهداء، وضحايا جدد، حتى يصبح الموت مألوفًا، بل متوقعًا. هذه الألفة مع الموت لا تعني التعايش الصحي معه، بل تعني تبلّد الإحساس بالحياة نفسها.

حين يصبح الموت جزءًا من الروتين، تفقد الحياة قدسيتها. لا يعود السؤال كيف نحمي الإنسان، بل كيف نتكيّف مع خسارته. في لبنان، تُدار الأزمات بمنطق الامتصاص لا الحل، وتُدار الخسائر بمنطق التعويض الرمزي لا العدالة. هكذا، يُصبح القبر نتيجة متوقعة لمسار طويل من الإهمال، لا صدمة توقظ الضمير الجمعي.

هذا الواقع ينعكس مباشرة على الإنسان اللبناني. فهو يعيش في حالة هشاشة دائمة، يعرف أن حياته قد تُسلب فجأة بسبب حرب، أو انفجار، أو انهيار اقتصادي، أو إهمال صحي. هذه الهشاشة المستمرة تمنعه من البناء الداخلي العميق، لأن القلق يلتهم طاقته، والخوف يفرض عليه العيش يومًا بيوم. وهنا تتحقق المفارقة: الإنسان مشغول بالبقاء، فلا يجد وقتًا ليحيا.

في هذا السياق، تتحول عبارة “قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” إلى توصيف واقعي لا مجازي. القبور تُبنى لأن أسبابها جاهزة: دولة عاجزة، نظام مأزوم، طبقة سياسية فاشلة، ومجتمع مُرهق. أما الإنسان، فلا يُبنى لأنه محاصر بالخوف، ومشلول بعدم اليقين، ومجبر على تأجيل ذاته إلى أجل غير معلوم.

الأخطر أن هذا الموت المتكرر لا يولّد ثورة وعي، بل يولّد تعبًا. اللبناني لم يعد يصرخ، بل يتنهّد. لم يعد يسأل لماذا نموت، بل متى ينتهي هذا المسلسل. ومع هذا التعب، يضمحل الغضب، وتضعف القدرة على المواجهة، فيصبح الموت واقعًا يُحتمل، لا ظلمًا يُقاوَم.

في لبنان أيضًا، يتداخل الموت مع السياسة، فيفقد معناه الإنساني. تُستثمر الخسائر، وتُصنَّف الضحايا، ويُقسَّم الموتى حسب الانتماء، لا حسب المأساة. هذا التسييس للموت يزيد من عمق الجرح، لأنه يحرم الإنسان من حقه في أن يكون ضحية فقط، لا أداة في صراع أكبر منه.

وهكذا، يصبح الموت في لبنان ليس نهاية فردية فحسب، بل حالة اجتماعية مستمرة. والإنسان الذي يعيش في ظل هذا الواقع، يصل إلى القبر غالبًا قبل أن يُمنح فرصة أن يُبنى، أن يحلم، أو أن يشعر بالأمان. عندها، لا تكون المأساة في الموت نفسه، بل في الحياة التي لم تُتح له قبل أن يموت.

6. الدولة غير المبنية والإنسان المكسور

في لبنان، لم يقتصر الفشل على الفرد، بل تعداه إلى الدولة، المؤسسة التي يفترض أن تبني الإنسان قبل أن تُبنى القبور. الدولة التي لا تُبنى على أساس العدالة، لا تعطي المواطن حقه في الحياة الكريمة، ولا توفر له الفرص لبناء ذاته، بل تتركه غارقًا في هشاشة مستمرة، عاجزًا عن التخطيط، عن الأحلام، وحتى عن إدراك قيمته الإنسانية. هذا الفشل البنيوي يولّد شعورًا عميقًا بالكسور، كسور في الثقة، كسور في الهوية، وكسور في الشعور بالمسؤولية تجاه الذات والمجتمع.

حين تنهار الدولة، ينهار معها الإنسان، ليس جسديًا فقط، بل نفسيًا ووجدانيًا. المواطن اللبناني غالبًا ما يشعر أنه مجرد رقم في سجلات فوضوية، أو متفرج على أزمات تُدار من بعيد، أو أداة تُستعمل في لعبة سياسية أكبر من قدرته. هذا الإحساس بالعجز يولّد كسراً داخليًا، يجعل الفرد يصل إلى نهايته وهو غير مكتمل، غير مبني، غير واعٍ لذاته، وكأنه عاش حياة الآخرين بدل أن يعيش حياته.

الفشل المؤسسي يُضخم الشعور بالزمن الضائع. المواطن ينتظر أن تتحسن الأوضاع، أن يُنفذ مشروع، أن تُصلح مرافق، أن يُبنى نظام قانوني، أن يُحفظ حق. لكن هذه الانتظارات تمتد بلا حدود، ويكتشف الإنسان في النهاية أن العمر قد مضى، وأن ما كان يمكن بناؤه قد تلاشى أمام واقع الدولة غير المبنية. هنا تتحقق مفارقة العبارة: القبر أصبح جاهزًا، بينما الإنسان لم يُبنَ بعد.

العبارة تحوّل هذا الفشل إلى مأساة جماعية. ليس الإنسان وحده من لم يُبنَ، بل الوطن نفسه. الدولة غير المبنية تنتج مواطنين مكسورين، وتكرّس دورة من الإحباط والتأجيل، حيث يصبح الفقد الحياتي والفشل الذاتي أمرًا طبيعيًا. فالإنسان الذي يفتقد الدعم المؤسسي لا يملك القدرة على اكتساب أدوات البناء الداخلي، وتصبح حياته سلسلة من التأقلم مع الخسارة لا سلسلة من الإنجازات الهادفة.

في لبنان، هذا الفشل البنيوي يتجلى في كل تفاصيل الحياة اليومية. المدارس والمستشفيات والمؤسسات تتوقف، والفرص تُغلق، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية تجهل الإنسان في أضعف حالاته. المواطن يتعلم منذ الصغر أن يسعى للبقاء لا للحياة، وأن يتكيف مع الاضطراب لا أن يبني وعيه. وعندما يصل إلى مرحلة النضج، يدرك أن بناء ذاته قد تأخر، وأن القبر أصبح أقرب مما توقع.

الإنسان المكسور هو نتاج هذا الخلل المؤسسي. هو إنسان عاطفيًا وروحيًا مُنهك، يعيش دائمًا في حالة تأقلم مؤقت، لا يملك حرية اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالجدوى الحقيقية لوجوده. وهنا تكمن مأساة العبارة: ليس الموت هو النهاية المرعبة، بل الوصول إليه والذات لم تكتمل بعد. القبر يصبح نهاية مألوفة، أما الحياة فهي الفرصة الضائعة.

هذا المحور يفضح أيضًا غياب العدالة الاجتماعية. الدولة غير المبنية لا توفر حماية للضعفاء، ولا تتيح مسارات تطوير متكافئة، بل تصنع فجوة بين المواطن والمؤسسات، بين الإنسان والحق، بين الحياة والموت. المواطن يشعر أن بناء ذاته مرتبط أكثر بالتحايل على الظروف والهروب من الفشل، لا بالفرص الحقيقية التي يفترض أن توفرها الدولة.

الدرس الأكبر من هذا المحور أن بناء الإنسان لا يمكن فصله عن بناء الدولة. الفرد لا يكتمل في فراغ، بل يحتاج إلى منظومة تدعمه، تحميه، تمنحه أدوات النمو، وتتيح له مساحة للوعي. حين تغيب هذه المنظومة، يصبح القبر أكثر اكتمالًا من الحياة، ويصبح العمر مجرد فترة انتظار بلا معنى. العبارة إذًا ليست نقدًا فرديًا فقط، بل نقدًا حضاريًا شاملًا، يحاكي حالة الوطن كله.

7. البعد الأخلاقي والروحي للعبارة

العبارة “قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” تحمل رسالة أخلاقية وروحية عميقة تتجاوز مجرد وصف الواقع أو الانتقاد الاجتماعي. فهي تضع الإنسان أمام مرايا ذاته، لتسائل وجدانه قبل جسده. الإنسان الذي لا يبني ضميره، ولا يرفع مستوى وعيه، ولا يختبر قيمه، يصل إلى النهاية فارغًا بلا محتوى، وكأنه لم يزرع في الحياة شيئًا يستحق أن يُذكر. الأخلاق هنا ليست قواعد جامدة، بل فعل بناء داخلي يختبر الإنسان على قدرته على فهم نفسه والآخرين، وعلى مسؤوليته تجاه الحياة.

الجانب الروحي للعبارة يشير إلى ضرورة التوازن بين الخارج والداخل، بين الملموس والرمزي، بين المادة والمعنى. كثير من الناس يعيشون مشغولين بالمظاهر، بالعمل، بالمكتسبات، بالأموال، بينما يُهملون الجانب الداخلي الذي يعطي لحياتهم الصلاحية والقيمة. الروح التي لا تُبنى تتحوّل إلى هيكل فارغ، والإنسان الذي لا يربط أفعاله بالقيم يتحوّل إلى شخص قابل للضياع في زخم الأحداث.

الأخلاق هنا تقترن بالوعي بالمسؤولية الفردية. الإنسان مسؤول عن حياته قبل أن يكون مسؤولاً عن الآخرين، وهو مطالب بأن يُعيد ترتيب أولوياته قبل أن يأتي الأجل. الغياب عن هذا البُعد يجعل الموت أمرًا بلا معنى، لأن الحياة لم تُعاش بالجدية الكافية. العبارة تفضح كذلك الذين يعيشون بالاعتياد والتقليد، دون مساءلة ولا مراجعة، وتدعوهم للوقف أمام الحقيقة قبل أن يفوت الأوان.

في لبنان، هذا البعد الأخلاقي والروحي يتقاطع مع الواقع الجماعي. الشعب يعيش في مجتمع تتعدد فيه الصراعات، وتتشابك فيه الانقسامات الطائفية والسياسية. كثير من الأزمات ليست فقط نتيجة الفساد أو الإهمال، بل نتيجة غياب الوعي الأخلاقي الجمعي. القيم التي تُنقض، والعهود التي تُخترق، تجعل البناء الروحي للمجتمع أضعف من البناء المادي، وبالتالي تصبح القبور أكثر اكتمالًا من الإنسان والمجتمع معًا.

العبارة تذكرنا أن الأخلاق ليست مجرد قوانين أو شعارات، بل مسار مستمر يحتاج إلى صيانة، يحتاج إلى مواجهة الذات، وإعادة تقييم الأفعال اليومية. كل تأجيل للبناء الأخلاقي والروحي يُقرب النهاية من الإنسان غير الجاهز، ويجعل حياته أشبه ببيت مبني على أساس هش، مستعد للسقوط في أول امتحان للحياة.

البُعد الروحي يتجاوز الفرد ليطال المجتمع بأسره. مجتمع لا يُبنى على قيم مشتركة، على احترام حقوق الإنسان، على التضامن والمساءلة، وعلى تقدير الحياة، يصبح مشوهًا، مكسورًا، غير قادر على حماية أفراده، ولا على منحهم الفرصة لأن يُبنوا أنفسهم قبل النهاية. هنا تتحقق مأساة العبارة على مستوى جماعي: القبر يصبح أكثر انتظامًا وعدلاً من المجتمع نفسه.

في جوهر هذا المحور، تكمن دعوة واضحة للاستيقاظ الروحي والأخلاقي. ليس الهدف مجرد تجنب الموت أو تأجيل النهاية، بل أن يحيا الإنسان بما يستحق أن يُسجَّل ويُذكَر، وبما يعكس قدره الحقيقي على الفهم، والمساءلة، والحكمة. فالمأساة ليست في الموت، بل في الوصول إليه بلا روح مكتملة، وبلا أخلاق تعطي للحياة معناها.

العبارة، إذن، تصوّر الحياة كفرصة لبناء العمق، كدعوة لمراجعة الأخطاء قبل فوات الأوان، ولتقدير اللحظات قبل أن تتحول إلى ذكريات غير مكتملة. إنها تحدّثنا عن معنى أن تكون إنسانًا كاملًا من الداخل، قبل أن يُكتب على قبرنا أننا كنا مجرد وجود بلا بناء، بلا وعي، بلا روح.

8. من التشخيص إلى المسؤولية

العبارة “قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” لا تكتفي بتشخيص الواقع، بل توجه الإنسان والمجتمع نحو مسؤولية صريحة تجاه الحياة. بعد أن نفهم الفجوة بين ما هو موجود وما كان يجب أن يكون، تظهر مسؤوليتنا في كيفية ملء هذا الفراغ قبل أن يفوت الأوان. المسؤولية هنا ليست شعورًا بالذنب فقط، بل فعل واعٍ، اختيار أن نعيد ترتيب حياتنا وأولوياتنا، أن نضع أسس البناء الداخلي، وأن نصنع من الوقت المتبقي فرصة حقيقية للنمو والتكامل. فالموت حتمي، لكن أن نصل إليه بلا وعي وبلا إنجازات حقيقية، هو نتيجة لتراكم الإهمال والكسل.

في لبنان، المسؤولية الفردية والجماعية تتشابك. المواطن الذي يعيش في مجتمع متفكك لا يمكنه إلقاء كل اللوم على الدولة أو الظروف، لكنه مطالب بأن يبدأ من نفسه. كل شخص قادر على أن يبني وعيه، ويعلّم قيمه لأطفاله، ويشارك في حماية كرامة الحياة، هو يقلل من الانحدار الأخلاقي والاجتماعي. هذه المسؤولية هي الدرع الوحيد ضد أن يصبح الفقد والخراب عادة مألوفة، والقبر أكثر استعدادًا من الإنسان نفسه.

تفرض هذه المسؤولية على الفرد أن يتحول من متلقٍ إلى فاعل. أن يدرك أن التغيير لا يبدأ بالآخرين أو بالمؤسسات فقط، بل بالوعي الذاتي، بالنية الصافية، بالمراجعة اليومية للقرارات والأفعال. حين يتوقف الإنسان عن لوم الظروف ويبدأ في بناء ذاته، يصبح لكل لحظة قيمة، ولكل تجربة معنى، وللموت معنى مختلف، لأنه لم يعد مجرد نهاية، بل استكمال لمشروع حياة بدأ قبل أن يفوت الأجل.

المسؤولية تشمل أيضًا حماية الآخرين وبناء مجتمعات قادرة على الصمود. في لبنان، حيث الدولة غير مكتملة، والأزمات متكررة، كل مبادرة فردية لبناء التعليم، أو الثقافة، أو العدالة الاجتماعية، أو التضامن الإنساني، هي خطوة نحو أن يصبح القبر أقل حضورًا من الحياة. المسؤولية هنا تتحول إلى فعل جماعي: أن نعيد بناء المجتمع من الداخل، وأن نمنح كل فرد القدرة على أن يُبنى قبل أن يُدفن.

في العمق، المسؤولية ليست فقط فعلًا، بل وعي مستمر. هي إدراك أن كل تأجيل، وكل غفلة، وكل خيار ضعيف، يساهم في هدر العمر والفرص. هي الاعتراف بأن القيم والمبادئ ليست مجرد كلمات، بل أدوات لبناء الذات والمجتمع، وأن الغياب عنها يجعل الإنسان مجرد تابع للظروف، والمجتمع مجرد صدى للفشل الجماعي.

كما تحمل هذه المسؤولية بعدًا أخلاقيًا وروحيًا، فهي تربط بين الفرد وما حوله، بين الحياة والموت، بين الماضي والحاضر. إنها تمنح الإنسان قدرة على فهم أن ما يفعله اليوم يحدد ما سيتركه غدًا، وأن أي مشروع حياة يُؤجل اليوم سيصبح عبئًا على من يأتي بعده، وأن القبر ليس نهاية الفرد فقط، بل انعكاس لفشل المجتمع إذا لم يتحرك أفرادُه لبناء معنى.

في لبنان، المسؤولية الفردية والجماعية تعني أن كل مواطن، رغم التحديات، قادر على خلق فرق، على حماية القيم، على إعادة إنتاج الحياة بمعناها الحقيقي. فحين يُدرك كل شخص دوره، ويعمل على بناء نفسه، تتغير منظومة المجتمع، وتصبح الأعمار التي كانت ضائعة مليئة بالإنجاز، وتصبح القبور لا أكثر من محطة طبيعية، وليس أكثر اكتمالًا من الحياة نفسها.

الختام في هذا المحور هو أن المسؤولية هي الجسر بين التشخيص والعمل، بين الإدراك والفعل، بين الوعي والمصير. بدونها، تظل العبارة مجرد مرثية مؤلمة، ومعها تصبح صرخة استيقاظ، دعوة لإعادة بناء الإنسان قبل الحجر، والوعي قبل النهاية، والحياة قبل أن يتحول القبر إلى شهادة على الفراغ والفشل.

9. الخاتمة

“قبورنا تُبنى ونحن ما تُبنا” ليست فقط وصفًا للحقيقة، بل دعوة للاستيقاظ قبل أن يفوت الأوان. لقد كشف المقال في محاوره الثمانية كيف أن الإنسان غير المبني يعيش في وهم، وكيف أن الزمن يمر بصمت على الذين يؤجلون بناء الذات، وكيف يصبح القبر أكثر اكتمالًا من حياة لم تُعاش. في لبنان، هذا الواقع يصبح مأساة جماعية: دولة غير مكتملة، مجتمع يتخبط بين الفوضى والهشاشة، وأجيال تصل إلى نهايتها قبل أن تُبنى روحها وضميرها.

لكن العبارة تحمل في طياتها رسالة أمل ومسؤولية: ما دام الإنسان حيًا، وما دام المجتمع قادرًا على الوعي، فالبناء ممكن، والوعي ممكن، والمسؤولية ممكنة. المطلوب هو أن نتوقف عن التأجيل، أن نعيد ترتيب أولوياتنا، أن نعيد بناء ذاتنا وأخلاقنا، أن نحمي الحياة قبل أن يتحكم فيها الموت. حين نفعل ذلك، لن يصبح القبر أكثر اكتمالًا من الإنسان، ولن تصبح الحياة مجرد انتظار، بل تجربة كاملة، مليئة بالوعي، بالمعنى، وبالحق في أن نكون مبنيين قبل أن تُبنى قبورنا.

هذه الصرخة ليست نداءً فرديًا، بل دعوة جماعية لكل لبناني وكل إنسان يسعى لأن يعيش قبل أن يختفي، لأن يبني قبل أن يُدفن، لأن يجعل الحياة أهم من الحجر، والوعي أهم من النهاية. فالمأساة ليست في الموت، بل في الوصول إليه ونحن لم نُبَنَ بعد.