السيد ليس من يطاع لأنه الأقوى، بل لأنه الأخدم

د. الياس ميشال الشويري

لا يمكن استحضار السيد المسيح في السياق اللبناني بوصفه رمزًا روحيًا محايدًا أو ذكرى دينية تُستدعى في المناسبات، لأن تعاليمه، حين تُقرأ بجدّية، تتحوّل إلى أداة محاسبة قاسية لكل سلطة فاسدة. فالسيد المسيح لم يقدّم تسوية مع الظلم، ولم يمنح الفاسدين غطاءً أخلاقيًا، بل وضع الإنسان في مركز الحكم، واعتبر أن أي سلطة لا تخدم كرامته هي سلطة باطلة، مهما تلحّفت بالشعارات الدينية أو الوطنية.

في لبنان، حيث تماهت السلطة مع الفساد، وتحوّل الحكم إلى شبكة مصالح محميّة بالطائفية والخوف، يصبح السيد المسيح مرآة صادمة تكشف التناقض الفاضح بين الخطاب الإيماني والممارسة السياسية. من هنا، لا تأتي هذه المقاربة بدافع الوعظ، بل بوصفها قراءة أخلاقية نقدية تضع السلطة اللبنانية أمام معيار لا يمكن التحايل عليه: معيار الخدمة، والمساءلة، واحترام الإنسان.

1. السيد المسيح ونقض منطق الحرب والقوة

لم يأتِ السيد المسيح إلى عالمٍ مسالم حتى يُقال إن رفضه للحرب كان ترفًا أخلاقيًا، بل جاء إلى عالمٍ لا يعترف إلا بالقوة، حيث الإمبراطوريات تُبنى على الجماجم، والآلهة تُرضى بالدم، والسلطة تُفرض بالقهر. في هذا السياق التاريخي القاسي، كان المنتظر “مخلّصًا محاربًا” يحمل السيف ليكسر سيوف الآخرين. لكن السيد المسيح فاجأ الجميع برفضه المطلق لهذا المنطق، ليس لأنه عجز عنه، بل لأنه رآه أصل الشرّ لا علاجه.

لقد كشف السيد المسيح أن الحرب ليست أداة خلاص، بل اعتراف ضمني بفشل الإنسان أخلاقيًا. فالعنف، في جوهره، عجزٌ عن الإقناع، وإفلاس في القيم، وهروب من مواجهة الحقيقة. لذلك لم يساوم السيد المسيح على هذا المبدأ، ولم يسمح بتحويل رسالته إلى مشروع دموي، لأنه كان يدرك أن كل رسالة تُحمَل بالسيف تموت بالسيف.

حين قال السيد المسيح: “من أخذ بالسيف بالسيف يهلك”، لم يكن يطلق حكمة وعظية عامة، بل كان يضع قانونًا أخلاقيًا صارمًا للتاريخ. فالعنف لا يُنتج إلا إعادة إنتاج نفسه بأشكال أكثر وحشية، وكل قوة تتأسس على القتل محكوم عليها بالانهيار، ولو بعد حين. هذه العبارة كانت إدانة مسبقة لكل الحروب “المقدسة“، ولكل محاولة تبرير الدم باسم الله أو الوطن أو العقيدة.

وفي لحظة القبض عليه، تتجسد هذه الرؤية بوضوحٍ قاطع. لم يسمح السيد المسيح لتلميذه أن يُدافع عنه بالسيف، رغم أن الظلم كان فادحًا. هنا، بلغ التحدي ذروته: رفض العنف حتى حين يكون “مبررًا”. وهذا هو الفارق الجوهري بين السيد المسيح وكل دعاة القوة؛ فهو لا يبدّل الظلم بظلم مضاد، بل يسحب الشر من جذوره عبر فضحه أخلاقيًا.

إذا أسقطنا هذا المبدأ على الواقع اللبناني، يتبيّن حجم الفجوة الأخلاقية. لبنان بلد عاش ولا يزال يعيش تحت سطوة السلاح، حيث تُقدَّم القوة العسكرية على أنها ضمانة الوجود، وحيث تُختزل الكرامة الوطنية بعدد الصواريخ، لا بعدالة الدولة. في هذا السياق، يصبح السيد المسيح شهادة إدانة صارخة لكل من يبرّر العنف بحجج مقدّسة أو شعارات سيادية.

فالسيد المسيح لم يحمِ جماعته بالسلاح، بل بحقيقة الإنسان. لم يبنِ أمانًا بالقوة، بل بالعدالة. وكل منظومة تقول للبناني: “نحميك بالسلاح”، فيما تسلبه دولته وحقوقه ومستقبله، هي منظومة مناقضة جوهريًا لرسالة السيد المسيح. فالأمان الذي يولد من فوهة البندقية هشّ، زائل، ومشروط بالخوف، أما الأمان الذي يولد من العدالة فهو وحده القابل للحياة.

خلاصة المحور الأول

السيد المسيح، برفضه المطلق للحرب والعنف، لم يقدّم خيارًا روحيًا فقط، بل طرح إدانة أخلاقية شاملة لكل سلطة تقوم على السيف. لقد كشف أن القوة المسلحة ليست دليل سيادة، بل علامة ضعف حضاري، وأن المجتمعات التي تبني وجودها على العنف تحكم على نفسها بدوامة لا تنتهي من الدم والانهيار.

في لبنان، حيث يُعاد إنتاج منطق الحرب تحت عناوين مختلفة، يصبح السيد المسيح مرآة قاسية: كل سيف يُرفع باسم الحق هو شهادة ضد حامله، وكل عنف يُبرَّر باسم الخلاص هو إعلان فشل أخلاقي قبل أن يكون فشلًا سياسيًا.

2. السيد المسيح وإعادة تعريف الملك والسيادة

حين تحدّث السيد المسيح عن الملك، لم يفعل ذلك بوصفه مشروع سلطة أرضية، بل كنقضٍ جذري لكل مفهوم سائد للسيادة. ففي عالمٍ كان الملك فيه يُعرَّف بعدد الجنود، واتساع النفوذ، وقدرته على القتل دون مساءلة، جاء السيد المسيح ليعلن أن الملك الحقيقي لا يُقاس بما يملك، بل بما يعطي. لذلك قال بوضوح: “مملكتي ليست من هذا العالم”، لا هربًا من الواقع، بل رفضًا لمنطق السيطرة.

هذا الإعلان كان بمثابة زلزالٍ سياسي وأخلاقي. فالسيد المسيح لم ينافس الأباطرة على العروش، بل سحب الشرعية من عروشهم. إذ كشف أن السلطة التي تحتاج إلى العنف لتثبيت نفسها، هي سلطة بلا حق، وأن السيادة التي تُفرض بالقهر هي اغتصاب مقنّع، لا ملكًا شرعيًا.

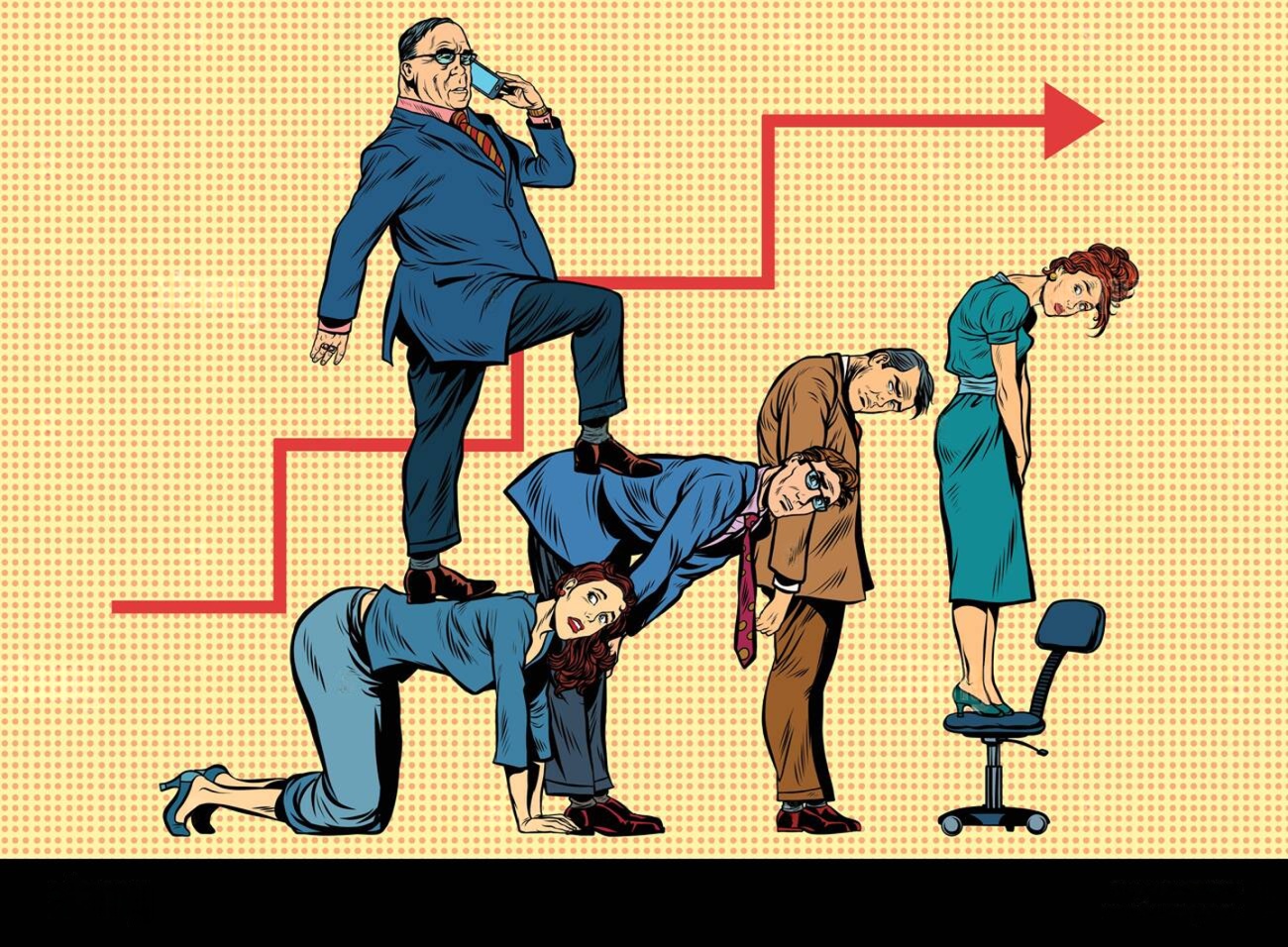

المشهد الأشدّ خطورة في رسالة السيد المسيح السياسية غير المعلنة هو مشهد غسل الأقدام. هنا، لم يكتفِ السيد المسيح بالكلام عن التواضع، بل جسّده كمنهج حكم. انحنى “السيد” أمام تلاميذه، وغسل أقدامهم بيديه، في لحظة صادمة لكل منطق السلطة التقليدي. هذا الفعل لم يكن أخلاقيًا فقط، بل تفجيرًا صريحًا لفكرة “السيد المتعالي“.

في هذا المشهد، أعاد السيد المسيح تعريف السيادة:

– السيد ليس من يُطاع لأنه أقوى، بل من يُتَّبع لأنه أخدم.

– الملك ليس من يجلس فوق الناس، بل من ينزل إليهم.

– والقيادة ليست امتيازًا، بل عبئًا ومسؤولية.

بهذا الفعل، حوّل السيد المسيح السلطة من أداة قمع إلى فعل خدمة، ومن وسيلة سيطرة إلى التزام أخلاقي.

في لبنان، تتجلّى أزمة الحكم في تقديس الزعامة. الزعيم لا يُسأل، لا يُحاسب، ولا يعتذر. يُقدَّم كـ”رمز“، كـ”خط أحمر“، وكأن الوطن خُلق لخدمته لا العكس. هذا النموذج هو النقيض الكامل المسيح. فالسيد المسيح رفض أن يُتوَّج ملكًا حين أراد الناس ذلك، بينما يتقاتل زعماء لبنان على الألقاب والامتيازات ولو على أنقاض الدولة.

لم يغسل أي زعيم لبناني أقدام شعبه، بل غسل يديه من مسؤوليته عنه. لم ينحنِ أحدهم أمام الناس، بل انحنوا هم أمام مصالحهم وتحالفاتهم. وهنا تصبح المسيحية، إذا أُخذت بجدّية، اتهامًا مباشرًا لكل سلطة لبنانية قائمة على الوراثة، والطائفة، والسلاح، لا على الخدمة والكفاءة.

خلاصة المحور الثاني

السيد المسيح لم يقدّم نموذجًا بديلًا للملك فحسب، بل أسقط شرعية كل ملك لا يخدم. لقد أعاد تعريف السيادة بوصفها التزامًا أخلاقيًا تجاه الإنسان، لا امتيازًا فوقه. ومن هنا، فإن كل سلطة تطلب الطاعة دون محاسبة، وكل زعامة تفرض الولاء بدل الثقة، تقف خارج منطق السيد المسيح، مهما رفعت من شعارات دينية.

في لبنان، حيث يُختزل الحكم بالأشخاص لا بالمؤسسات، وبالنفوذ لا بالخدمة، يظلّ السيد المسيح شاهد إدانة صامت لكنه قاسٍ: لا ملك بلا تواضع، ولا سيادة بلا خدمة، ولا شرعية لسلطة لا تنحني أمام الإنسان.

3. السيد المسيح، الإنسان، والسلطة الأخلاقية

جوهر رسالة السيد المسيح لم يكن بناء سلطة بديلة، بل تحرير الإنسان من كل سلطة تسحقه. لذلك لم يتعامل مع البشر كوقود لمشروع، ولا كأدوات في معركة، ولا كأرقام في جماعة، بل كقيمة مطلقة. في عالمٍ كان الإنسان فيه يُعرَّف بانتمائه الطبقي أو الديني أو القومي، أعاد السيد المسيح الاعتبار للإنسان الفرد، لكرامته، لألمه، ولحقه في الحياة.

لهذا السبب اصطدم السيد المسيح بالمؤسسة الدينية قبل السياسية. فالدين حين يتحول إلى أداة ضبط اجتماعي يفقد جوهره، وحين يُستخدم لقمع الإنسان يصبح شريكًا في الظلم. السيد المسيح لم يُلغِ الإيمان، بل حرّره من الاحتكار، وحرّر الإنسان من الخوف باسم الله.

لم يحتج السيد المسيح إلى الخطاب التحريضي، ولا إلى رفع الصوت، ولا إلى شيطنة الخصوم. كانت قوته في اتساقه الأخلاقي: ما قاله عاشه، وما عاشه دفع ثمنه. هذه السلطة الهادئة، غير المسلحة، كانت أخطر على الطغاة من أي تمرّد دموي، لأنها كشفت خواءهم دون أن تمنحهم ذريعة القمع.

لقد فهم السيد المسيح أن الحق لا يحتاج إلى العنف ليكون حقًا، وأن الحقيقة التي تُفرض بالقوة تتحول إلى كذبة. لذلك واجه الظلم بالثبات لا بالانتقام، وبالموقف لا بالسلاح، وبالصدق لا بالتحريض. وهذا ما جعل قتله ممكنًا، لكنه جعل رسالته غير قابلة للقتل.

أزمة لبنان العميقة ليست فقط في انهيار العملة أو المؤسسات، بل في غياب السلطة الأخلاقية. فالزعماء يصرخون، يحرّضون، يتاجرون بالخوف، ويطلبون الولاء بدل الحق. المواطن يُستخدم وقودًا للصراعات، ويُطالَب بالصبر باسم الطائفة، وبالسكوت باسم “المرحلة الحساسة“.

في هذا المشهد، يقف السيد المسيح كنقيضٍ كامل:

– لا استثمار في دم الناس،

– لا تجارة بالخوف،

– لا شرعية لسلطة تُفقر الإنسان ثم تطلب شكره.

فكل سلطة لا تحمي كرامة الإنسان، ولا تحاسب نفسها، ولا تعترف بخطاياها، هي سلطة ساقطة أخلاقيًا، حتى لو امتلكت السلاح، أو الخطاب، أو الغطاء الديني.

خلاصة المحور الثالث

السيد المسيح أعاد تعريف القوة باعتبارها التزامًا أخلاقيًا تجاه الإنسان، لا قدرة على إخضاعه. فحيث تُقمع الكرامة يسقط الحكم، وحيث يُستباح الإنسان تسقط الشرعية، وحيث يُستخدم الدين أو الوطن لتبرير الظلم، تتحول السلطة إلى جريمة منظّمة.

في لبنان، حيث غابت المحاسبة، وضاع الإنسان بين زعماء بلا ضمير، يعود السيد المسيح كمعيار لا يُساوَم عليه: لا إيمان بلا عدالة، ولا سلطة بلا أخلاق، ولا وطن بلا إنسان.

4. السيد المسيح في مواجهة السلطة الفاسدة في لبنان

لا يمكن استحضار السيد المسيح في السياق اللبناني بوصفه رمزًا دينيًا محايدًا أو تراثًا طقسيًا، لأن جوهر رسالته يتناقض جذريًا مع طبيعة السلطة القائمة. فالسيد المسيح لم يهادن السلطة، ولم يسعَ إلى التقرب منها، ولم يمنحها شرعية دينية، بل واجهها حين انحرفت، وفضحها حين استغلت الإنسان. من هنا، يصبح السيد المسيح معيارًا أخلاقيًا صارمًا، لا يُقاس به الأفراد فقط، بل الأنظمة السياسية برمّتها.

السلطة في لبنان سلطة تُدار بمنطق الغنيمة لا الخدمة، وبمفهوم الحماية لا العدالة، وبثقافة الإفلات من العقاب لا المحاسبة. وهي، بهذا المعنى، تقف على النقيض الكامل من منطق السيد المسيح، الذي جعل الإنسان الغاية، لا الوسيلة، والحق أعلى من المصلحة، والخدمة شرطًا للشرعية. لذلك فإن أي سلطة تدّعي الإيمان، لكنها تُفقِر الناس، وتنهب ودائعهم، وتتركهم بلا كرامة، هي سلطة ساقطة أخلاقيًا قبل أي توصيف قانوني أو سياسي.

أخطر ما في التجربة اللبنانية ليس الفساد بحد ذاته، بل تغليفه بخطاب ديني وطائفي يمنحه حصانة أخلاقية زائفة. فالسيد المسيح واجه هذا النموذج تحديدًا: المتدين المتحالف مع السلطة، والكاهن الصامت عن الظلم، ورجل الدين الذي يبارك القهر باسم الاستقرار أو “العيش المشترك”. لقد حذّر بوضوح من هذا الانحراف، لأن الدين حين يتحوّل إلى أداة تبرير، يفقد جوهره ويتحوّل إلى شريك في الجريمة.

في لبنان، تُستدعى الرموز الدينية لتبرير الصمت، لا للمساءلة، ولتخدير الضمير، لا لإيقاظه. وهنا يصبح السيد المسيح اتهامًا مباشرًا لكل خطاب ديني يبرّر السرقة، أو يساوي بين الجلاد والضحية، أو يطلب من الفقير الصبر فيما يُكافأ الفاسد. فالسيد المسيح لم يكن يومًا على مسافة واحدة من الظالم والمظلوم، بل انحاز بوضوح إلى الإنسان المسحوق.

السيد المسيح ربط السلطة بالخدمة، وربط القيادة بالتواضع، وربط الشرعية بالمسؤولية. وفي ضوء هذا المعيار، تسقط شرعية معظم السلطات اللبنانية. فالسلطة التي لا تعتذر، لا تُحاسَب، ولا تعترف بأخطائها، هي سلطة منفصلة عن أي قيمة مسيحية أو إنسانية. والزعيم الذي يطلب الولاء بدل المحاسبة، ويحتمي بالطائفة بدل القانون، هو نقيض مباشر لنموذج السيد المسيح.

في لبنان، لم تنحنِ السلطة يومًا أمام الشعب، بل انحنى الشعب تحت أعبائها. لم تغسل أقدام الفقراء، بل سحقت كرامتهم. ولم تحمِ الدولة، بل حوّلتها إلى أداة بيدها. أمام هذا الواقع، لا يعود السؤال: هل السلطة فاسدة؟ بل: كيف يمكن لمن يدّعي الإيمان بالسيد المسيح أن يصمت عن سلطة تناقضه في الجوهر والفعل؟

خلاصة المحور الرابع

السيد المسيح، حين يُؤخذ على محمل الجد، لا يمكن أن يكون غطاءً للسلطة الفاسدة، بل يصبح محكمة أخلاقية لها. فهو لا يمنح شرعية لمن لا يخدم، ولا يبارك سلطة لا تحاسب نفسها، ولا يقف على الحياد حين تُسحق كرامة الإنسان. ومن هنا، فإن استحضار السيد المسيح في لبنان ليس شأنًا دينيًا، بل فعل مساءلة وطنية. كل سلطة لا تُقاس بالخدمة، ولا تُحاكم بالعدالة، ولا تُساءل بالضمير، هي سلطة مدانة باسم السيد المسيح قبل أي اسم آخر.

5. الخاتمة

إنّ مواجهة السلطة الفاسدة في لبنان لا تبدأ بإصلاح القوانين فقط، بل بإعادة الاعتبار للمعيار الأخلاقي الذي سقط عمدًا من معادلة الحكم. والسيد المسيح، في هذا السياق، لا يُستخدم كرمز تعبوي ولا كوسيلة تجميلية للخطاب، بل كحكمٍ أخلاقي نهائي على سلطة فقدت شرعيتها حين اختارت حماية نفسها بدل حماية شعبها.

فكل سلطة ترفع راية الدين وتغضّ الطرف عن الظلم، وكل زعامة تتحدّث باسم القيم وتبني نفوذها على الإفقار والزبائنية، تقف خارج منطق السيد المسيح، مهما ادّعت القرب منه. في لبنان، حيث تُنتهك كرامة الإنسان يوميًا باسم التوازنات والمصالح، يبقى السيد المسيح صوتًا لا يمكن إسكاتُه: إما سلطة تخدم الإنسان، أو سلطة ساقطة أخلاقيًا لا يحق لها الادّعاء بالسيادة.