مأساة مرفأ بيروت مأساة وطن لا مأساة مذهب او طائفة

د. الياس ميشال الشويري

من طبيعة الإنسان أن يبحث عن المعنى، وأن يطلب الحقيقة في الدين أو الفلسفة أو السياسة، لكن هذا البحث لا يجري في فراغ، بل يتّم داخل بيئة اجتماعية وثقافية تحدّد إلى حدّ كبير مسار اعتقاده. فالفرد الذي يظن أنّه يتبع وجه الله أو يسعى وراء الحق والحقيقة قد يكون في الواقع أسيرًا للبيئة التي نشأ فيها، يردّد ما لقّنته إياه جماعته الدينية أو المذهبية، ويخلط بين القناعة الذاتية وبين البرمجة الاجتماعية التي تشكّلت في وعيه منذ الطفولة. ولو تبدلت بيئته لتبدلت عقيدته هو نفسه من غير تردّد، ومع ذلك يبقى متوهّمًا أنّه يمسك بناصية اليقين. هذه الإشكالية تبرز بوضوح في المجتمعات المتعدّدة المذاهب مثل لبنان، حيث يتضح أنّ معظم الانتماءات الدينية والسياسية ليست نتاج بحث حرّ عن الحق، بل انعكاس مباشر للولادة داخل بيئة معينة. من هنا تأتي أهمية إعادة النظر في علاقتنا بعقائدنا، وتحريرها من أسر العصبية، والانتقال بها من الانتماء الوراثي إلى القناعة الحرة الواعية.

1. الإنسان بين الوهم الذاتي وحقيقة البيئة

حين يدافع الإنسان عن عقيدة مذهبية، كثيرًا ما يعتقد أنّه يفعل ذلك بدافع إيماني صادق أو حبًا بالحقيقة، لكنه في الغالب لا يدرك أنّ هذه العقيدة لم يخترها اختيارًا حرًا، بل ورثها من بيئته الاجتماعية والعائلية. فالطفل الذي يولد في عائلة سنية أو شيعية أو مسيحية في لبنان، يكبر وهو مقتنع أنّ إيمانه انعكاس للحق المطلق، في حين أنّ الأمر لا يعدو أن يكون نتاج تنشئة اجتماعية محكومة بالبيئة. ولو تبدلت البيئة وتغيّرت الظروف، لتبدّل معها إيمانه، وربما أصبح مدافعًا عن نقيض عقيدته الأولى. هذا ما يبيّن أن الوهم الأكبر يكمن في الخلط بين ما هو مكتسب اجتماعيًا وبين ما هو حق إلهي مطلق، فيظن المرء أنّه يحيا للحق بينما هو يعيش انعكاسًا لثقافة محيطه.

الانتماء المذهبي هنا يتحول إلى “قدر” يلازم الفرد أكثر مما هو خيار. لكن هذا القدر لا يبقى دينيًا فقط، بل يتوسع ليشمل كل أشكال الوعي والسلوك، من اختيار المدرسة والجامعة، إلى الانخراط في حزب سياسي، وصولًا إلى التحالفات الاجتماعية والاقتصادية. في لبنان، حيث الانقسام الطائفي عميق، يظهر جليًا كيف أنّ كل طائفة تعيد إنتاج نفسها عبر العائلة والمدرسة والإعلام والزعامة السياسية، بحيث يصبح الفرد “ابن بيئته” أكثر مما هو “ابن الحقيقة”. ولعلّ أخطر ما في الأمر أنّ الإنسان وهو يكرّر شعارات جماعته يظن أنّه يتكلم باسم الله أو الحق، بينما هو في الواقع يكرّر خطاب بيئته الذي سبق أن تشربه.

من هنا، فإنّ المأساة ليست فقط في أن الإنسان يخطئ، بل في أنّه يجهل أنّه يخطئ، ويعتبر خطأه عين الصواب. فبدل أن يكون الدين سبيلًا لتحرير العقل، يتحول إلى أداة لاستعباد الوعي وتجميد الفكر. في لبنان، هذا النمط من التفكير هو الذي أنتج الحروب الأهلية وأعاد إنتاج الانقسامات جيلاً بعد جيل، حيث لم يستطع الناس أن يخرجوا من أسر العصبيات المذهبية التي ورثوها. والنتيجة أن المواطن اللبناني غالبًا ما يدافع عن جماعته لا عن قيم العدالة والحرية، وعن زعيم طائفته لا عن الحق الإلهي، وهو يظن في قرارة نفسه أنّه يعيش إيمانًا صافيًا، بينما يعيش خداعًا كبيرًا اسمه “الحق كما تلقّنه من بيئته”.

2. العصبية المذهبية وإعادة إنتاج الانقسام اللبناني

التاريخ اللبناني المعاصر يكشف بوضوح أنّ الانقسامات المذهبية ليست مجرّد تفاصيل ثانوية، بل هي جوهر النظام السياسي والاجتماعي. كل فرد ينشأ وهو يتعلم أنّ ولاءه الأول يجب أن يكون لطائفته، وأنّ أي نقد لها هو خيانة. وهذا الانغلاق جعل من المذاهب سجونًا فكرية تحاصر الفرد داخل حدودها. لذلك، نجد أنّ اللبناني حين يدافع عن مذهبه يظن أنّه يدافع عن الحق المطلق، بينما هو في الواقع يدافع عن هوية جماعية فرضتها البيئة. هذا ما يفسّر لماذا ظلّ لبنان عاجزًا عن بناء دولة وطنية جامعة، لأنّ المواطنين يضعون عقيدتهم المذهبية فوق كل قيمة أخرى.

هذه البنية المذهبية خلقت تناقضًا خطيرًا بين مفهوم الدين كقيمة روحية، ومفهوم الطائفة ككيان سياسي واجتماعي. فاللبناني غالبًا ما يتعامل مع المذهب باعتباره حصنًا ضدّ الآخر، لا باعتباره جسرًا نحو الله. هذا ما جعل الولاءات المذهبية أداة في يد السياسيين لتأجيج الصراعات كلما اقتضت مصالحهم. فالمواطن المعبّأ بالمذهبية لا يسأل إن كان زعيمه فاسدًا أو صادقًا، بل يبرّر له كل شيء لأنه “ابن الطائفة”. هنا تتضح آلية الخداع الذاتي: الناس يظنون أنهم يحفظون الدين، لكنهم في الواقع يحمون مصالح زعماء الطوائف الذين لا علاقة لهم بالحق الإلهي.

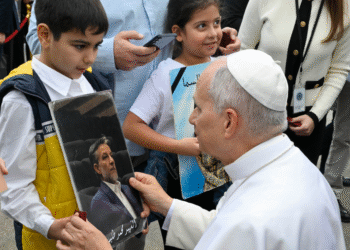

النتيجة المباشرة لهذا الانغلاق أنّ لبنان يعيش أزمات متكرّرة: حرب أهلية امتدت 15 عامًا، ثم نظام محاصصة طائفية فاسد، وصولًا إلى الانهيار المالي والاقتصادي الأخير. كل هذه الأزمات هي ثمار الوهم المذهبي الذي جعل الناس عاجزين عن رؤية الحقيقة. فحين انفجر مرفأ بيروت عام 2020 مثلًا، لم يبحث الناس عن العدالة بقدر ما عادوا إلى اصطفافاتهم الطائفية والسياسية. كل طائفة رأت الكارثة من منظورها الخاص، بدل أن ترى أنّ الفاجعة أصابت وطنًا بأكمله. وهذا أكبر دليل على أنّ البيئة المذهبية أقوى من وعي الإنسان الفرد، بحيث تمنعه من السعي الصادق وراء الحقيقة.

3. من الانتماء الوراثي إلى القناعة الواعية

إذا كان الإنسان ضحية بيئته، فهل يعني ذلك أنّه محكوم عليها إلى الأبد؟ الجواب: لا. فالوعي النقدي قادر على تحرير الفرد من أسر المذهب الوراثي، شرط أن يتسلّح بالشجاعة الفكرية والروحية. هنا يبدأ التمييز بين “الدين كقيمة” و“المذهب كبيئة”. الدين هو البحث عن الله والعدالة والحقيقة، أما المذهب فهو السياق الاجتماعي الذي يصوغ شكل هذا البحث. فإذا وعى الإنسان هذا الفرق، يصبح قادرًا على أن يرى أنّ انتماءه ليس هوية نهائية، بل تجربة بشرية يمكن مراجعتها. في لبنان، الحاجة إلى هذا الوعي مضاعفة، لأنّ الانقسامات المذهبية تهدّد وجود الدولة، وتجعل التحرّر الفكري شرطًا لإنقاذ الوطن.

المسار نحو القناعة الواعية يبدأ بالتربية. المدرسة والجامعة والإعلام إما أن تعيد إنتاج العصبيات أو تفتح آفاق الحرية. في لبنان، التعليم ما زال أسير المناهج الطائفية التي تدرّس الدين والتاريخ وفقًا لرواية كل جماعة، ما يزرع في نفوس التلاميذ الانقسام منذ الصغر. لذلك، الإصلاح التربوي شرط أساسي لتحرير الإنسان من أسر بيئته. إذا استطاع الطالب أن يقرأ نصوصًا مختلفة، وأن يتعلم أنّ الحقيقة أكبر من مذهبه، فإنّه سيكبر وهو قادر على احترام الآخر من دون أن يشعر أنّه يهدّد إيمانه. وهذا ما تحتاجه البلاد لبناء دولة مواطنة لا دولة طوائف.

غير أنّ التحرّر لا يكتمل من دون بعد روحي وأخلاقي. فالمعرفة النقدية وحدها قد لا تكفي، إذا لم يصحبها تواضع روحي يعلّم الإنسان أنّ الحقيقة ليست ملكًا لطائفة، بل هي أوسع من كل المذاهب. هنا يصبح الدين قوة تحرّر لا أداة استعباد. في لبنان، إن لم يدرك الناس أنّ الولاء الأسمى يجب أن يكون للوطن والعدالة والكرامة الإنسانية، فإنهم سيبقون أسرى الانقسام. لذلك، الخروج من وهم “الدفاع عن العقيدة باسم الله” إلى وعي “الدفاع عن الإنسان باسم العدالة” هو الخطوة الأولى في رحلة التحرّر الوطني.

4. الخاتمة

يتضح من خلال ما سبق أنّ الإنسان حين يدافع عن عقيدة مذهبية يظن أنّه يدافع عن الحق، بينما هو في الغالب يعكس صدى بيئته التي صاغت وعيه منذ الطفولة. هذا الخداع الذاتي ليس مشكلة فردية فقط، بل هو مأساة جماعية خاصة في بلد مثل لبنان، حيث الانقسام المذهبي هو العامل الأكبر في تعطيل بناء الدولة. من هنا، فإنّ الحل يكمن في الانتقال من الانتماء الوراثي إلى القناعة الواعية، عبر إصلاح تربوي وإعلامي وثقافي يحرّر الفرد من أسر بيئته، ويمنحه قدرة على احترام الآخر من دون خوف. لبنان لن ينهض إلا إذا تحرّر مواطنوه من الوهم المذهبي، وأدركوا أنّ الدفاع عن الحق لا يكون بحماية العصبيات، بل ببناء دولة عادلة تحترم الإنسان أيًا يكن مذهبه. وحين يصل اللبناني إلى هذه المرحلة، يصبح إيمانه فعل حرية لا فعل خداع، وسعيًا حقيقيًا وراء وجه الله لا وراء صورة الطائفة.