القطيع لايفكر…يتبع!

د. الياس ميشال الشويري

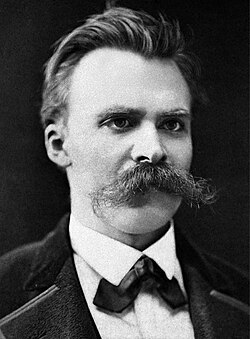

قال نيتشه: “القطيع ينبذ المفكر لأنه يمثل تهديداً لوجوده، فالقطيع لا يفكّر …يتبع.” هذه المقولة تختصر أزمة الإنسان في المجتمعات التي ترفض التفكير الحر وتُقصي كل من يخرج عن المسار الجمعي. فالمفكر لا يهدد وجود القطيع لأنه شرير، بل لأنه يُوقظ الوعي ويكشف الوهم ويزعزع النظام القائم على التبعية. في لبنان، هذه المعادلة تأخذ بُعداً أكثر تعقيداً، إذ يتشكّل “القطيع” من جماعات طائفية، حزبية، ومصلحية، فيما يُحاصَر المفكر ويُتهم بالخيانة أو الزندقة. في هذا البحث، سنتناول إشكالية العلاقة بين المفكر والقطيع من خلال أربعة محاور: تكوين الذهنية القطيعية، المفكر كتهديد، الممانعة الشعبية للتغيير، وانعكاسات الظاهرة على لبنان.

1. تكوين الذهنية القطيعية

الذهنية القطيعية لا تُولد مع الإنسان، بل تُصنَع عبر التربية والتعليم والإعلام. تُروَّض العقول منذ الطفولة على الطاعة والتلقين، وليس على السؤال والنقد. يُربّى الطفل على أن الحق يُؤخذ من “الكبار“، لا من المنطق، ويُمنع من التفكير خارج القوالب المألوفة. هذه التربية تُنتج أجيالًا عاجزة عن تشكيل رأي مستقل، مستعدة دائمًا للانضواء تحت راية زعيم أو سلطة.

وسائل الإعلام في المجتمعات القطيعية تؤدي دورًا مركزيًا في صناعة وعي زائف. تُقدَّم الشخصيات المطيعة كرموز وطنية، بينما يُشوه صورة المفكرين باعتبارهم مثيرين للفتنة أو عملاء. الإعلام لا يعكس الواقع، بل يُنتجه عبر خطاب تعبوي يزرع الخوف من الاختلاف. وهكذا، تُجهّز الجماهير لتنبذ كل من يتكلم بلغة العقل.

في لبنان، يتجلّى تكوين الذهنية القطيعية في الأحزاب التي تُقدّس الزعيم، وفي المنابر التي تحوّل الناس إلى أتباع لا إلى مواطنين. المواطن اللبناني يُعلَّم منذ الصغر أن الولاء للطائفة يعلو على الولاء للوطن، وأن الطعن في “الزعيم” خيانة. لذا، عندما يخرج مفكر ليكشف الزيف، يُهاجم لا من الزعيم فقط، بل من القطيع الذي يشعر بالخطر الوجودي.

2. المفكر كتهديد للقطيع

المفكر يرفض الامتثال، ويسعى إلى تفكيك المسلمات، ما يجعله نقيضًا وجوديًا للقطيع. فهو لا يبحث عن التصفيق، بل عن الحقيقة. والقطيع لا يريد الحقيقة، بل الطمأنينة في التبعية. من هنا، يصبح المفكر تهديدًا، لا لأنه شرير، بل لأنه يضع المرآة أمام الوجوه المخدَّرة، فيوقظها من سباتها الجماعي.

القطيع لا يتعامل مع الفكر، بل مع الرموز والانفعالات. لذا، فإن نقد المفكر لزعيم أو لعقيدة يُفهم كتهجم على “الهوية” أو “المقدسات“. يتم تحقير المفكر، والتشكيك في نياته، ووصمه بصفات التخوين أو الإلحاد أو حتى الجنون، لأن وجوده يُحرج الأغلبية، ويهدد تماسك الجماعة.

في لبنان، من يكتب ضد الفساد الطائفي، يُتهم بأنه يريد الفتنة؛ من ينتقد سلطة دينية، يُتهم بالكفر؛ ومن يشكك بخطاب المقاومة، يُرمى بالعمالة. هذه الأساليب ليست دفاعًا عن الوطن بل عن الزعيم أو العقيدة أو الراتب. المفكر في لبنان يُلاحق اجتماعيًا ونفسيًا، وأحيانًا أمنيًا، لأن وجوده يُشعر القطيع بالعار الذي لا يريد أن يواجهه.

3. الممانعة الشعبية للتغيير

القطيع لا يحتاج فقط إلى قائد، بل إلى شعور دائم بالخطر الخارجي كي يُبرر تبعيته. لذا، فإن أي دعوة إلى التغيير تُقابل بالعداء، ليس لأنها خطرة فعلاً، بل لأنها تُخلخل النظام النفسي والاجتماعي للجماعة. التغيير يعني مواجهة الذات، وهذا ما لا يقدر عليه القطيع.

حتى في الحركات الثورية، يتحوّل القطيع أحيانًا إلى أداة بيد نخبة جديدة. فيظن الناس أنهم “تحرروا“، بينما انتقلوا من طاغية إلى آخر. أما المفكر، فلا ينتمي لأي جهة، وهذا ما يجعله وحيدًا. لا يريد سلطة، ولا يُجيد اللعب الجماهيري، لذلك يتم نبذه من الجميع، حتى ممن يدّعون الثورة.

الثورات اللبنانية، مثل 17 تشرين، شهدت هذا الصراع. نزل المفكرون إلى الشارع، لكنهم لم يجدوا جمهورًا متعطشًا للفكر بل للغضب فقط. سرعان ما سُرقت الثورة، وعاد القطيع إلى زعمائه، لأن البديل الفكري لم يكن مغريًا كالشعارات الطائفية. فكانت النتيجة عودة الانقسام، وازدياد بطش الطغاة، واستمرار تهميش المفكر.

4. انعكاسات الظاهرة على مصير الوطن

عندما يُقصى المفكر، تُقصى معه القدرة على الإصلاح. تُدار المجتمعات بالانفعال لا بالعقل، وتُنتج قرارات كارثية، لأن أحدًا لا يجرؤ على التفكير النقدي. يغيب النقد، وتغيب معه المحاسبة، فيصبح الفشل أمرًا متكرّرًا ومبررًا بلغة عاطفية أو دينية.

المجتمع القطيعي يُفرّخ الاستبداد، ويُنتج نُخبًا شكلية تُصفق بدل أن تفكر. وفي غياب المفكر، يتراجع الفن، وتتسطح الثقافة، وتصبح الجامعات مصانع شهادات لا مراكز بحث. يُصبح الناس أكثر فقرًا، لا فقط في المال، بل في المعنى، لأنهم يستهلكون دون أن ينتجوا أفكارًا جديدة.

لبنان، الذي كان منارة فكرية وثقافية في العالم العربي، يُدفع اليوم إلى العتمة. غادر الكثير من المفكرين والمبدعين لأن المناخ أصبح معاديًا للعقل. اختُزلت الثقافة في احتفالات موسمية، وسُجن الفكر خلف قضبان الطائفية. وبدل أن يكون المفكر مرجعًا، أصبح المتحدث الطائفي أو الإعلامي التافه هو المرجع.

5. الخاتمة

قال نيتشه كلمته ومضى، لكن المجتمعات ما زالت تتأرجح بين القطيع والمفكر. في لبنان، هذه المعركة ليست مجرد جدل ثقافي، بل معركة وجود. فإما أن نُعيد الاعتبار للعقل، ونحتضن المفكرين بوصفهم حماة الوطن، أو نغرق في مستنقع التبعية والفساد والدمار. القطيع لا يبني وطنًا، بل يسوقه إلى الهاوية. والمفكر، رغم عزلته، هو الأمل الأخير المتبقي للبقاء.