يغسل أرجل تلاميذه

د. الياس ميشال الشويري

في تاريخ البشرية الممتّد، برز العديد من القادة، الفلاسفة والمصلحين الذين تركوا بصماتهم على الحضارة والوعي الإنساني. لكن، وسط هذا الزخم التاريخي، يبرز شخص فريد لا يُشبه أحدًا، ولا يُقارن بغيره، هو يسوع المسيح. ما يُميّز المسيح ليس امتلاكه السلطة أو الثروة أو الجيوش، بل خلوّه من كل مقومات العظمة البشرية التقليدية، ومع ذلك، نال أعظم الألقاب والتبجيل عبر العصور.

قال الكاتب لايل سي رولينغز (Lyle C. Rollings III): “لم يكن له خدم، ومع ذلك دعوه سيدًا. لم يحمل شهادة، لكنهم دعوه معلمًا. لم يمتلك دواءً، لكنهم دعوه شافيًا. لم يَقُدْ جيشًا، لكن الملوك خافوه. لم يكسب معركة، لكنه غزا العالم…“. هذه الكلمات تلخّص مفارقة يسوع التي تُدهش العقول وتُحيي القلوب. في هذا المثال، سنغوص بعمق في أبعاد هذه العظمة، مستعرضين كل جانب من جوانب شخصيته وتأثيره، لنكشف لماذا استحق المسيح أن يُلقّب بأعظم رجل في التاريخ، ليس فقط لما فعله، بل لما هو عليه.

- سيّد بلا عبيد

في المفهوم البشري، السيادة غالبًا ما تقترن بالقوة، بالسطوة وبالنفوذ المادي. يُنظر إلى السيّد على أنه من يتحكّم في حياة الآخرين ويأمرهم فيُطاع. لكن الرب يسوع المسيح قلب هذا المفهوم رأسًا على عقب، إذ لم يكن له عبيد ولا خدم، ولم يمتلك سلطة دنيوية بالمعنى التقليدي، لكنه مع ذلك لُقّب بـ”السيّد“. سيادته لم تُفرض بالقوة، بل نبعَت من حضورٍ داخلي فريد، من اتزانٍ أخلاقي وسلطان روحي غير مألوف. فقد كان يتكلّم فيخضع له حتى الشياطين، وكان يأمر الرياح والبحر فتُطيعه الطبيعة، وهو ما لم يُرَ في إنسان قبله.

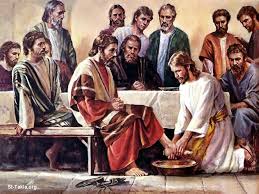

أبلغُ صور السيادة التي أظهرها المسيح كانت في العشاء الأخير حين خلع رداءه، وأخذ مِنشفة وغسل أرجل تلاميذه. هذا العمل لم يكن مجرّد فعل تواضع، بل إعلان ثوري عن نوع جديد من القيادة. لقد أظهر أن السيادة لا تعني العلو، بل النزول لخدمة الآخر. هذا المشهد يختصر جوهر رسالة المسيح: أن الأعظم هو من يكون خادمًا للكل. وبهذا غيّر جذريًا النظرة البشرية إلى السلطة، حيث لم تعد تُقاس بالمكانة الاجتماعية أو بالهيبة العسكرية، بل بالقدرة على المحبة والخدمة.

ما يميّز سيادة المسيح أنها لم تكن مرتبطة بزمان أو مكان. بعد موته وقيامته، استمرت هذه السيادة في قلوب المؤمنين، وفي الكنيسة التي امتدت عبر القرون. فالملايين حول العالم يتبعونه اليوم كـ”سيّد” رغم أنه لم يؤسس دولة أو يُنصّب نفسه حاكمًا. هذه السيادة التي لم تبنَ على امتلاك، بل على تقديم الذات، تُبرهن أن السلطة الحقيقية لا تُستمد من البشر، بل من الله. لقد قاد بحضوره، لا بسيفه؛ بخدمته، لا بأوامره؛ وبموته، لا بسطوته، وهذه هي المفارقة العظيمة التي تجعل من المسيح سيّدًا فوق كل سادة الأرض.

- معلّم بلا شهادة

في الثقافة اليهودية، كانت الشهادات التعليمية في الشريعة والتلمود تُمنَح للدارسين في المدارس الدينية على يد معلمين مرموقين مثل غمالائيل وهليل. أما المسيح، فلم يتلقَّ تعليماً نظامياً عند قدمي أحد هؤلاء، ومع ذلك أذهل الجميع بعمق تعاليمه وسلطان كلمته. قالوا عنه: “كَيفَ يَعرِفُ هذا الكُتُبَ ولَم يَتَعَلِّمْ؟” (يوحنا 15:7). كان تعليمه يفوق المعرفة الأكاديمية لأنه متّصل بالحكمة الإلهية. لم يقتصر على الحفظ أو النقل، بل دخل إلى عمق النفس الإنسانية، وعرّى بواطنها، وقدّم حلولاً روحية تتخطّى الحدود القانونية الجافة. وقد تميّز أسلوبه بالسؤال الاستفزازي، والجواب غير المتوقّع، والحكمة التي تربط الواقع بالأبدية.

لم يكن تعليم يسوع مجرد كلمات أو محاضرات، بل كان تجسيدًا حيًا لما يعلّمه. علّم عن المحبة، فعاشها؛ عن الغفران، فغفر لصالبيه؛ عن التواضع، فركع ليغسل أرجل تلاميذه. هذا التطابق بين القول والفعل جعل من تعليمه مدرسة أخلاقية حية. حتى خصومه الدينيين لم يستطيعوا أن يهاجموا تعليمه دون الاعتراف بسموّه، فقالوا: “يا مُعَلِّم، نَحنُ نَعلَمُ أَنَّكَ صادِقٌ لا تُبالي بِأَحد” (مرقس 14:12). لقد كان تعليمه ثورة على التقليد الجامد، وفتحًا جديدًا في المفاهيم الأخلاقية والروحية، جعله مرجعًا لا نظير له عبر العصور.

رغم أنه لم يكتب كتابًا، ولم يدرّس في جامعات، إلا أن تعاليمه أصبحت مرجعية لتشريعات وأخلاقيات الأمم. الموعظة على الجبل وحدها، التي تضّم وصاياه حول المحبة، العدل، والاتضاع، تُدرَّس اليوم في كليات الحقوق والفلسفة. كما أن المجامع المسيحية الأولى أخذت أقواله كأساس لبنيان العقيدة المسيحية. لقد استطاع المسيح من خلال تعليمه أن يكوّن جماعة روحية من أتباعه لا تزال تنمو إلى اليوم، معلنة أن التعليم الحق لا يحتاج شهادة جامعية، بل مصدرًا إلهيًا حيًا. إن تأثيره في المفكرين، السياسيين، والمصلحين في مختلف العصور يدّل أن صوته لا يزال يُسمع، لأن تعليمه ينبع من قلب الله إلى قلب الإنسان.

- شافٍ بلا دواء

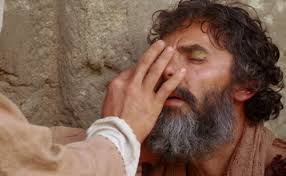

في زمن المسيح، لم تكن الطبابة تعتمد على دواء فعّال كما في الطب الحديث، بل على وصفات عشبية وطُرق بدائية، إلى جانب اللجوء إلى الكهنة لطلب التطهير من الأمراض كالبرص. لكن المسيح لم يستخدم أي وسيلة طبية معروفة، بل كان يشفي بكلمة أو بلمسة. قال للأعمى: “أبصر“، فأبصر، وقال للمُقعد: “قم“، فقام. بهذه البساطة الخارقة، كشف عن سلطة إلهية يتفوّق بها على القوانين البيولوجية. إن الشفاء بكلمة واحدة يعلن أن مصدر قوته لم يكن جسديًا ولا تقنيًا، بل روحيًا خالصًا صادرًا من لاهوته. لقد شفى من دون أجر، ومن دون أن يطلب مقابلًا، وهو ما جعل الناس يتزاحمون حوله، لا طمعًا في دواء، بل إيمانًا بلمسة سماوية.

شفاءات المسيح لم تكن جسدية فقط، بل كانت دائمًا مرتبطة بتحرير داخلي. فحين شفى المُقعد، قال له أولًا: “يا بُنَيَّ، غُفِرَت لكَ خَطاياك” (مرقس 5:2)، وكأن يسوع يربط بين الصحة الروحية والجسدية. وهذا المفهوم يغيّر جذريًا نظرتنا إلى الشفاء، لأنه يشمل الغفران، المصالحة مع الذات، واستعادة الكرامة. ففي عالم يعاني من الجراح النفسية والروحية، أتى المسيح ليشفي الأعماق قبل الأسطح. لم يكن يسعى إلى مجرد إزالة العلّة، بل إلى تجديد الإنسان كله. ولهذا السبب، نرى أن كثيرًا ممن شفوا جسديًا عادوا ليتبعوه روحيًا، لأنهم وجدوا فيه الطبيب الحقيقي الذي يعالج ما لا يستطيع أي دواء أن يلامسه.

لم تتوقف شفاعة المسيح عند فترة وجوده الجسدي على الأرض، بل استمرّت في حياة المؤمنين عبر الأجيال. آلاف الشهادات حول العالم تحدّثت عن شفاءات تمّت بالصلاة باسم المسيح، سواء كانت عضوية أو نفسية أو روحية. الكنائس اليوم تؤمن أن المسيح ما زال يشفي، ليس فقط الجسد، بل اليأس، والاكتئاب، والشعور بالذنب، والفراغ الوجودي. فشفاؤه لا يحتاج إلى وصفة طبية بل إلى إيمان حي. إن تأثيره المستمّر في حياة البشر عبر الألفي عام يدل أن المسيح لم يكن مجرّد مُعالج شعبي أو نبي مداوٍ، بل هو الكلمة التي تعطي الحياة، والطبيب السماوي الذي لا يخذل مرضاه، بل يحتضنهم بحضوره الشافي والمحيي.

- لا جيش له، لكن الملوك ارتعبوا منه

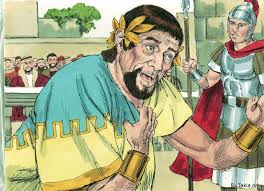

منذ ولادة المسيح، ارتعب هيرودس الملك من مجرّد خبر مجيء “ملك اليهود“، رغم أن المولود لم يكن يملك جيشًا ولا حرسًا ولا أتباعًا مسلحين. هذا الخوف لم يكن عقلانيًا، بل ينبع من إدراك باطني بأن المسيح يحمل سلطانًا مختلفًا لا يمكن مقاومته بالسيوف. لم يكن تهديده سياسيًا أو عسكريًا، بل روحيًا وأخلاقيًا، لأنه بكلماته ونقاوته فضح زيف الملوك وفسادهم. كانت مملكته لا تُبنى بالحديد، بل بالحقيقة، والحقيقة دائمًا ما تُرعب الطغاة. لهذا حاول الفريسيون ورؤساء الكهنة مرارًا إسقاطه، لأنه بغير جيش ولا جيوش، كان يهدّد أنظمتهم الدينية والسياسية القائمة على الرياء والخداع.

تاريخيًا، لم يقم المسيح بأي معركة حربية، ولم يُحرّك مظاهرة، ولم يخطّط لانقلاب على الحكم الروماني، لكن كلماته كانت تُحرّك الجموع، وتعاليمه زرعت بذور ثورات روحية واجتماعية استمرت إلى قرون. ملوك وإمبراطوريات ارتعدت من مجرد اسمه، وحاولت القضاء على أتباعه، لا لأنه حمل سلاحًا، بل لأنه غيّر قلوب الناس، وجعلهم يرفضون الظلم ويتبعون الله قبل الإنسان. القيصر الروماني لم يحتمل أن يكون هناك مَن يُدعى “ملكًا” غيره، حتى لو كان صلبًا على خشبة. لقد واجه المسيح العالم كلّه وهو أعزل، ومع ذلك انتصر على قوى الشر، والظلم، والكبرياء، بأسلوب لم تعهده الجيوش: بالمحبة والغفران والصليب.

حتى بعد موته وقيامته، استمرّت رهبة الملوك والحكام من المسيح وتعاليمه. في القرون الأولى، حاولت الإمبراطوريات الوثنية طمس رسالة المسيحية، لكنها فشلت لأن سلطان المسيح لا يُكسر بالسيف. في عصور الاستبداد، قاومت الأنظمة المستبدة الإنجيل لأنه يمنح الإنسان كرامته، ويضع الملوك تحت المساءلة أمام الله. واليوم، لا تزال بعض الأنظمة تخشى اسم المسيح لأنه يعني التحرير الداخلي من العبودية، ويعني أن هناك ملكًا أعظم من أي سلطة أرضية. إن خوف الملوك من المسيح هو اعتراف ضمني بأن سلطته فوق سلطتهم، وسلطانه أبدي لا يسقط بزوال العروش، لأنه مؤسَّس لا على القوة، بل على محبة الله الأبدية.

- لم ينتصر في معركة، لكنه غزا العالم

الانتصار في تاريخ البشرية غالبًا ما يُقاس بعدد المعارك التي خاضها القائد وعدد الأراضي التي احتلّها. لكن المسيح لم يحمل سيفًا، ولم يقُد جيشًا، ولم يحتلّ شبرًا من الأرض، ومع ذلك استطاع أن يغزو قلوب الملايين من كل الأمم والثقافات. لقد كانت وسيلته للنصر هي المحبة غير المشروطة، والغفران الذي يهزم العداوة، والحق الذي يحرّر الإنسان من الخوف والكراهية. بهذا النوع من الحرب الروحية، غيّر المسيح مسار التاريخ، وأسس مملكة لا تُرى بالعيون لكنها حاضرة في القلوب. مملكته لم تُبنَ على جماجم الأعداء، بل على نفوس تغيّرت بحضوره.

لقد غزا المسيح العالم من خلال كلماته وتعاليمه التي تخترق الضمير وتكشف الحقائق الروحية العميقة. مَن ذا الذي علّم البشرية أن تحب أعداءها، وتبارك لاعنيها، وتصلي لأجل مضطهديها؟ هذه المفاهيم لم تأتِ من فيلسوف أو سياسي، بل من يسوع الناصري. بهذا التعليم الثوري، دخل إلى قلب الحضارات وغيّر قوانين الأخلاق البشرية، ورفع المستوى الإنساني من الانتقام إلى الغفران، ومن الأنانية إلى البذل. فبدلًا من أن يفرض سلطانه بالقوة، ترك ضمائر الناس تختار الانحناء أمامه بحرية. هذه القوة الأخلاقية والفكرية غزت العقول عبر القرون وجعلت منه أكثر شخصية مؤثّرة في تاريخ البشرية.

بعد ألفي عام من موته (وقيامته)، لا تزال كلمات المسيح تتردّد على شفاه الملايين، وكتابه (الإنجيل) هو الأكثر انتشارًا في العالم، وتراثه الروحي هو الأكثر تأثيرًا في القوانين والآداب والفنون. لم يحدث في التاريخ أن قائدًا لم يخُض معركة واحدة استطاع أن يغيّر ثقافات كاملة، ويؤسّس حضارات قائمة على تعاليمه. لم يكن في حاجة إلى فتوح عسكرية، لأن ما غزاه هو الضمير الإنساني. هذا الغزو السلمي، الذي بدأ في الجليل، وصل إلى روما وأفريقيا وآسيا والعالم الجديد، وما زال يمتد. إنه نصر لم يتأتَّ من قوة بشرية، بل من إعلان إلهي عن ملكوت الله داخل الإنسان، حيث يملك المسيح على القلوب لا على الجغرافيا.

- لم يسكن قصرًا، لكنهم دعوه ربًا

في ثقافة تحترم القصور والمكانة الاجتماعية العالية، كان المسيح مختلفًا تمامًا. لم يكن له منزل ملكي أو قصر يليق بالملوك، بل كانت حياته بسيطة جدًا. وُلد في إسطبل، عاش في مدينة نازعَت من نظرة الناس إليها، وكثيرًا ما كان يقيم مع الفقراء والمحتاجين. في حين أن الملوك والأباطرة كانوا يسكنون القصور المهيبة ويحيطون أنفسهم بالخدم والترف، كان المسيح يختار العيش ببساطة، مركزًا على جوهر العلاقة الإنسانية مع الله، وليس على مظاهر القوة والهيبة. لكنه مع ذلك لُقّب بـ”الرب“، وهو لقب لا يُمنح إلا للآلهة أو للملوك العظماء. هذه المفارقة تبرز جليًا في التاريخ المسيحي: الملك الحقيقي لا يحتاج إلى قصر ليُعترف بسلطانه، بل يكفيه أن يُدعى “ربًا” بسبب ما كان يُقدّمه من تعاليم وحياة.

المفهوم المسيحي للربوبية لا يتجسّد في عرش مادي أو في قوى عسكرية، بل في النبل الروحي والمغفرة. يسوع كـ”رب” ليس لأنه حكم أمة أو تحكّم في أرض معينة، بل لأنه قدم للبشرية مفهومًا جديدًا للربوبية: ربوبية المحبة غير المشروطة. لم يتعامل مع الناس من منطلق العظمة الدنيوية أو السلطة المتفوقة، بل قدّم نفسه خادمًا للبشرية في أسمى صور الخدم، حتى وهو يقدّم حياته على الصليب. لم تكن ربوبيته محكومة بالقوة الجسدية أو الملكية، بل بالقدرة على تغيير القلوب وتجديد الأرواح. هذه الربوبية هي التي تجذب الناس في جميع أنحاء العالم ليطلقوا عليه هذا اللقب، رغم أنه لم يسكن في قصر.

ما يميّز الرب الحقيقي هو سلطانه غير المحدود، والذي يتجاوز الحدود الجغرافية والتاريخية. المسيح الذي لم يمتلك قصرًا ولا أرضًا، كان يمتلك ملكوتًا روحيًا واسعًا لا يُحدّه الزمان ولا المكان. في حين أن الملوك يملكون أراضٍ وأملاكًا في هذا العالم، يظّل ملكوت المسيح غير مرئي لكن فعّالًا في كل مكان. مع مرور الأزمان، فإن الأشخاص من جميع الأعراق والأديان والفئات الاجتماعية لا يزالون يتبعون هذا “الرب” الذي لا يحتاج إلى قصر ليحكم. ويُدعى “ربًا” في كل أنحاء العالم، حيث أن سُلطانه على العالم الروحي أكبر من أي قوة مادية. بهذه الربوبية، يواصل المسيح تأثيره في الحياة اليومية للأفراد والجماعات، ويؤثّر في التغيير الاجتماعي من خلال القيم التي أرساها.

- لم يملك أممًا، لكنهم دعوه ملكًا

في معظم التاريخ، كان الملوك يُعرفون بتملّك الأراضي والشعوب، وقيادتهم للمعارك العسكرية الكبرى. لكن المسيح لم يمتلك أرضًا أو يُحكم عليه بتاج مادي. ومع ذلك، كان يُلقب بالملك. هذا يُظهر الفارق الجذري بين ملكوته وملكوت البشر. ملكوته ليس ماديًا، بل روحيًا، ويقوم على مبادئ العدالة، والمحبة، والمغفرة. وقال المسيح، “لَيسَت مَملَكَتي مِن هذا العالَم” (يوحنا 36:18)، مشيرًا إلى أن ملكوته لا يعتمد على القوة المادية أو الحكومات الأرضية، بل على تغيير القلوب والعقول. ورغم أنه لم يكن ملكًا في النظام السياسي، إلا أنه كان ملكًا في قلوب من تبعوه، وتقديرهم لحكمته وعظمته الروحية كان هو السلطة التي جعلتهم يعلنونه ملكًا.

لم يقم المسيح بمعركة واحدة ليفوز بعرش أو يسيطر على شعب، ومع ذلك أصبح ملكًا في قلوب الملايين. لم يكن التاج الذي ارتداه من الذهب أو الجواهر، بل كان من الأشواك، وصليبه كان عرشه. ولكن من خلال موته وقيامته، أثبت المسيح أنه ملك غير قابل للهزيمة. كانت انتصاراته معنوية وروحية، وليست عسكرية. عندما أعلن المصلوب “تَمَّ كُلُّ شَيء” (يوحنا 30:19)، كان قد قدّم أعظم انتصار على الموت والخطيئة، وهو انتصار غير مادي، لكنه يظّل الأكثر قوة وتأثيرًا في تاريخ الإنسانية. كان هذا هو الملك الذي حكم على قوى الشر بالهزيمة، وفتح الطريق للبشرية للعيش في حرية.

أحد أعظم مفارقات التاريخ هو أن المسيح الذي لم يُسجّل له أنه ملك على أي أمّة، أصبح ملكًا للعالم كله. في مختلف الأماكن والزمن، ينادي المؤمنون يسوع “مَلِكُ المُلوكِ ورَبُّ الأَرْباب” (رؤيا 16:19). ملكه لا يتأثر بالحروب أو الثورات السياسية، بل يظّل ثابتًا في القلوب التي تتبعه وتؤمن برسالته. ملكه يسود ليس على أراضٍ وجيوش، بل على المحبة، والعدل، والسلام الذي يتجاوز كل خلافات بشرية. قد لا يراه الجميع ملكًا، لكن من عرفه في الروح، اعترف بسلطانه الأبدي الذي لا يُمكن لأي سلطان بشري أن يُزاحمه. لهذا، رغم أنه لم يمتلك أممًا في هذا العالم، فقد أصبح ملكًا لأرواح الملايين، وسيظّل ملكًا إلى الأبد.

- لم يرتكب جريمة، لكنهم صلبوه

في كل أنظمة القضاء، يُفترض أن يُعاقب المذنب ويُبرَّأ البريء، لكن محاكمة المسيح كانت عكس كل عدل. لم يرتكب المسيح أي جريمة بحق الشريعة أو الدولة، بل كان مثالًا للطهارة والنزاهة والمحبة. لم يُؤذِ أحدًا، بل شفى، وغفر، وعلّم الناس طرق الله. ومع ذلك، وُجهت له اتهامات كاذبة، وشُهِد عليه زورًا، ودين ظلماً. تم تسليمه من قبل رؤساء الكهنة بدافع الغيرة والخوف من نفوذه الأخلاقي، وليس بناءً على جريمة حقيقية. رفض بيلاطس الحاكم الروماني إيجاد ذنب فيه، لكنه، تحت ضغط الجماهير، حكم عليه بالموت صلبًا. صُلب البريء بدلًا من الأثَمة، لتكون هذه اللحظة ذروة ظلم البشرية، وفي ذات الوقت بداية فداءها.

بينما مثّل الصليب أداة للإعدام والعقوبة القاسية، تحوّل في حياة المسيح إلى رمز أعظم: الفداء. لم يُصلب المسيح لأنه مجرم، بل لأنه اختار طوعًا أن يحمل خطايا العالم على عاتقه. قبِل أن يُعامَل كالمجرم ليحرّر المذنبين. ما من أحد أجبره على الموت، بل هو قدّم نفسه من أجل محبة البشرية. قال: “… وأَبذِلُ نَفْسي في سَبيلِ الخِراف” (يوحنا15:10). هذا الفعل كان ثوريًا، لأنه حوّل قمّة الظلم إلى أعظم شهادة محبة في التاريخ، حيث قُتل البريء كي يحيا المذنب، وتحوّلت لعنة الصليب إلى بركة لا تنتهي.

محاكمة وصلب المسيح هما مرآة لفساد ضمير الإنسان عندما يواجه النور الإلهي. لقد رفضه الكتبة والفريسيون لا لأنه أخطأ، بل لأنه فضح رياءهم. ورفضه الشعب لا لأنه ظلم، بل لأنه لم يُشبع تطلعاتهم السياسية، بل قدّم لهم خلاصًا روحيًا لم يفهموه. وهكذا صلبوه، وهم يهتفون: “اِصلِبْهُ، اِصلِبْهُ!” (لوقا 21:23). ورغم ذلك، صلّى من أجلهم: “يا أَبَتِ اغفِرْ لَهم، لِأَنَّهُم لا يَعلَمونَ ما يَفعَلون” (لوقا 34:23). هذا المشهد يعكس التناقض العميق بين الشر البشري والرحمة الإلهية. لقد مات المسيح وهو بلا جريمة، لكنه حمل جراح العالم، ليقيم جسرًا بين الأرض والسماء، ويُعلن عن طريق الخلاص للبشرية كلها.

- وُضع في قبر، لكنه حيٌّ إلى اليوم

عندما وُضع جسد المسيح في القبر بعد صلبه، ظنّ أعداؤه ومحبوه على حد سواء أن هذه نهاية القصة. لقد مات، ودُفن، وتم ختم القبر، ووُضع عليه الحراس. بدا أن الرسالة قد انتهت، وأن من ادعى أنه ابن الله قد انهزم كما ينهزم سائر البشر. ولكن، في فجر اليوم الثالث، حدث ما لم يكن في حسبان أحد: القبر الفارغ. لم تُسرق الجثة، ولم يُحرَّك الحجر من الخارج، بل قام يسوع بقوة قيامته. هذه القيامة كانت إعلانًا صريحًا بأن الموت، العدو الأعظم للبشرية، قد هُزم نهائيًا. لم يكن القبر نقطة الختام، بل لحظة الانتصار الأعظم في التاريخ.

القيامة ليست مجرد حدث خارق، بل هي الأساس الذي يقوم عليه الإيمان المسيحي. بولس الرسول قال: “وإِن كانَ المسيحُ لم يَقُمْ، فتَبشيرُنا باطِلٌ وإِيمانُكُم أَيضًا باطِل” (1 كورنثوس 14:15). ما يُميّز المسيح عن جميع القادة الدينيين والمصلحين الاجتماعيين عبر العصور هو أنه لم يبقَ في قبره. ملايين القبور في العالم تضّم رفات عظماء التاريخ، لكن قبر المسيح فارغ، لأنه حي. هذه الحقيقة أعطت المؤمنين ثقة أن حياتهم لا تنتهي بالموت، وأن الأمل الذي حمله المسيح لا يُقهر. وبهذا أصبحت القيامة شهادة عملية على أن الرب الذي دُفن في القبر هو الآن حيّ، حاضر، فعّال، ويغيّر الحياة.

قيام المسيح من بين الأموات لم يكن مجرّد لحظة مجيدة في الماضي، بل بداية لحياة جديدة للبشرية. يسوع الحيّ اليوم يغيّر القلوب، يشفي الأرواح، ويقود الملايين عبر الأزمان والثقافات. يُشهد لحضوره في حياة المؤمنين من خلال التوبة، والتحوّل، والسلام الداخلي، والمعجزات الروحية التي تحدث كل يوم. لم يعد الله بعيدًا أو ساكنًا، بل حاضر في كل من يؤمن به. ملايين المسيحيين حول العالم يختبرون في حياتهم قوة القيامة، إذ أنهم لا يعبدون مصلوبًا فقط، بل ربًا حيًا، قام، ويقوم معهم يوميًا. هذه الحقيقة لا تزال تتردّد منذ ألفي عام: القبر لم يستطع أن يحتفظ به، لأنه هو الحياة نفسها.

- الخاتمة

لقد استعرضنا في هذا البحث أبعادًا عميقة ومذهلة لشخص يسوع المسيح، الرجل الذي غيّر مجرى التاريخ دون أن يملك شيئًا من مقومات العظمة البشرية التي يعتد بها العالم. لم يكن له خدم، لكن محبته جعلت الناس ينادونه سيدًا؛ لم يحمل شهادة علمية، لكن حكمته جعلت الملايين يدعونه معلمًا؛ لم يحمل أدوية، لكن لمساته شفت القلوب والأجساد؛ لم يقد جيوشًا، لكن الملوك خافوا صوته وتعاليمه؛ لم يخض حربًا، لكنه انتصر على أعظم أعداء الإنسان: الخطيئة والموت؛ لم يمتلك قصرًا، لكن اسمه ارتفع فوق كل اسم، ودُعي ربًا؛ لم يحكم أمة، لكن ملكه انتشر في قلوب المؤمنين عبر القارات والعصور.

وفي مفارقة مؤلمة، لم يُدَن بجريمة، لكنه صُلب كالمجرمين. ومع ذلك، كان موته اختيارًا، ليمنح الحياة. دخل القبر مثل أي إنسان، لكنه خرج منه منتصرًا، ليؤكّد أن الحياة فيه لا تنتهي، وأن الرجاء لا يُقبر. القيامة لم تكن نهاية قصة حزينة، بل بداية لعهد جديد من الرجاء والانتصار.

ما يجعل المسيح “أعظم رجل في التاريخ” ليس ما امتلكه، بل ما أعطاه؛ ليس سلطانه الظاهري، بل تواضعه العميق؛ ليس ملوكيته الزمنية، بل ألوهيته المتجسدة. في زمن يُقاس فيه المجد بالمال والسلطة والمناصب، يبقى السيد المسيح علامة فارقة، تذكّرنا أن العظمة الحقيقية لا تأتي ممّا نملك، بل ممن نكون.

إنه، بحق، الأعظم في كل العصور، لأنه حيٌّ إلى الأبد، وملكه لا يزول، ونوره لا يُطفأ. إنه يسوع المسيح، الملك الأبدي، والمعلم السماوي، والمخلّص الذي لا مثيل له.