ما الذي يجعل الرجل يقتل اخته؟

د.. الياس ميشال الشويري

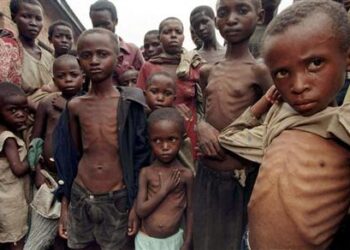

“كل مآسي المجتمع دخلت عيادتي، وكل وجوه الخداع والتخفي تمددت أمامي على منضدة الكشف. الحقائق المُرّة التي ينكرها الناس تسللت إليّ، وجاءت صريحة عارية لتستقر تحت يدي على طاولة العمليات. أليس ذاك الرجل الذي يذبح أخته باسم الشرف، هو نفسه الذي يخطئ مع أخوات الآخرين في الخفاء؟ أليس ذلك الذئب الذي يغوي طفلة بريئة بخداعه، هو ذاته الأب الذي يقيّد ابنته ويحبسها بين الجدران؟ أليست تلك الزوجة التي تخون زوجها، هي نفسها المرأة التي تُطلق الشائعات على نساء غيرها؟ أليس هذا المجتمع الذي يبيع أغاني الحب والغواية في الأسواق، هو ذاته الذي ينصب المشانق لكل من يقع في حب صادق؟ أمام هذه المفارقات شعرت بالشفقة العميقة؛ فقد أدركت أن الناس جميعًا ضحايا، ولكنهم في الوقت ذاته جناة، يجلدون أنفسهم بأيديهم قبل أن يجلدوا غيرهم”. (نوال السعداوي)

في قلب التجربة الإنسانية، حيث يتشابك الضعف البشري مع التناقضات الاجتماعية، يطلّ علينا نص نوال السعداوي بجرأته الصادمة وصدقه العاري ليضعنا أمام مرآة مكشوفة لا ترحم. إن ما قالته ليس مجرد كلمات عابرة أو صياغة أدبية مثيرة، بل هو شهادة طبيبة ورائدة فكريّة عاشت سنوات طويلة بين أروقة العيادات والمستشفيات، ورأت بأمّ عينها كيف تتجلّى أمراض المجتمع في أجساد الناس ونفوسهم. فهي لم تكتب عن الخيانة من موقع التنظير، ولم تتحدّث عن القمع من برجٍ عاجيّ، بل عاينت الدم النازف، وسمعت صرخات النساء المكبوتات، وواجهت رعب الأطفال المغتصبين، والتقت بالرجال الذين يعيشون ازدواجية قاتلة: يدينون الآخرين بألسنتهم، بينما يرتكبون في الخفاء ما هو أفظع وأقسى. إن نوال السعداوي في هذا النص تقدّم لنا “مسرحًا جراحياً” للنفس البشرية والمجتمع، حيث كل ما هو مستور يتعرّى، وكل ما هو مقدّس زائف يسقط، وكل ما هو نقي ينهشه النفاق والازدواجية.

إن هذا البحث ينطلق من نصّ السعداوي ليغوص في إشكالية أوسع: لماذا يتحوّل الإنسان من ضحية إلى جلاد؟ وكيف ينشأ مجتمع يبيع الوهم والحرام جهارًا في سوقه، ثم يقيم المشانق لمن يقع في الحب أو الخطأ؟ ما الذي يجعل الرجل يبرّر خيانته ويذبح أخته؟ وما الذي يدفع المرأة إلى أن تكون أداة قمع لأختها المرأة عبر الشائعات والإقصاء؟ وكيف يصبح الأطفال الحلقة الأضعف في سلسلة الاستغلال والقهر؟ إنها أسئلة لا يمكن الهروب منها لأنها تعكس صورة كل مجتمع تقليدي يقوم على أسس الازدواجية الأخلاقية، حيث يظهر غير ما يبطن، ويعلن غير ما يمارس.

وفي إطار هذا البحث سنفكّك هذه المفارقات على شكل محاور متكاملة، مستندين إلى رؤية تحليلية اجتماعية ونفسية، مع إسقاطات خاصّة على الواقعَيْن العربي واللبناني. فلبنان اليوم هو مثال صارخ لمجتمع يختزن كل هذه التناقضات: بلد يصدّر خطاب الحرية بينما يغرق في القمع، يرفع شعار المحبة بينما يعيش على الكراهية، يتغنّى بالمدنية بينما يسكنه الطائفية. ومن هنا تأتي أهمية هذا النص كنقطة انطلاق لفهم جدلية الضحية والجلاد في كل فرد وفي كل جماعة، وما يترتب عنها من كوارث أخلاقية واجتماعية.

- ازدواجية القيم بين الضحية والجاني في نسق المجتمع الواحد

كل ممارسات العنف والاختلال الأخلاقي التي تصل إلى عيادة الطبيب أو غرفة العمليات ليست حالات معزولة بل ظواهر متجذّرة في نسيج اجتماعي وثقافي. إنّ المتلقي لمشهد الألم في العيادة يواجه ليس مجرد إصابة جسدية أو نفسية، بل بوصمة ثقافية متراكمة: صمت المجتمع تجاه أسباب العنف، ومحاولته تحويل الضحية إلى مصدر خجل، بينما يتمّ ارتداء لباس الاحترام تجاه الفاعل أو المتورّط. تظهر هنا ازدواجية مزدوجة: ازدواجية في الحكم (الإدانة الظاهرة مقابل التسامح الكامن) وازدواجية في الدور (ذات الشخص يمكن أن يمارس العنف في ظرف ويكون ضحية في ظرف آخر). طبيب/طبيبة العيادة إذا ما وهب نفسه للحقيقة يقف أمام لوحة مركّبة من علامات الاعتداء والأذى، يرى فيها آثار تخفي اجتماعي طويل، أسرار عائلية، مصالح اقتصادية وجندرة اجتماعية متحكّمة بالفضاء العام والخاص. هذه الصورة تكشف عن أن ما يبدو كاعتداء فردي غالباً ما يكون نتاج منظومة قيمية تسمح بالاستغلال وتبرّر الخضوع أو التكتم، وتحوّل الضحية وجهاً لوجه إلى جاني محتمل أو إلى متواطئ في سياق أوسع إن لم تُعالَج الجذور البنيوية.

لفهم لماذا يتكرر هذا المشهد (الذئب الذي يقتل شرف أخته، والوالد الذي يقيد ابنته) علينا العودة إلى منظومات تربية واجتماعات قيمية توارثت أعرافاً تقسم الأدوار وتمنح حصانة رمزية لبعض الممارسات. الثقافة التي تُقَيِّم الشرف فوق العدالة تُحوّل المرأة إلى ممتلكة، وتفرز نوعية من الصراع النفسي داخل الرجال بين الخشية من فقدان المكانة والميول العنيفة لتعزيز السيادة. اقتصاد الاستغلال (الفقر، البطالة، تبعية الموارد) يفاقم النزعات إلى تحويل العنف إلى أداة لتنظيم الصراعات الاجتماعية — فالذي يفتقد القدرة على التحكّم في توازناته المعيشية قد يبحث عن سُلطة في المجال العائلي كتعويض. إلى ذلك تلعب الأيديولوجيات الدينية والتقليدية دورَ التكييف: عندما تصبح نصوص القيم مرنة أو مُسقطة في التطبيق يتمّ تبرير أفعال تُخالف روح العدالة باسم الحفاظ على النظام. ثمة أيضاً بُعد نفسي: تراكم الإذلال، الغضب المكبوت، والانقسامات الشخصية تنتج وجهاً عدائياً يتبدّى في صورة الفاعل الذي يبرّر جرائمَه بآليات نفسية تحمل صدى الضحية ذاتها في سياقات أخرى. إذن، الجذور ليست فردية فحسب بل منظومة تاريخية واجتماعية ونفسية مترابطة.

الازدواجية لا تضيّق على الضحايا فحسب بل تضعف قدرة المجتمع على الاستجابة والعلاج؛ لأن ثنائية الضحية/الجاني تصبح سائلة وتحوّل الضمير الجمعي إلى حالة من الانقسام بين تبرير الصمت أو تحييد الفاعل. من الناحية العلاجية يُظهر الطبيب والمجتمع الطبي أن التدخّل ليس طبياً فقط بل سيكولوجياً واجتماعياً وقانونياً: تتطلب إعادة التأهيل تدخلاً متعدد الأبعاد يشمل الدعم النفسي المتواصل، إجراءات قانونية تحمي الشاكي، وبرامج إعادة تأهيل لمرتكبي العنف تتعامل مع جذور السلوكيات. على مستوى المجتمع، يتطلب الأمر حملات توعية تقتلع التبريرات الثقافية للتمييز والاضطهاد، وإصلاحات مؤسسية (قوانين صارمة، إجراءات حماية، تدريب للجهات القضائية والبلدية على حساسية النوع الاجتماعي). علاوة على ذلك، هناك حاجة إلى بناء خطاب عام يُعيد تعريف الشجاعة والمسؤولية — فبدلاً من كتمان العار أو تبرير الجاني، يجب أن تتحمّل المؤسسات وأفراد المجتمع مسؤوليات واضحة وصريحة. بذلك فقط يمكن تحويل المشهد من طاولة عمليات ترى النتائج المدمّرة إلى منظومة صحّية واجتماعية تعالج الأسباب وتحدّ من التكرار.

- المعايير المزدوجة للجنس والفضيلة — بين خطاب الاحتشام وسوق الإدانة

المجتمع الذي يبيع أغاني الحب والحرام في الظاهر ويُعدّم سبيل الحب في الممارسة يُبدع اقتصاداً رمزياً متناقضاً: وجود صناعات ترفيهية ومتجرية تستثمر في صور العاطفة والرغبة لا يعني بالضرورة حريةً أخلاقية، بل قد يتحوّل ذلك إلى استثمار في التناقض نفسه. صناعة الثقافة الشعبية التي تسوق الغرام تخلق جمهوراً يتذوّق الرومانسية، بينما بنى النظام الاجتماعي قواعد يقنن عليها عقوبات قاسية لمن يتجاوز الأعراف. هذه الازدواجية تُنتج سوقاً مزدوجاً: سوق ربحية للمتعة وسوق إنكار وعقاب للقيم حين تتحوّل المتعة إلى فعل علني. النتيجة أن الفرد يعيش تحت سِيَرِ مراقبة مزدوجة: المطلوب منه الاستهلاك الخفي والمتعة الخاصة، وفي الوقت ذاته يُدان علناً إذا ظهرت توافقات العاطفة خارج شبكة الضوابط. هذا الخطاب يُنتج أيضاً نسقاً تبريرياً للعنف (شَرعية العقاب الاجتماعي)، ويغذي ثقافة إلقاء باللوم على الضحايا بدل محاسبة من يفرضون القيود أو يستغلّون الضعف.

المرأة في هذا السياق تصبح مرآة تعكس تناقضات المجتمع: هي الممنوعة والمطروحة، المُقدّسة والملطّخة في نفس الوقت. عندما تُتهم الزوجة بالخيانة، غالباً ما تتولّد آلية إدانة جماعية تعتمد على السردية التقليدية التي تُحمّل الأنثى وحدها مسؤولية التفكك الزوجي؛ أما في حالات تشويه السمعة فسرعان ما توظّف الشائعات سلاحاً لتصفية الحسابات الاجتماعية أو الشخصية. هذه الآليات لا تقع بمعزل عن علاقات السلطة: فالتشهير يستخدم لاستنبات الخوف العام، ولحماية مصالح من يتحكّمون بالموارد أو بالمكانة. من منظور نفسي واجتماعي، تؤدي هذه الممارسات إلى تفكيك ثقة المرأة بنفسها وإعادة ترحيلها داخل محيط ضيق حيث تُطلب منها موافقة مستمرة على شروط قلقة ومهينة. وفي حالات أقسى، يترتب على ذلك حرمانات اقتصادية وقانونية تجعل المرأة أكثر عرضة للاعتداء ولاستمرار حالة الاستبعاد.

لمواجهة هذا السوق الرمزي المزدوج لا تكفي المقاربات الأخلاقية الفردية؛ بل مطلوب إرساء أطر تشريعية تحمي الكرامة وتجرّم التشهير والعنف الأسري بصرامة، وتطبيق قوانين لا تميّز بين الضحية والفاعل على أساس النوع الاجتماعي أو المكانة الاجتماعية. على مستوى الثقافة، ينبغي إطلاق برامج تربوية منذ المراحل المبكرة تُعلّم مبادئ الاحترام المتبادل، والمساواة بين الجنسين، وتفكيك أساطير الشرف والعار. المؤسسات المدنية والمجتمع المدني تلعب دور الوسيط الحيوي: منظمات حقوقية تُقدّم ملاذاً ودعماً نفسياً وقانونياً، ومبادرات إعلامية تعيد سرد القصص من منظور إنساني لا ازدرائي. أخيراً، يجب أن تترافق هذه الخطوات مع تدريب للقضاء وأجهزة الضابطة على حساسية النوع الاجتماعي وإدارة الأدلة والشهادات بطريقة تحمي الضحايا من مزيد من الضرر — فالتطبيق العملي للقوانين هو ما يحول النصوص إلى واقع يحمي ويعالج.

- الصمت والفضيحة — ثقافة الكتمان الاجتماعي وأثرها على الصحة العامة

يُعدّ الصمت الاجتماعي تجاه الانتهاكات من أخطر الظواهر التي تواجه الأطباء والمعالجين النفسيين والحقوقيين على حد سواء. فالمجتمع الذي يعتبر الشرف أهم من العدالة، والسمعة أغلى من الحقيقة، يفضّل دفن الحوادث في غرف مغلقة على كشفها للعلن. هذا الصمت ليس مجرد اختيار فردي، بل هو جزء من ثقافة تُلقَّن منذ الطفولة: “لا تخرج مشاكل البيت إلى الخارج“، “الفضيحة أشد من الجريمة نفسها“، “الستر أولى من الفضيحة“. مثل هذه العبارات تتوارثها الأجيال فتُحوِّل الألم إلى سرّ، والجريمة إلى طيٍّ للكتمان. ولأنّ الصمت يتكرّر، يتحوّل إلى بنية ثقافية تُعيق التدخل المبكر: فالفتاة التي تتعرّض لاعتداء داخل بيتها تُمنَع من البوح خشية الفضيحة، والشاب الذي يُبتز جنسياً يُمنَع من الاعتراف خشية التشكيك برجولته. هذه الثقافة تُعيد إنتاج الضحايا وتمنح الجناة حصانة غير معلنة، لأنّهم يَعلمون أنّ خوف العائلة من الفضيحة سيغلب على مطلبها بالعدالة. النتيجة أن العيادات وغرف التحقيق تستقبل الحالات بعد فوات الأوان، أي حين يتحوّل الضرر إلى مأساة.

عندما يتحوّل الصمت إلى قاعدة، يصبح الجسد والنفس هما الساحة الوحيدة لتفريغ الألم. الطب النفسي يسجّل حالات اكتئاب، قلق، اضطراب ما بعد الصدمة، أرق مزمن، وحتى محاولات انتحار، كلها مرتبطة بضحايا عجزوا عن البوح والشكوى. علم المناعة يثبت أنّ الضغط النفسي المزمن يضعف جهاز المناعة ويزيد من فرص الإصابة بأمراض جسدية: قرحة المعدة، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب. بذلك يصبح الكتمان مرضاً عضوياً أيضاً، وليس مجرد “مسألة أخلاقية“. لبنان وسائر البلدان العربية يعيشون مأساة مضاعفة: من جهة تدهور النظام الصحي، ومن جهة ثقافة الصمت التي تزيد الأعباء على ما تبقى من بنية العلاج. أما على المستوى الاجتماعي، فالكتمان يُحوِّل الجريمة الفردية إلى وباء جماعي. فحين يُترك المعتدي بلا عقاب، سيكرر الفعل مع ضحايا آخرين، وحين تُجبر الضحية على الصمت، فإنها تُرسِّخ في وعي الأجيال القادمة أنّ “الكتمان هو الحل” وأنّ العنف يمكن التعايش معه. النتيجة: حلقة جهنمية من الألم والعنف لا تتوقف.

لمواجهة ثقافة الكتمان لا بدّ من تدخل متعدد المستويات. البداية من القطاع الطبي: الطبيب والمعالج النفسي يجب أن يكونا ملاذاً آمناً للبوح، بحيث يشعر الضحايا أنّ كشف الحقيقة ليس خطراً إضافياً. لكن الدور لا يتوقف عند الطب؛ بل يحتاج المجتمع إلى سياسات عامة تحمي المبلِّغين وتشجع الضحايا على تقديم الشكاوى دون خوف من الوصمة. الإعلام بدوره يجب أن يخرج من ثقافة “التشهير” إلى ثقافة “التنوير“، أي أن يُسلّط الضوء على الظواهر لا على أسماء الضحايا. في لبنان مثلاً، قضايا العنف الأسري التي كُشفت عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني أثمرت عن قوانين حماية المرأة، وإن كانت غير مطبّقة بشكل كامل. لكن هذه بداية مهمة لكسر الصمت. المدارس والجامعات أيضاً لها دور في تعليم الأطفال والشباب أنّ الاعتداء جريمة لا يجوز السكوت عنها. باختصار، كسر الصمت ليس شجاعة فردية فحسب، بل هو مشروع مجتمعي يقتلع جذور العار ويستبدلها بثقافة الاعتراف والمسؤولية.

- الرجل والذئب — صناعة الذكورة السلطوية وتبرير العنف

منذ الصغر يُلقَّن الصبي أنّ رجولته تُقاس بقدرته على السيطرة: “انت رجال، ما تبكي“، “البيت بيتك، كلمتك مسموعة“. هذه العبارات التي تبدو بريئة تُزرع في اللاوعي لتتحوّل إلى مشروع هيمنة. الذكر يُربّى ليكون الآمر الناهي، والأنثى لتكون الخاضعة الطائعة. في هذا المناخ، تتشكل عقلية الذئب: رجل يرى في نفسه حارساً على شرف العائلة، وصاحب قرار على أجساد النساء. هذه التربية ليست مجرد تقاليد عابرة، بل هي صناعة منهجية تُمارَس عبر الأسرة، المدرسة، والدين. النتيجة أن كثيراً من الرجال يعتقدون أنّ ممارسة العنف أو فرض السيطرة ليست جرائم بل “حقوق مكتسبة“. وهكذا يصبح الجسد الأنثوي ميداناً لتجربة السلطة، بينما يُترك الجسد الذكوري بلا محاسبة. في لبنان، ورغم تقدّم بعض القوانين، لا تزال التربية الذكورية تبرّر حالات الزواج المبكر، وجرائم الشرف، وتُرسّخ صورة “الرجل الذئب” الذي يُسمح له بكل شيء ويُدان غيره على أبسط الأخطاء.

لا تقتصر صناعة الذكورة السلطوية على التربية المنزلية، بل تُعزَّز أيضاً بالأيديولوجيات الدينية والسياسية. فحين تُفسَّر النصوص الدينية تفسيراً متشدداً يخدم مصلحة الذكور، تتحوّل المرأة إلى نصف إنسان، وتصبح الطاعة واجباً، والعنف وسيلة تقويم. السياسة بدورها تساهم في تعزيز هذا النمط: أحزاب تستثمر في خطاب “الزعامة” الذي يقدّم الرجل كقائد أوحد، وأجهزة أمنية تتساهل مع الاعتداءات الذكورية داخل البيوت بينما تفرض أشد العقوبات على التظاهر السلمي في الشارع. في هذا السياق، يتحول الرجل العنيف إلى انعكاس للمنظومة نفسها: إذ إنّ الدولة تعنف مواطنيها كما يعنف الأب أبناءه. ومن ثمّ، فإنّ الذكورة السلطوية ليست مجرد سلوك فردي، بل هي أيديولوجيا مكتملة تتغذى على الدين والسياسة معاً.

لإيقاف دوامة “الرجل الذئب“، لا بدّ من إعادة صياغة مفهوم الرجولة نفسه. المطلوب تربية جديدة تعلّم الذكور أنّ الرجولة ليست سيطرة بل مسؤولية، وليست قمعاً بل رعاية. في المدارس يمكن إدخال برامج تعليم عاطفي واجتماعي، تساعد الفتيان على التعبير عن مشاعرهم دون خوف من فقدان هويتهم الذكورية. القوانين يجب أن تجرّم العنف الأسري بصرامة، وأن تُعاقب الذكور المتورطين دون أي تمييز. كما يجب إطلاق برامج لإشراك الرجال في قضايا المساواة الجندرية، بحيث يصبحون جزءاً من الحل لا مجرد خصوم. تجارب من دول مثل النرويج وكندا أثبتت أنّ إشراك الرجال في حملات المساواة يخفّض معدلات العنف الأسري. في لبنان، يمكن للمجتمع المدني والجامعات أن تبدأ بهذا التغيير، رغم مقاومة القوى السياسية والدينية. المهم أن يُزرع في الوعي الجمعي أنّ الرجولة الحقيقية لا تتجلّى في ضرب الأضعف، بل في حماية العدالة والكرامة.

- المرأة كمرآة المجتمع — الطب والإعلام والأدب في كشف الجرح

المرأة في الأدب العربي كثيراً ما صُوّرت كرمز للشرف والعرض، أو كشيطان يُغوي الرجل. هذه الصور النمطية لم تكن بريئة، بل لعبت دوراً في ترسيخ ازدواجية القيم التي تحدثت عنها نوال السعداوي. الإعلام بدوره كرّس هذه الصورة: مسلسلات تُظهر المرأة الخائنة كعدوّة الأسرة، وأغانٍ تضعها في موقع الضحية التي لا تملك سوى الانتظار. النتيجة أنّ المخيال الجمعي يرى المرأة ككيان مرتبط إما بالخطيئة أو بالشرف، لا كإنسان مستقل له حقوق. هذه التمثيلات تساهم في تبرير العنف ضد النساء: فإذا كانت المرأة خائنة، فهي تستحق العقاب، وإذا كانت طاهرة، فهي بحاجة إلى حماية رجل. في لبنان، تُستَخدم صورة المرأة سياسياً وإعلامياً لإظهار الحداثة، بينما على أرض الواقع تُحرَم من أبسط الحقوق مثل إعطاء الجنسية لأبنائها. الأدب والإعلام هنا ليسا مجرد مرآة بل هما أيضاً أداة تكريس للقمع أو وسيلة للمقاومة.

الطب، بخلاف الإعلام، لا يستطيع أن يكذب على الجسد. فالطبيب يرى الحقيقة كما هي: كدمات، جروح، أمراض منقولة جنسياً، حالات إجهاض سرّي. هذه الحقائق التي ينكرها المجتمع تتجسد على طاولة الفحص أو العمليات. لكن المشكلة أنّ المؤسسات الطبية نفسها تخضع أحياناً لسلطة المجتمع: أطباء يرفضون توثيق العنف الأسري خوفاً من العائلة، أو مستشفيات ترفض استقبال حالات إجهاض غير شرعي لتجنّب “الفضيحة”. ومع ذلك، يبقى القطاع الطبي أحد أهم الميادين لكشف الجرح الاجتماعي. في لبنان، كشفت بعض المستشفيات ومنظمات الصحة عن ارتفاع معدلات العنف الأسري بعد الأزمات الاقتصادية، وهو دليل دامغ على أنّ العنف ليس استثناءً بل جزء من بنية المجتمع. إذا تحمّل الأطباء مسؤوليتهم الأخلاقية، يمكن أن يتحوّل الطب إلى أداة مقاومة ضد ثقافة الإنكار.

رغم أنّ الأدب والإعلام كثيراً ما رسّخا الصور النمطية، إلا أنّهما يمتلكان أيضاً قدرة هائلة على المقاومة. كتابات نوال السعداوي نفسها مثال حي على كيف يمكن للكلمة أن تتحول إلى مشرط جراحي يكشف المستور. الرواية والمسرح والفن التشكيلي يمكن أن يُعيدوا سرد قصص النساء بطريقة تعيد لهنّ إنسانيتهن. في لبنان، أغنيات فيروز وزياد الرحباني مثلاً قدّمت صوراً مختلفة للمرأة: ككيان يحب، يحلم، يثور. الفن هنا ليس ترفاً، بل هو علاج نفسي جماعي يساعد المجتمع على مواجهة ازدواجيته. من خلال المسرح التفاعلي أو الأدب الواقعي يمكن تحويل قصص الضحايا إلى شهادات عامة تُحدث تغييراً في الرأي العام. هكذا يصبح الفن شريكاً للطب والقانون في إعادة بناء الوعي.

- العدالة الانتقالية والمساءلة — من الغرف المغلقة إلى المؤسسات العامة

العدالة الانتقالية ليست مفهوماً خاصاً بالحروب فقط، بل يمكن تطبيقه في المجتمعات التي تعيش ازدواجية الضحية/الجاني. عندما يكون الجاني والضحية من نفس المجتمع، وتكون الجريمة نتاج ثقافة أكثر منها نزوة فردية، يصبح المطلوب هو عدالة تُعيد التوازن للمجتمع كله. العدالة الانتقالية هنا تعني: الاعتراف بالجرائم، توثيقها، محاسبة المسؤولين عنها، وتقديم تعويضات معنوية ومادية للضحايا. في لبنان، الذي عاش حرباً أهلية طويلة دون محاسبة، يمكن استخدام نموذج العدالة الانتقالية لمواجهة جرائم العنف الأسري والجنسي أيضاً. الفكرة أن المجتمع يحتاج إلى مواجهة شجاعة مع ذاته: أن يعترف بأنّ ما يعتبره “أعرافاً” هو في الحقيقة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

تجارب دول مثل جنوب إفريقيا بعد نظام الفصل العنصري، أو رواندا بعد الإبادة الجماعية، تُظهر أنّ المصالحة الحقيقية لا تتم إلا بالاعتراف العلني بالجرائم. في السياق العربي، بعض الدول مثل تونس بدأت تجارب متواضعة في العدالة الانتقالية. أما لبنان، فظلّ يهرب من مواجهة تاريخه، سواء في الحرب أو في قضايا العنف الأسري. لكن منظمات المجتمع المدني لعبت دوراً في كشف المستور: حملات مثل “كفى” و”أبعاد” وثّقت حالات كثيرة ودفعت الدولة لإقرار قوانين. هذه التجارب تُثبت أنّ المساءلة ممكنة، لكن تحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية.

العدالة الانتقالية لا تكتمل إلا بإنشاء مؤسسات قادرة على الاستمرار: محاكم مختصّة بالعنف الأسري، وحدات شرطة مدرَّبة على حساسية النوع الاجتماعي، صناديق دعم نفسي ومادي للضحايا. كما يجب أن تتكامل هذه المؤسسات مع نظام تعليمي يُدرّس قيم المساواة والاعتراف بالحقوق. في لبنان، يمكن أن يكون هذا المسار صعباً في ظل الانقسام السياسي والطائفي، لكن لا بدّ من البدء. فالمجتمع الذي لا يحاسب نفسه محكوم عليه بتكرار جرائمه. العدالة ليست انتقاماً من الجناة، بل هي إعادة توازن بين الضحية والجاني، بين الحقيقة والكذب، بين الصمت والبوح.

- الخاتمة

لقد كشف نص نوال السعداوي بما لا يدع مجالاً للشك أنّ المأساة الكبرى لا تكمن في ارتكاب الأخطاء الفردية، بل في بنية المجتمع التي تحوّل الأخطاء إلى منظومة متكرّرة، وتحوّل الضحية نفسها إلى جلاد من حيث لا تدري. فمن الرجل الذي يبرّر خيانته بسلطته الذكورية ويذبح أخته باسم الشرف، إلى الأب الذي يقمع ابنته بينما يمارس ذات الانحراف الذي يخشاه، إلى المرأة التي تسهم في تكبيل أخواتها بدل تحريرهن، إلى المجتمع بأسره الذي يبيع الوهم ويعاقب الحقيقة—كلها شواهد على أن الأزمة ليست في الفرد وحده، بل في الثقافة الجماعية التي تصوغ الإنسان ليكون مشوهاً في فكره وسلوكه.

إن ما تقدّمه السعداوي هو تشريح دقيق لمرض الازدواجية: مجتمع يرفع راية الأخلاق لكنه يغرق في الفساد، يتحدّث عن العفّة بينما يعيش على الاستغلال الجنسي، يقدّس الأسرة بينما يدمّرها في الخفاء، يطالب بالوفاء بينما يبرّر الخيانة. هذه المفارقات لا تُنتج إلا جيلاً مأزوماً، فاقدًا للثقة بذاته وبالآخرين، يعيش حالة انفصام دائم بين القول والفعل. وهنا يكمن جوهر الكارثة: حين يصبح الجميع ضحايا وجناة في آن واحد، تسقط العدالة الأخلاقية، ويستحيل بناء مجتمع سليم.

وإذا نظرنا إلى لبنان والعالم العربي وجدنا أن هذه المعضلة مضاعفة: فالتقاليد المتحجرة تضافرت مع النفاق السياسي والديني لتصنع مجتمعات مشلولة، تتغنّى بالقيم بينما تنتهكها ليل نهار، وتدين الفساد بينما ترعاه، وتلعن القهر بينما تمارسه. والنتيجة أن الفرد العادي يعيش ازدواجية يومية: يلعن السياسي الفاسد ثم ينتخبه، يندد بالظلم ثم يمارسه على أضعف منه، يصرخ ضد الكذب ثم يلجأ إليه للبقاء.

إن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها هي أن التغيير الحقيقي يبدأ من مواجهة الذات، من الاعتراف بالازدواجية القاتلة في حياتنا، ومن كسر دائرة الضحية والجلاد التي نعيد إنتاجها جيلاً بعد جيل. فلا حرية بلا صدق، ولا أخلاق بلا عدالة، ولا إنسان بلا مواجهة ذاته أولاً. وما قالته السعداوي ليس مجرد صرخة نسوية أو احتجاج فردي، بل هو دعوة إلى ثورة إنسانية شاملة، ثورة تبدأ من داخل العيادة حيث يعرّي الجسد أمراضه، لتصل إلى المجتمع كله حيث تُفضح أكاذيبه، وتنفتح نافذة نحو مستقبل أقل قسوة وأكثر صدقًا.