موسم بيع المياه بدأ باكرا بسبب الشح

د. الياس ميشال الشويري

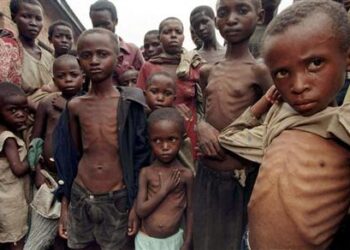

في عالمٍ يتداخل فيه العبث بالسلطة مع الاستهتار بالمجتمعات، تبدو مقولة: “السياسيون كالقردة في الغابة” أقرب إلى الواقع منها إلى المجاز. فالقردة في الغابة لا تُنتج ولا تُخطط، بل تصرخ، تتنازع، وتتنافس على الغنائم دون أي اعتبار لبنية الغابة أو مآلاتها. في لبنان، لم تعد هذه الصورة مجازًا، بل واقعًا حيًّا. إذ تحوّلت الطبقة السياسية إلى منظومة لا تسعى إلى الحكم الصالح أو الإدارة الرشيدة، بل إلى خلق الأزمات وتغذيتها لتبرير بقائها. فكلّما تفاقمت الأزمة، زادت الحاجة إلى من يدّعي أنه المنقذ، حتى لو كان هو نفسه من أشعل النار.

لقد أتقنت الأحزاب اللبنانية “فنّ صناعة الأزمات” بأساليب منهجية: من تعمّد تعطيل المؤسسات، إلى تغذية الانقسامات الطائفية، إلى الاستثمار في الجهل والولاء الزبائني، حتى صارت الأزمات موردًا سياسيًا لا طارئًا يجب تجاوزه. ومع كل أزمة جديدة، يتمّ استحضار “القردة السياسيين” لتصرخ، تزايد، وتتناحر، فيما المواطن يُدفن أكثر فأكثر في أعباء يومية تقتل فيه الأمل والغضب معًا.

هذا المقال يحاول الغوص في بنية هذه الصناعة الممنهجة للأزمات، كاشفًا آلياتها وأدواتها، ومحلّلاً الدور الذي تلعبه الطائفية، الإعلام، التدخلات الخارجية، والمواطن نفسه، في استمرار هذه الدوامة القاتلة. كما يضع أمام القارئ مشروعية السؤال: هل لبنان ضحية قدرٍ جغرافيّ وتاريخي، أم رهينة منظومة قرّرت أن تبقى ولو على حساب الوطن؟

- مفهوم صناعة الأزمات في الأنظمة المتخلخلة

تُعتبر الأزمات جزءًا طبيعيًا من الحياة السياسية في الدول الحديثة، لكنها في الدول الهشّة تصبح أداة مقصودة بحدّ ذاتها. في لبنان، تحوّلت الأزمات إلى تقنية حُكم وليس خللًا عرضيًا في الأداء السياسي. لا يتعلّق الأمر بعدم القدرة على الحل، بل بإرادة واعية لإدامة الأزمة بهدف تثبيت النفوذ والهيمنة. ويكمن جوهر “صناعة الأزمات” في السيطرة على الموارد وتوجيه الاهتمام الشعبي بعيدًا عن الفساد البنيوي. ومن خلال هذا النهج، يتم إنتاج الأزمات على نحو دوري، مع هندستها لتفادي الانفجار الكامل، لكنها تضمن بقاء الرهائن السياسيين داخل اللعبة.

غالبًا ما تُفتعل الأزمات في لبنان من خلال تعطيل متعمّد لمؤسسات الدولة، أو افتعال خلافات طائفية، أو توريط البلاد في تجاذبات إقليمية. يتعطّل انتخاب رئيس، تُمنع التعيينات القضائية، تُجمد الموازنات، وتتكرر الانهيارات المالية، دون أن يُقدَّم أيُّ مسؤول للمحاسبة. بهذا الشكل، تتراكم الأزمات وتُصبح جزءًا من المشهد السياسي الطبيعي. وهي بذلك تُستخدم كأدوات فعالة لحماية المصالح الطائفية والمناطقية، وتخدير الشارع بقوة “الخطر الأكبر” الذي يُغني عن التفكير بالمحاسبة.

أصبحت الأزمات في لبنان وسيلة لتحديد الأولويات الوطنية وفق مصالح المتنفذين. فحين تشتد أزمة الكهرباء، تُنسى أزمة القضاء. وحين تقع أزمة الدولار، تتراجع المطالبة بالتدقيق الجنائي. إنها لعبة تبادلية تُبقي المواطن غارقًا في يومياته، وتهرّب الطبقة السياسية من أي مساءلة أو مشروع إصلاحي جدي. لهذا السبب، لا يمكن قراءة الأزمات اللبنانية كمجرد فوضى إدارية، بل كمنهج معقّد ومقصود هدفه الأول بقاء النظام السياسي كما هو، وتعطيل إمكانيات الإصلاح الجذري.

- الطائفية السياسية كأرض خصبة للأزمات

الطائفية السياسية في لبنان ليست مجرد هوية جماعية بل نظام فعلي لتوزيع السلطة. وقد أتقنت الأحزاب اللبنانية، منذ الاستقلال، استثمار هذه الطائفية لصناعة الأزمات وتفادي الحلول. فكل قضية تُفسَّر من منظور طائفي: تعيين موظف يتحوّل إلى أزمة تمثيل طائفي، مشروع قانون يُقرأ كتهديد لـ”خصوصية المكوّنات”، وحتى القضايا المعيشية تُحوَّر لتخدم التوازن الطائفي. هذا التسييس الطائفي يُجهض إمكانيات الحل، ويحوّل النقاش العام إلى معركة بين مكونات بدل أن يكون صراعًا بين فساد وشفافية.

حين تقع أي أزمة في لبنان، يبدأ التجييش الطائفي على الفور. في أزمة انفجار المرفأ، على سبيل المثال، سارع السياسيون إلى تحويل التحقيق إلى نزاع طائفي بدل اعتباره كارثة وطنية. وفي ملفات الكهرباء أو التعليم أو الصحة، تُستخدم الطائفية لحماية المحاصصة، ومنع أي مشروع وطني موحّد. وبدل أن تكون الأزمة دافعًا للوحدة، تصبح فرصة لتثبيت الانقسام، وتأكيد فكرة أن لا خلاص إلا بـ”زعيم الطائفة“، لا الدولة.

النتيجة الحتمية لهذا النمط هي استدامة الانهيار، حيث يتحوّل المواطن من فردٍ له حقوق إلى تابعٍ يحتاج حماية طائفته للبقاء. ويتم بذلك تقزيم طموحات الناس إلى خدمات بسيطة تقدمها الأحزاب مقابل الولاء. ويصبح الإصلاح الحقيقي تهديدًا مباشرًا لمنظومة تحكمها الطوائف كإقطاعيات متداخلة. ولهذا فإن الطائفية السياسية ليست فقط عقبة أمام الحلول، بل هي أداة لتوليد الأزمات من العدم، وإدارتها على نحو لا يسمح بانفجارها الكامل ولا يسمح بحلها الجذري.

- الاعلام كأداة لتضليل الرأي العام وتكريس الأزمات

يلعب الإعلام في لبنان دورًا محوريًا في تكريس الأزمات بدل فضحها. معظم وسائل الإعلام الكبرى خاضعة لنفوذ سياسي أو مالي مباشر، ما يجعلها أداة لتوجيه الرأي العام حسب أجندات المموّلين. عند كل أزمة، تُستخدم هذه الوسائل لنقل النقاش إلى مناطق مزيّفة: التركيز على شكليات، تعميم الاتهامات، شيطنة المعارضة، أو تحويل الضحية إلى متهم. ولا تُطرح الأزمات في عمقها البنيوي بل كأحداث عابرة أو مؤامرات خارجية.

الإعلام اللبناني يُعيد إنتاج الخطاب الطائفي والزبائني الذي تستند إليه السلطة. ففي التغطيات الإخبارية، كثيرًا ما تُبث تصريحات الزعماء دون أي نقد أو تحليل، وتُعتمد “التوازنات الطائفية” في الضيوف والمواقف، ما يُكرّس الانقسام بدل تجاوزه. ومع انتشار منصات التواصل، اتّسعت دائرة التضليل لتشمل جمهورًا أوسع، وغُيّب الوعي النقدي لصالح الرواية الشعبوية التي تبرر سلوك الطبقة الحاكمة، وتخوّف الناس من أي تغيير جذري.

الخطورة الكبرى تكمن في أن الإعلام، بدل أن يكون مرآة الأزمة، تحوّل إلى شريك فعلي في صناعتها. وقد شهدنا خلال انتفاضة 17 تشرين كيف تمّ تشويه صورة الحراك الشعبي وتحريف مطالبه، وتحويل الاحتجاجات إلى فوضى تُخيف الناس. وبذلك، يصبح الإعلام جزءًا من ماكينة الأزمات، لا من أدوات الحل، ويفقد دوره الأساسي كسلطة رابعة تحاسب وتراقب، ويكتفي بدور الناقل لما يريده الزعماء أن يُقال.

- المواطن اللبناني كرهينة في دائرة الأزمات

لم يعد المواطن اللبناني طرفًا محايدًا في الأزمات، بل صار رهينة فيها. مع تكرار الانهيارات، تراجعت قدرة الناس على التفكير السياسي الحر، وحلّ محلها الخوف من المجهول والرغبة في النجاة. يعيش اللبناني يوميًا في صراع نفسي مرير: كيف يؤمّن دواءه، كهرباءه، ماءه، قسط أولاده، وأساسيات الحياة. وبهذا الشكل، لم يعد يمتلك الطاقة لمساءلة السلطة أو الضغط من أجل إصلاح شامل، بل بات يبحث عن حلول آنية، ولو كانت على حساب كرامته أو مستقبله.

تُوظَّف هذه الحالة النفسية من قبل السلطة بطريقة منهجية. فحين يشعر المواطن أن الدولة غائبة، يبحث عن بديل: الحزب، الزعيم، المرجع الديني أو المساعدات. وبهذا، تعود الأحزاب لتقدّم نفسها كمنقذ رغم أنها أصل المشكلة. تُوزَّع المساعدات على المحازبين، وتُربط الخدمات بالولاء، ويُعاد إنتاج منطق الزبائنية من جديد. وهكذا، يُعاد تدوير الأزمة لتنتج دورة فساد جديدة، يكون المواطن جزءًا منها لا بفعل الخيانة بل بدافع البقاء.

إن الخروج من هذه الحلقة لا يتطلب فقط إصلاحًا سياسيًا أو اقتصاديًا، بل تغييرًا في البنية النفسية للمواطن اللبناني. يجب إعادة بناء الثقة بالعمل الجماعي، بالمؤسسات، بالقانون، وبفكرة الوطن ككلّ جامع لا كأرزاق موزعة. وهذا مسار طويل وشاق، لكنه ممكن إذا اقترن بوعي شعبي حقيقي، واستقلالية في التفكير، وشجاعة في المواجهة. فالأزمات لا تُحل فقط بالسياسات، بل أيضًا باستعادة الناس لكرامتهم ودورهم كمواطنين لا كأتباع.

- الزبائنية السياسية كحاضنة لدوامة الأزمات

تُعدّ الزبائنية السياسية إحدى الأدوات الأكثر فعالية في ترسيخ حكم الأحزاب في لبنان. تقوم هذه الظاهرة على تبادل الولاء بالخدمات، حيث لا يُنظر إلى المواطن كصاحب حق بل كحالة يجب تدجينها. وبدل بناء مؤسسات تؤمّن الحقوق للجميع، تُستخدم موارد الدولة لشراء الولاءات، وتوزَّع المراكز والوظائف والمساعدات بحسب الانتماء الحزبي أو الطائفي. ومع الوقت، تتحول الدولة إلى شبكة من المنافع الخاصة، ويُصبح الإصلاح تهديدًا لمنظومة متشابكة من المستفيدين.

هذه الشبكة الزبائنية تُعيد إنتاج الأزمات بشكل مستمر. فعند كل استحقاق، يتمّ تعطيل المؤسسات لحين تقاسم الغنائم. وتتوقف التعيينات في الدولة بانتظار “الاتفاق السياسي“، وتتجمّد القوانين ما لم تُلبِّ شروط القوى النافذة. وهكذا، تصبح المصلحة العامة معطّلة لصالح حسابات صغيرة، ويُدار الحكم بمنطق السوق لا القانون. أما الشعب، فيُختزل إلى جمهور يُستنهض عند الحاجة الانتخابية أو لحظة الخطر الطائفي، ثم يُعاد تهميشه.

إنّ خطورة الزبائنية تكمن في أنها تدمّر قيم المواطنة وتُكرّس فكرة أن الدولة لا تعمل إلا بالعلاقات. المواطن الذي يُضطر إلى استجداء زعيمه لتأمين دواء أو وظيفة أو تعليم، لن يؤمن بإمكانية إصلاح الدولة أو مساءلة السلطة. وهكذا، تتحول الزبائنية إلى دائرة مغلقة: تَخلق الأزمات، وتُقدّم نفسها كحلّ، ثم تُعيد إنتاج الأزمة مجددًا. ولا يمكن كسر هذه الحلقة دون بناء عقد اجتماعي جديد، يُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة على أسس العدالة والحق، لا الولاء والخدمة.

- “الثورة المضادة” وإجهاض التغيير

منذ انتفاضة 17 تشرين الأول 2019، ظهر في لبنان وعي شعبي جديد يرفض الطائفية والفساد. لكن السلطة السياسية لم تقف مكتوفة اليدين، بل شنّت ما يمكن تسميته بـ”ثورة مضادة” ناعمة وظيفتها إجهاض التغيير. بدأ ذلك من خلال شيطنة الحراك، واتهامه بالتمويل الخارجي، والتشكيك في دوافعه، ثم عبر إدخال المندسين وتخريب الساحات، وتفريغ الشارع من زخمه السياسي الحقيقي. وهكذا، حُوّلت الثورة من حركة مطلبية جامعة إلى حالة مشتّتة يُسهل اختراقها وتشويهها.

الثورة المضادة استغلّت أيضًا الأزمات الاقتصادية المتراكمة لإرباك الناس. فمع تفاقم الانهيار المالي، باتت هموم الناس معيشية بالكامل: الدولار، المحروقات، الأدوية، الكهرباء، والمياه. وتمّ بذلك سحب الاهتمام من المطالب السياسية الكبرى، وجرّ الناس نحو النجاة الفردية. الأحزاب قدّمت نفسها من جديد كملاذ، وأعادت الإمساك بالشارع عبر تقديم المساعدات الغذائية والمالية، في وقت فُرّغ فيه الحراك من قدرته على تقديم بديل تنظيمي فعّال.

أدّت الثورة المضادة أيضًا إلى إحباط واسع في نفوس الشباب، ما دفع الكثيرين إلى الهجرة أو الانكفاء. كما ساهمت بتفتيت الحراك إلى مجموعات صغيرة، كل منها يسلك اتجاهًا خاصًا، ما أضعف قدرته على فرض التغيير في الاستحقاقات الانتخابية. وبدل أن تتحول الثورة إلى مشروع مستدام لبناء دولة حديثة، أُغرقت في تفاصيل إعلامية وانقسامات داخلية. غير أن بذور الوعي التي زُرعت لا تموت، بل تبقى كامنة حتى تنضج الظروف الموضوعية لتفجيرها من جديد.

- تحالف المصالح بين الداخل والخارج

لبنان ليس جزيرة معزولة، بل عقدة إقليمية ودولية تتقاطع فيها مصالح قوى خارجية. وهذا الواقع جعل من أزماته مجالًا مفتوحًا للتدخلات، ووسيلة ضغط متبادلة بين المحاور. وقد أتقنت الأحزاب اللبنانية توظيف هذا التداخل لابتزاز الداخل والخارج معًا. فعند كل أزمة، يتم استدعاء العواصم الكبرى كأنها الوصي الطبيعي على الحل، ويُستخدم النفوذ الخارجي لتبرير التعطيل أو فرض الشروط.

هذا التحالف غير المعلن بين الداخل والخارج يجعل الحلول رهينة التسويات الإقليمية، لا التوافق الوطني. فأزمة الرئاسة، مثلًا، لا تُحل داخل البرلمان بل في انتظار توافق باريس وطهران أو واشنطن والرياض. والتجاذب على التعيينات أو الموازنات يُربط دومًا بالضوء الأخضر الدولي. بهذا الشكل، تُصنع الأزمات لتُستخدم كورقة تفاوض، وليس لحلّها. ويبقى اللبنانيون معلّقين في انتظار اتفاق لم يُولد بعد.

والأخطر أن هذا النموذج يخلق طبقة سياسية تعتمد على الخارج لضمان بقائها. فبدل أن تستمد شرعيتها من الناس، تستمدها من مواقف السفارات أو الصمت الإقليمي. وهكذا تُفرغ الديمقراطية من مضمونها، وتتحول الأزمات إلى صفقات فوق رؤوس المواطنين. وما لم يستعد اللبنانيون زمام المبادرة الداخلية، ويبنوا قوة ضغط وطنية مستقلة، فستبقى البلاد عالقة بين صراع المحاور، وعاجزة عن صناعة قرارها الخاص.

- تعطيل المؤسسات كاستراتيجية دائمة

من مظاهر صناعة الأزمات في لبنان، تعطيل عمل المؤسسات الدستورية بشكل متعمّد. لا يمر عام إلا ويعيش لبنان فراغًا: فراغ رئاسي، حكومي، أو حتى نيابي. هذا التعطيل لا يأتي من قصور النظام فقط، بل من استثمار سياسي يُراهن على الوقت لفرض الشروط. فعند غياب رئيس، يُدار البلد بفراغ قاتل، وتُستخدم المؤسسات كأدوات تفاوض لا كأجهزة تنفيذية. وبدل أن تكون الدولة قوية بقوانينها، تُخضع المؤسسات لموازين القوة الحزبية.

يتكرّر المشهد نفسه في مجلس الوزراء، حيث تُعطَّل الاجتماعات بذرائع طائفية أو مناطقية. ويُجمَّد القضاء حين يقترب من مراكز النفوذ، وتُمنع التشكيلات القضائية بحجة التوازنات. هكذا يُعطَّل العدل باسم السياسة، ويُفكك القانون لصالح الأهواء. وهذا النمط ليس عرضيًا، بل جزء من آلية اشتغال النظام اللبناني الذي يسمح لقوة واحدة أن تُعطِّل الدولة برمّتها خدمةً لمصالحها.

النتيجة أن الدولة تتحوّل إلى هيكل هشّ غير قادر على اتخاذ القرار أو حماية الناس. وتُصبح الكفاءة والمؤهلات أمرًا ثانويًا أمام منطق الولاء، ويتعطل التخطيط والاستثمار والتنمية. وهذا الانهيار المؤسسي ليس سوى الأرضية التي تنبت فيها كل الأزمات. فمن دون مؤسسات مستقرة وفعالة، لا قانون يُطبق، ولا إصلاح يُنجز، ولا عدالة تُحقق. ولذا، فإن استعادة الدولة تبدأ من إعادة الاعتبار للمؤسسات، وقطع الطريق على منطق التعطيل الدائم.

- الاستثمار في الجهل والتجهيل

من أبرز أسباب استمرار الأزمات في لبنان هو الاستثمار العميق في الجهل والتجهيل. فالنظام السياسي لا يسعى إلى تثقيف المواطن بل إلى تحويله إلى تابع لا يطرح أسئلة. المناهج التربوية فقيرة، التعليم الرسمي منهار، وتُترك الأجيال فريسة للجهل الطائفي والخرافة السياسية. ولا يُعطى التاريخ الحقيقي للأزمات، بل تُقدَّم روايات مشوّهة تبرّر ما جرى وتُجمل صورة الزعماء.

الإعلام أيضًا شريك في هذا المشروع. فبدل أن يُنير العقول، يعيد إنتاج السطحيات والاصطفافات المذهبية. ويتم تسطيح القضايا الوطنية المعقّدة، وتحويلها إلى صراخ وانفعال. أما النخبة الثقافية، فغالبًا ما تنكفئ أو تُهمّش، ما يترك الساحة لعصابات الخطاب التحريضي والديماغوجي. وكل ذلك يعزز مناعة السلطة ضد المساءلة، ويُحبط أي محاولة للتغيير.

من دون وعي جماعي حقيقي، لا يمكن بناء مجتمع مقاوم للأزمات. فالمواطن الواعي يُحاسب، ويطالب، ويرفض الذل. أما المواطن الجاهل، فيُصفق لجلاده، ويُعيد انتخاب من أذلّه. ولهذا فإن الاستثمار في الجهل ليس مجرد خلل، بل هو ركيزة في صناعة الأزمات. والخلاص لا يبدأ إلا حين نُطلق مشروعًا ثقافيًا واسعًا لإعادة تثقيف المجتمع، وتحويل المواطن من تابع إلى مشارك في القرار.

- نحو كسر الحلقة الجهنمية

كسر الحلقة الجهنمية للأزمات في لبنان يبدأ أولًا من الاعتراف بأن النظام السياسي الحالي لم يعد يصلح. لا يمكن الاستمرار في نظام طائفي يشرعن الفساد، ويُكافئ الفاشلين، ويُعطّل كل آليات الرقابة. المطلوب هو تغيير جذري يبدأ بعقد اجتماعي جديد، يُؤسس لدولة مدنية عادلة، لا محميات طائفية متناحرة. هذه الخطوة تحتاج إلى شجاعة سياسية من النخب الجديدة، ودعم شعبي واسع لا يساوم على الحق.

كما أن الحل يتطلب إعادة بناء المؤسسات على أسس الكفاءة لا المحاصصة. يجب تحرير القضاء، وتنظيم الإدارة، وإطلاق المشاريع التنموية بعيدًا عن الحسابات الضيقة. وهذا لا يتحقق إلا عبر انتخابات نزيهة، وتغيير جذري في قانون الانتخاب، يسمح بتمثيل حقيقي للناس لا للزعماء. ويجب إعلاء مبدأ المحاسبة، وملاحقة كل من نهب البلاد، واستعادتها من براثن التبعية والفساد.

وأخيرًا، لا بد من إشعال شرارة الوعي من جديد، عبر التعليم والإعلام والفن والثقافة. فالتغيير لا يأتي فقط من القوانين، بل من الوعي الشعبي العميق. لا يجب أن نبقى في غابة يحكمها “القرود“، بل نبني وطنًا يحكمه الإنسان. فالشعب الذي يصنع وعيه، قادر على كسر كل حلقات الفساد، وفتح أفق جديد من الأمل والعمل والتغيير.

- الخاتمة

إنّ لبنان ليس دولة تنهار وحسب، بل دولة تُنهك بوعيٍ وقصد. فالأزمات التي تعصف به ليست زلازل طبيعية، بل مشاريع مُعلّبة تُصنع في مطابخ السلطة، وتُدار بعناية، وتُسَوّق على أنها “قدرٌ لا مفرّ منه“. وكلّما تأقلم الشعب مع أزمة، صُنِعت له أخرى، وكلّما طالب بالحل، رُفع في وجهه فزّاعة الحرب أو الفوضى أو الطائفة. وهذا ليس جهلًا من الطبقة السياسية، بل مهارة في البقاء وسط الرماد.

لكنّ ما يصحّ في الغابة لا يجب أن يصحّ في الوطن. فالقرود حين تعبث بالشجر لا تُحاسب، لأنها لا تفهم معنى الدولة، أما السياسيون فهم يُحاكمون لأنهم يعرفون، ويخططون، ويكذبون. آن للبناني أن يرفض أن يكون مجرد مشاهد في مسرح الغابة، وأن يخلع عن نفسه ثوب “الناجي الفردي” ليصبح مواطنًا فاعلًا، يُطالب، يُحاكم، ويشارك في صناعة البديل.

لبنان لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى وعي، وعيٌ يحوّل الخوف إلى قوّة، والإحباط إلى فعل، ويكسر المعادلة القاتلة التي تجعل من الأزمات شرًا لا بد منه. فلا خلاص في البقاء داخل القفص، حتى لو امتلأ بالموز، بل في كسر الأقفاص وبناء وطنٍ تُحكمه دولة لا “قرود” متمرّسة في تدميره.