الحاجة الى الحمار جعلت الاسود تسير خلفه

د. الياس ميشال الشويري

في أرضٍ بعيدة، حيث السهول ممتدة بلا نهاية والغابات تحرسها أشجارٌ شاهقة، عاشت الأسود طويلًا كملوكٍ للبراري. كانت تصطاد فرائسها بمهارة، لكن مع مرور الوقت، ومع ندرة الفرائس وسهولة هروبها، بدأ الصيد يتحوّل من متعةٍ إلى عناءٍ مرهق يستهلك قواها. اجتمعت الأسود يومًا على صخرةٍ عالية، وقال أحدها وقد ظهرت آثار التعب في عينيه: “لقد تعبنا من مطاردة الفرائس، إنها تركض وتناور وتُنهك قوانا. ألا يوجد حلّ يجعل الطعام قريبًا منّا، بدلاً من أن نطارده في كل مكان؟”

وبينما هي في تفكيرها، وقع نظرها على قطيعٍ من الحمير يسير في الوادي. كانت الحمير تعيش في جماعاتٍ كثيرة، قليلة الحيلة، كثيرة المخاوف. وبينها كان هناك حمارٌ ضعيف البنية، تائه النظرات، انفصل عن قطيعه يومًا فوقع في قبضة الأسود. التفّت الأسود حوله تستعد لافتراسه، لكن أحدها صرخ: “تمهّلوا! لِمَ نأكله اليوم ونحن نستطيع أن نجعله وليمتنا الدائمة؟”

تعجبت باقي الأسود من الفكرة، فسألته: “كيف يكون ذلك؟”

فقال الأسد العجوز: “سنُبقيه حيًّا، نرعاه ونُطعمه حتى يصبح مدينًا لنا بولائه. ثم نُعيده إلى قطيعه لا كحمارٍ عادي، بل كزعيمٍ مدعومٍ منّا. ستهاب الحمير سطوته لأنها تعرف أنه مسنودٌ من ملك الغابة، وسنضمن نحن طعامنا دون أن نُجهد أنفسنا في الصيد، فهو سيُقدِّم لنا من يخالفه من بني جنسه قرابين عند زيارتنا.”

وافق الجميع على الخطة، وبدأت مرحلة “تربية الحمار”. أطعمته الأسود من بقايا صيدها، دلّلته، جعلته يظن أنه واحدٌ منها. بدأ الحمار يشعر بعظمةٍ لم يعهدها في حياته، وصار يعتقد أنه مختلفٌ عن باقي القطيع. وحينما اشتدّ ولاؤه، عادت الأسود به إلى قومه.

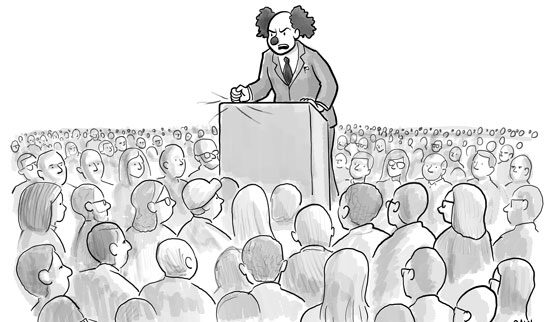

دخل الحمار على قطيعه مزهوًا بنفسه، يرافقه زئير الأسود في الأفق. ارتعبت الحمير من المشهد، فظنّت أن هذا الحمار ليس كغيره، بل أصبح ممثّلًا لهيبة الغابة وقوتها. رفعت رؤوسها له احترامًا، وتهافتت على طاعته. أعلن نفسه زعيمًا عليها، وقال: “أنا من اليوم سيدكم، وأي حمارٍ يتجرأ على عصياني فسوف يكون طعامًا للأسود.”

ارتجف القطيع كله، ومن يومها صار الولاء للحمار الزعيم طاعةً إجبارية. وكلما برز صوت معترض، كان الحمار يُسلّمه للأسود في زيارته المقبلة. وهكذا ارتاحت الأسود من عناء الصيد، فقد صار الطعام يُقدَّم إليها طازجًا بلا مجهود.

لكن الحمار، رغم مكانته الجديدة، ظلّ يعاني من ازدواجيةٍ غريبة: بين قومه كان أسدًا مُهابًا، يضرب بقدمه الأرض فيرتجفون. أما أمام الأسود، فكان مجرد حمارٍ خانع، ينتظر إشارةً منها ليعرف مصيره.

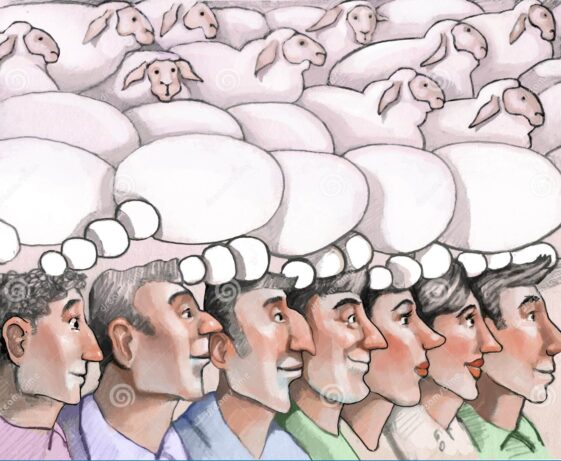

وهكذا عاشت الحمير تحت حكم “الزعيم الحمار”، الذي لم يكن يومًا أسدًا بحق، بل مجرد دميةٍ بين براثن الأسود. والأسود، بدورها، عاشت مطمئنةً لأنها ابتكرت وسيلةً للهيمنة بأقل ثمن: زرع “أسدٍ كاذب” داخل القطيع.

وبقيت الحقيقة المرة تتردّد في أرجاء الوادي: الحمار كان أسدًا بين الحمير، لكنه بقي حمارًا بين الأسود…!

الحكاية التي تتحدّث عن أسود أنهكها الصيد، فتبنّت حمارًا وأعادته إلى قطيعه زعيمًا يطعمها معارضيه، ليست مجرد طرفة رمزية؛ إنها معملٌ مصغّر لفهم توازنات القوة في كثير من مجتمعات العالم الثالث، حيث تتقاطع الهيمنة الخارجية مع قابليةٍ داخلية لإنتاج “زعيم” يَظهر أسدًا بين شعبه وحمارًا أمام رعاته. في هذه الحكاية، نرى دائرة مكتملة: قوة مفترسة تبحث عن “تكاليف أقل” للهيمنة، نخبة محليّة تتغذّى على الشرعية المصطنعة والخوف، جمهورٌ أُنهِك بالفوضى والتهديد فيتمسّك بأي استقرارٍ ولو كان زائفًا، واقتصاد ريعي يضمن تدفّق الطاعة مقابل فتات الريع. يتضاعف أثر هذه الدائرة حين تتوافر أدوات الدعاية، وأجهزة قمعٍ تتقن التوقيت، ونخبٌ ثقافية واقتصادية تستثمر في تعظيم صورة الزعيم الدمية وتسوّق خطاب “الأمن مقابل الحرية“. وفي المقابل، لا تتولّد المناعة الجماعية إلا حين تتقاطع المعرفة مع التنظيم ومع اقتصادٍ أقل ريعية وأكثر إنتاجية، فتتراجع كلفة قول “لا” أمام كلفة البقاء في القطيع. هذا البحث يقرأ الحكاية كمنهجٍ تحليلي، ويُسقط عناصرها على بيئاتٍ في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، ويقترح مسارات للخروج من حلقة “الأسد-الحمار” عبر إعادة بناء العقد الاجتماعي، وتحصين المجال العام، وخلق بدائل مادية للولاءات الزبائنية.

1. الحكاية كمرآة للهيمنة المركّبة

الحكاية تبدأ من الاقتصاد السياسي للهيمنة: الأسود أنهكها الصيد، أي أن كلفة السيطرة المباشرة ارتفعت، فبحثت عن وكيلٍ محلي يُمسك القطيع من الداخل، يوفّر الأمن الغذائي للمتربّص الخارجي ويخفّض كلفة السيطرة. في بيئات العالم الثالث، يرتفع ثمن الاحتلال المباشر أو التدخّل الفجّ، فتُبتكَر صيغ الوكالة: زعيمٌ يحكم باسم “الاستقرار”، يردع المعارضين، يقدّمهم قرابين عند اللزوم، ويضمن استمرار تدفّق الموارد والامتيازات. هذا المنطق يفترض قابلية بنيوية: تفكّكٌ مؤسسي يجعل الدولة مجرّد واجهة، اقتصادٌ ريعي يربط القوت بالولاء، إعلامٌ يصنع سردية “العدو الداخلي” لتبرير القمع، وطبقات وسطى مرعوبة من الانهيار تتعلّق بأي يدٍ توحي بالحماية. يلتقي الداخل والخارج على قاسمٍ مشترك: خفض الكلفة ورفع العائد؛ الخارج يريد موارد ونفوذًا من دون صداعٍ سياسي، والداخل يريد دوام السلطة من دون مساءلة. هكذا يُصنع “الأسد” إعلاميًا ليبدو مُخلّصًا، ويُختزل الوطن في شخصه، وتُحوَّل مؤسسات الدولة إلى ملحقٍ بشخص الزعيم. في هذا السياق، لا تُفهم شرعية الحكم بوصفها تفويضًا مشروطًا بالمساءلة، بل بوصفها تفويضًا مُطلقًا “لتأمين القطيع” مهما يكن الثمن، ما دامت الأسود راضية والغنيمة تتدفّق. وفي العمق، يتحوّل المجتمع إلى موردٍ لإدامة معادلة القوة، لا إلى شريكٍ في القرار، ويُعاد تعريف الوطنية باعتبارها طاعةً للزعيم لا التزامًا بالدستور.

ليست الهيمنة الممكنة بلا مصنعٍ للخوف، إذ تُعاد صياغة المخاطر على هيئة سردياتٍ دائمة: فوضى قادمة إن سقط الزعيم، “خونة” ينهشون القطيع إن ضعفت الهيبة، مؤامرات خارجية تتربّص من كل حدبٍ وصوب. في العالم الثالث، يسير هذا المصنع بالتوازي مع خصخصة العنف: ميليشيات موازية، أو أجهزة أمنية تُفلت من المساءلة، أو تحالفات بين السلطة ورجال أعمال يموّلون شبكات ترهيبٍ ناعمة وخشنة. تتغذّى صناعة الخوف على حوادث حقيقية ومفتعلة، وعلى تضخيم أخطاء المعارضين وصهرهم في “عدوٍ داخلي” مبهم، وعلى خلط المطالب الاجتماعية بمشاريع “هدّامة” لشيطنة أي نقد. وتتّسع دوائر الولاء عبر “امتيازاتٍ قابلة للسحب“: وظيفة، رخصة، إعفاء، عقد توريد، بطاقة تمويل، فتغدو الحياة اليومية رهينة توقيع موظفٍ أمني أو زبون سياسي. بهذا، لا يقف المواطن أمام سلطةٍ عامة تحكمه بالقانون، بل أمام شبكة مصالحٍ تتحكم بممرات الهواء، وتستطيع تحويل مخالفٍ واحد إلى عبرة. في ظل ذلك، تتحوّل السياسة إلى إدارة للخوف والندرة، ويُعاد تعريف النجاح العام بقدر ما يسكّن الألم لا بقدر ما يبني الحق، وتغدو الانتخابات طقس إضفاء شرعية على رهبةٍ متراكمة لا على عقدٍ اجتماعي متفاوض عليه. وحين يتماهى الناس مع الخوف، يتوهّمون أن إسكات الضحية يُعيد النظام، وأن التضحية بواحد تحفظ الجميع، فيما هم يجرّبون طعم “الأمان” المؤجّل الذي لا يأتي.

في الحكاية، عاد الحمار إلى قطيعه مدعومًا من الأسود، فهابته الحمير وعظّمته. هذا هو “تبادل الأدوار” بين القوة ورمزها: القوة تمنح الرمز هالة، والرمز يعيد إنتاج القوة جماهيريًا. في العالم الثالث، تتشكّل هذه الهالة عبر ثلاث قنوات متشابكة: إغاثة إدارة الأزمة التي تُقدَّم كمنّةٍ شخصية من الزعيم لا كحقٍ مؤسسي، إنجازاتٍ شكلية تُكثّف في خطابٍ بصريٍّ صاخب، ورعايةٍ انتقائية تُحوِّل المساعدة إلى ولاء. تتدخّل الثقافة السياسية لتكريس “أبوية” الزعيم: يتحدّث باسم التاريخ والدين والقيم، ويحوّل النقد إليه إلى اعتداءٍ على الهوية. وتتواطأ شبكات من المثقفين والإعلاميين ورجال الدين في صناعة الإطار الأخلاقي لتفويضٍ لا يُسأل. حينها، يصبح “الأسد بين الحمير” واقعًا نفسيًا قبل أن يكون سياسيًا؛ فالمواطن الذي أُفقِر تُحاصر خياله حدود الحاجات الفورية، والمثقف المراق يُساوم كي يبقى في الهواء، والموظف المرهون يخشى أن يخسر فتات الأمان. وفي هذه البيئة، تتوارى الأسئلة الكبرى: كيف تُدار الموارد؟ من يراقب العقد؟ أين تقف حدود السلطة؟ لتسود أسئلةٍ صغرى تُديم الطاعة: كيف أحصل على خدمة؟ كيف أحمي رزقي؟ كيف أتجنّب الاصطدام؟ وبقدر ما تتّسع هذه الذهنية، يتعزّز “الأسد” ويزداد “حمارًا” أمام رعاته، لأن ثمن تمرّده على الخارج أعلى من ثمن قمعه للداخل، فتترسّخ الوكالة ويغيب الاستقلال.

2. هندسة الزعيم الدُمية في بنية الدولة والاقتصاد

في كثير من بلدان العالم الثالث، تتآكل الدولة من الداخل فتتحوّل إلى واجهةٍ إدارية تخدم شبكات النفوذ، وتكون القوانين مرنةً حيث ينبغي الصرامة، وجامدةً حيث ينبغي المرونة. في هذه البيئة يزدهر الاقتصاد الريعي: موارد طبيعية تُدار على نحوٍ زبائني، قروض ومساعدات مشروطة، احتكارات محلية تحرسها السلطة، ضرائب غير عادلة تُثقِل القاعدة وتُخفِّف عن القمة. الريع هنا ليس دخلًا فقط، بل طريقة حكم: مكافأة الولاء، معاقبة العصيان، إغراء الجماعات بمنفعةٍ جزئية كي لا تطلب منفعةً عامة. يُسند ذلك نظامٌ مصرفي وتجاري يتهرّب من الشفافية، وتُسندُه بيئة قانونية تسمح بالتكيّف حسب الحليف أو الخصم. يصبح الزعيم وسيطًا لا حاكمًا: يفتح الصنبور على جماعته ويغلقه على خصومه، يوزّع الأذونات والامتيازات كرمًا شخصيًا، ويحوّل السياسات العامة إلى “وسائل إقناع”. وبقدر ما تتوسّع شبكة الوساطة، تتقلّص الدولة كمرجعٍ محايد. هكذا تُستلب السياسة من ساحتها المؤسسية إلى مجالس الزعيم، ويتحوّل البرلمان إلى مسرحٍ لإدارة التوازنات لا منصةٍ للتشريع والرقابة، ويغدو القضاء قنطرة عبورٍ لا ميزان عدل. وكلما زادت هشاشة المالية العامة، زادت قابلية النظام للابتزاز الخارجي، فتستكمل دائرة “الأسد بين الحمير، والحمار بين الأسود“.

لا يكفي المال والعنف لصناعة زعيمٍ دمية؛ نحتاج مدرسةً تعيد كتابة الطاعة كفضيلة، وإعلامًا يعيد صياغة الحقائق كسرديات، وذاكرة جماعية تُنتقى منها الصفحات المريحة وتُمحى الصفحات الحرجة. في العالم الثالث، تتعاقد السلطة مع صناعة الترفيه والدعاية لتطبيع الاستثناء: يظهر الزعيم كقائدٍ قدري، كمنقذٍ وحيد، كخبيرٍ في كل شيء. تُجرى المناظرات في ملاعب مشحونة، وتُعرض أخبار المعارضين كحوادث أمنية، وتُختزل القضايا المعقّدة في ثنائياتٍ مانويّة: مع الزعيم أو ضد الوطن. على الضفة الأخرى، تُختصر المناهج التعليمية في “نجاحٍ فردي” معزول عن الشأن العام، فينشأ جيلٌ ماهر مهنيًا لكنه أعزل مدنيًا، يرى السياسة “قذرة” والعمل العام “مضيعة وقت“، فينسحب من المجال العام تاركًا الساحة لاقتصاد الولاء. الذاكرة الجماعية تُفصّل على مقاس السلطة: تُستعاد لحظات الخوف لتبرير القبضة، وتُنسى لحظات التضامن التي أثبتت إمكانية العيش بلا وصاية. وحين يحدث انهيار اقتصادي أو صدمة أمنية، يُعاد تدوير الذاكرة لتقول: “لولا الزعيم لكُنّا أسوأ”، لتصبح الكارثة دليلًا على الحاجة لا على الفشل. هنا، تُترجم الحكاية حرفيًا: الزعيم الذي يتقن لغة الأسود يقنع القطيع بأن الزيارة القادمة قضاءٌ وقدر، وأن تقديم “المشاكسين” قربانًا هو ثمن السلامة.

لا تعمل النُظم في فراغ؛ العالم الثالث محمولٌ على خرائط نفوذٍ متقاطعة: شركات عابرة للحدود، قوى إقليمية، مؤسسات مالية دولية، أسواق ديون، قواعد عسكرية، ممرات طاقة، حروب وكالة. في هذه الشبكة، يُقاس الزعيم بقدرته على تسهيل المصالح لا بقدرته على بناء المواطنة. كلما زاد تعرّض الدولة لالتزاماتٍ أمنية أو دَينية أو تجارية غير متكافئة، ازدادت حاجتها إلى وسيطٍ محلّي “موثوق” لدى الخارج، فتغدو استمراريته أولويةً على إصلاحه، ويصبح أي تغييرٍ داخلي تهديدًا لسلاسل الإمداد أو الاتفاقات الأمنية. يعاد تدوير الزعيم ولو خسر شرعيته الاجتماعية، طالما أنّه يؤدي “وظيفته” في الشبكة الأوسع. وتزداد خطورة المعادلة حين تُستخدم قضايا الهوية كأوراق تفاوضٍ خارجية: تُستثار العصبيات لتثبيت الداخل، وتُدار الحدود باعتبارها صمّام تهدئة أو تصعيد. بهذا المعنى، فإن “حمارًا بين الأسود” ليست إهانة شخصية بقدر ما هي توصيفٌ لوضعية: زعيمٌ لا يستطيع أن يقول “لا” حيث ينبغي، ولا يريد أن يقول “نعم” لشعبه إلا حين تتوافق مع سقف الرعاة. والحل لا يكون بقطيعةٍ عمياء مع العالم، بل بإعادة تموضعٍ تفاوضي تُبنى فيه قدرةٌ داخلية تقلّل قابلية الابتزاز، وتُصاغ سياسة خارجية متعددة المحاور تُدخل المجتمع لاعبًا لا متلقيًا.

3. ديناميات المجتمع — من القطيع إلى الجمهور

جوهر الخروج من الاستعارة هو الانتقال من قطيعٍ يُدار بالخوف إلى جمهورٍ يُحكم بالقانون. ذلك يتطلّب عقدًا اجتماعيًا يُعرّف السلطة باعتبارها وظيفة مؤسسية محدودة لا هبة شخصية مطلقة، ويُعيد توزيع السلطة أفقياً: بلديات قوية، نقابات مستقلة، قضاء محصّن، برلمان يراقب ويفكّك تضارب المصالح. يتحقق ذلك عبر أدواتٍ ملموسة: موازناتٍ شفّافة تُنشر وتخضع لتدقيقٍ مستقل، مشترياتٍ عامة مفتوحة، إقراراتٍ إلزامية للمسؤولين عن الذمّة المالية، حماية المبلّغين، وحرية معلومات مرعية النفاذ. المواطن لا يولد حرًّا ويُترك؛ بل يُدرَّب على المواطنة: مناهج تُدرّس التفكير النقدي، محاكم صغرى سهلة الوصول، منصات تشاركية لصياغة السياسات، وإعلام عام مستقل يُحاسِب جميع الأطراف. كلما انفتحت قنوات المشاركة، انخفضت جاذبية الزعيم المنقذ؛ لأن الناس يرون أنفسهم شركاء لا مُستجدي رحمة. بهذا المعنى، يصبح “الأسد” فائضًا: الوظائف المؤسسية تتوزّع، والإخفاقات تُحاسب، والنجاحات تُنسب للمؤسسات لا للأفراد، فتتراجع قابلية الأسطورة للانتعاش بعد كل أزمة. هنا تتبدّل علاقة الداخل بالخارج أيضًا: المانحون والمستثمرون يثقون بالمؤسسات لا بالأشخاص، فتتراجع كُلفة الاستدانة السياسية، وتزداد قدرة الدولة على قول “لا” تفاوضيًا.

لا مواطنة راسخة بلا قاعدة مادية تسندها. الاقتصادات الريعية تُنتج ولاءات مؤقتة لا حقوقًا دائمة؛ لذا فإن التحوّل إلى اقتصاد إنتاج—صناعي، زراعي حديث، اقتصاد معرفة—هو تفكيكٌ بنيوي لمعنى “القطيع“. يتطلّب ذلك إصلاحًا ضريبيًا يعيد توزيع العبء من الأجر الصغير إلى الريع والكِبار، وتيسيرًا لتأسيس الأعمال، وبنية تحتية رقمية تُقلّل الاحتكاك والفساد، وسياسة ائتمانٍ توجّه المال نحو الابتكار لا نحو المضاربة. تنشأ طبقاتٌ وسطى مستقلة بدخلها لا بعطايا الزعيم، فتملك رفاهية الاختلاف ومهارة التنظيم. كما أن الاندماج الذكي في سلاسل القيمة العالمية—من مواقع متخصّصة ذات ميزة نسبية—يوفّر مظلّة علاقاتٍ خارجية تقوم على المنفعة المتبادلة لا الارتهان. حين تتنوّع مصادر الدخل، يتبدّد احتكار “الصنبور” السياسي، ويغدو إغلاقه مكلفًا للسلطة نفسها. بهذا، تُسحب من يد الزعيم أهم أدوات الإخضاع: القدرة على تجويع الخصم وإطعام الموالين. الاقتصاد المنتج لا يلغي السياسة، لكنه يرفع كلفة الاستبداد ويعظّم كلفة الفساد، لأنّ تعطيل السوق العادل يُترجم فورًا في خسائر قابلة للقياس، فتنتقل السياسة من سوق الولاء إلى ساحة السياسات.

الثقة العامة ليست شعارًا؛ إنها بنية تحتية نفسية وتنظيمية تُبنى ببطءٍ وتهدّم بسرعة. في العالم الثالث، انهيارات العملة والكوارث والحروب خلقت ذاكرة جروحٍ تُسهّل على “الأسد” استدعاء الخوف. لذا، فإن إعادة البناء تقتضي منصّات صراحةٍ وعدالة انتقاليةٍ حيث يلزم، تعترف بالضحايا، تُسمّي الجناة، وتفتح الطريق إلى تسوياتٍ عادلة لا إلى صفقات نسيان. بالتوازي، تُحفّز الثقافة المدنية عبر مساحاتٍ محميّة للنقاش، مسارح ومراكز فنون ومكتبات عامة، صحافة محلية ممولة جماعيًا، وأطر خدمة مدنية تطوّعية تربط الأحياء بالمشترك العام. تعلّم المدارس كيفية إدارة الخلاف لا إلغائه، وتدرب على مهارات التفاوض والحوار، وتحوّل التربية الدينية والأخلاقية من طاعةٍ عمياء إلى قيم عدالة وكرامة وإنصاف. حين تتسع هذه الثقافة، يتغيّر معنى “الزعيم“: من مُخلّصٍ استثنائي إلى موظفٍ كبير يمكن عزله. بذلك، يتحرّر الخيال العام من ثنائية “الأسد أو الفوضى“، ويتحوّل السؤال من “من يحكم؟” إلى “كيف نحكم؟ ولمصلحة مَن؟“، فتذبل الاستعارة وتستعيد السياسة معناها.

4. مسارات عملية لتفكيك استعارة “الأسد – الحمار“

البلاغة لا تكفي؛ يجب تعديل قواعد اللعبة التي تصنع الزعيم الدمية. البداية من قانون انتخاب يخفّض كلفة التمثيل، يفتح الباب لقوائم برامجية عابرة للهويات الضيقة، ويكسر احتكار الدوائر المصمَّمة على قياس الزعماء. يترافق ذلك مع شفافية صارمة في تمويل الأحزاب والحملات: سقوف إنفاق، حظر تبرعات مجهولة، إفصاح دوري، وعقوبات نافذة. تُنشأ هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، محصّنة من التدخل، تُنشر نتائج الصناديق فورًا، وتُفتح البيانات للرقابة المدنية. على خطٍ موازٍ، تُفصل الوظيفة العامة عن “الديوان” السياسي: مسابقات توظيفٍ محوسبة، مسارات ترقيةٍ قائمة على الجدارة، تدويرٌ وظيفي يمنع شبكات الولاء من التكلّس. حين تتغير القواعد، يتغيّر السلوك: يصبح شراء الولاءات مكلفًا وغير مضمون، وتغدو الأصوات أكثر سيولة لصالح البرامج. هكذا، يتراجع دور “الحمار” كوسيطٍ فردي، لأنّ شبكة الوصول إلى الناس لم تعد محتجزة في اليد ذاتها، وتبدأ السياسة بالتحوّل من تبنّي زعيمٍ إلى اختيار مسارات.

تتكرّس استعارة الحكاية لأن الأمن مُخصخص ومُسيَّس. تفكيكها يتطلّب إعادة هيكلة قطاع الأمن حول عقيدةٍ جمهورية: الأمن حراسة للحق العام، لا حراسة للسلطة. يتحقق ذلك عبر توحيد سلاسل القيادة، إخضاع الأجهزة لرقابة برلمانية قضائية، إنشاء آليات استقبال شكاوى الناس وحمايتهم، وتجريم التدخّل السياسي في التعيينات الأمنية. تُعزّز قدرات الشرطة المجتمعية، وتُبنى كوادر تحقيقٍ مستقلة، وتُطوَّر طب الشرعي والأدلة الرقمية، كي لا يبقى “الأمن” مساومةً بين الزعيم والخصم. ومع الإصلاح الأمني، تُستعاد هيبة القضاء: استقلال الميزانية، انتخاب مجالس قضائية، علنية الأحكام، وشفافية حركة القضايا. حين يشعر المعارض أنه محمي بالقانون، تقلّ كلفة المعارضة، وتضعف حاجة السلطة إلى “قرابين“. في المقابل، حين يدرك الزعيم أن تجاوز القانون مكلف شخصيًا ومؤسسيًا، تتغيّر حوافزه من الردع إلى التفاوض. عندها، لا يعود “الأسد” بحاجةٍ إلى حمار، بل إلى عقدٍ واضح مع مجتمعٍ قادر على الاعتراض.

الخروج من وضعية “حمار بين الأسود” لا يعني الانغلاق ولا العداء للعالم، بل بناء سيادةٍ تفاوضية تستند إلى تنويع الشراكات وتقليل التعرّض الأحادي. يُعاد تقييم الاتفاقات التجارية والمالية وفق مبدأ الكلفة-المنفعة العامة، وتُبنى أدوات تحوّط للاقتصاد: صناديق سيادية شفافة حيث يلزم، احتياطيات استراتيجية، عقود طاقة مرنة، وسياسات دعمٍ ذكية قابلة للاستهداف. كما يُفعَّل الدبلوماسي الاقتصادي: تفاوضٌ جماعي إقليمي لرفع شروط التبادل، والانخراط في مبادرات البنية التحتية العابرة للحدود على أساس الشفافية والحوكمة. في هذا الإطار، يغدو الخارج مصدر خيارات لا مصدر أوامر، وتصبح زيارة “الأسود” فرصةً لعقد صفقاتٍ عادلة لا مناسبةً لتقديم الولائم. ومع الوقت، حين تتماسك المؤسسات في الداخل وتتعقّد مصالح الخارج في الاستقرار المؤسسي لا الشخصي، يصبح استبدال الزعماء شأنًا وطنيًا عاديًا لا أزمة وجودية، فتُطوى الحكاية بوصفها أثرًا أدبيًا لا واقعًا سياسيًا.

5. الخاتمة

تكشف الحكاية عن معادلةٍ قاسية في العالم الثالث: الخارج يطلب وكيلًا بأقل كلفة، والداخل الهشّ يقدّم زعيمًا بأعلى ثمن، والجمهور المرهق يرضى باستقرارٍ يشتريه من حريته. “أسدٌ بين الحمير وحمارٌ بين الأسود” ليست شتيمة، بل وصف لوضعيةٍ تاريخية تتغذّى من اقتصاد ريعي، وقواعد لعبة مختلّة، وثقافة خوف، وأمنٍ مخصخص، وجغرافيا سياسية ضاغطة. ومع ذلك، لا قدَر في السياسة: تتغيّر الحوافز فتتغيّر النتائج. حين تُبنى مؤسساتٌ تحاسب، واقتصادٌ يُنتج، وثقافةٌ تفاوضيةٌ تُعلّم الناس إدارة الخلاف، يصبح الزعيم “وظيفة” لا “قدرًا”، وتغدو زيارة “الأسود” حدثًا بروتوكوليًا لا مشهد افتراس. إن الطريق شاق، لكنه مُعرَّف: قواعد انتخاب وتمويل سياسي شفافة، قضاء وأمن جمهوريان، اقتصاد إنتاجي، تعليم نقدي، ودبلوماسية متوازنة. هناك، فقط هناك، يتفكّك سحر الحكاية، ويستعيد الناس أسماءهم: ليسوا حميرًا ولا فرائس، بل مواطنين أحرارًا في دولةٍ تُدار بالعقل والحق لا بالخوف والوليمة.