حجر الرحى والتنور وخبز الطابون

د. غالب خلايلي

هل من يستطيع العيش بلا خبز؟ وهل تستطيع أن تقاوم رائحة الخبز الساخن الشهيّ الخارج لتوّه من التنور أو الفرن؟ أو تقاوم روائح الكعك والمآكل المصنوعة من القمح والدقيق والسّميد والبرغل والفريكة في المناسبات المختلفة؟ وهل تساءلت يوماً عن موطنها الأصلي؟

إنها، مع اقتراب الأعياد، مناسبة جميلة للحديث عن أصلها الكنعاني.

ولأذكرْ بفخر ممزوج بالأسى أن أخي الباحث في التاريخ الكنعاني (الفينيقي، البوني..) الدكتور إبراهيم خلايلي رحمه الله، وكان مرجعنا الموثوق به في فوضى التضليل، زوّدني ببعض أفكاره ومراجعه عن قصة القمح قبل رحيله المفاجئ في شباط 2025.

***

الخبز هو الغذاء الرئيس والأرخص عند معظم شعوب الأرض، وقد صنعه الكنعانيون الذين تعود حضارتهم إلى 7000 ق.م على الأقل، استنادا إلى مكتشفات من العصر الحجري.

نعم، القمح (الميرة) أو الحنطة وتدعى (حطّة) هو أهم مادة غذائية عند الكنعانيين، وكان يخزن في جرار فخارية، وفي أوعية ضخمة منقورة في الصخور تعادل ما يعرف اليوم باسم (صوامع الحبوب). ولا نعجب أن نعرف أن للحبوب إلهاً كنعانيا بابليا يدعى (دجن) أو داجون، وأن السنبلة أهم رموزهم، وخبز التنور (الطابون) أهم مآكلهم، وأنهم عرفوا حجر الرحى (الجاروشة لطحن القمح وغيره) (1) للطحن والتنور للخبز (2)، مما ما زال بعضه قائماً إلى اليوم. وقد وجد المنقبون آثار حجر الرحى وبقايا التنور في أكثر من موقع في أوغاريت وفلسطين وعموم المنطقة، مما يدل على أن الكنعانيين عرفوا الخبز، وصنعوا الكعك للمناسبات واستخدموه لأغراض العبادة هدايا للآلهة في المعابد.

المعمول موروث كنعاني جميل

“الباحث خلف تاريخ المعمول يجد ماضياً مثيراً وتفاصيل رائعة. يقول أحد المتبحّرين في التاريخ: “عندما أعطتني جدتي ورقة لشراء مكونات كعك المعمول، لم تكن تعرف بأنها حمّلتني وصية الإلهة عناة (إلهة كنعانية قديمة)، وأنها ما زالت تحمل وتُورّث وصيةً أخذتها عن جداتها على امتداد 6000 عام”.

تقول الأسطورة: إن الإلهة عناة صنعت “كعك المعمول” ابتهاجاً بعودة الإله بعل من الموت، وهي جزء من ممارسات الشعب (الكنعاني) منذ آلاف السنين، حيث ينصّ دينهم على أن الصيف يحلّ على الأرض بسبب موت الإله بعل بعد صراعه مع إله العالم السفلي، لذلك كان الكنعاني يحصد القمح ويطحنه ويصنع منه الكعك احتفالاً بقرب فصل الشتاء (المطر والخصب) (عودة الإله بعل إلى الحياة)، وورثت النساء الكنعانيات صناعة ذلك الكعك إلى يومنا هذا بشكل مستدير منقوش بعدة زخارف ونقوش.

في مصر يُسمّى المعمول الكعك أو الكحك، وله ماضٍ عريق قديم قدّره الناس في مصر القديمة حتّى تركوه في القبور مع الموتى مؤونة للحياة الآخرة، وأيام عبادة الشمس “آتون” وصُنع معمول الكعك بشكل أقراص عليها نقش الشمس. وفي العهد الفاطمي أسّست الدولة في القاهرة دائرة باسم (دار الفطرة) واجبها صناعة الكعك وتوزيعه على الناس مجاناً أول أيام عيد الفطر، وكانت الدائرة تموّل من زكاة الفطر التي درجت تسميتها فطرة العيد، واستمرّت هذه المؤسّسة بالعمل لاحقاً في عهد الأيوبيين ثم المماليك، حتى توقّفت في القرن 15. والمعمول كان معروفاً وشائعاً أيام الدولة البيزنطية قبل الإسلام، إذ صنعه الروم للأعياد المسيحية وقبل الصوم الكبير، بشكل أهرامات صغيرة (4). ومن تطورات المعمول أيام الأيوبيين في حلب كان الكرَبيج، المعمول المحشو بالجوز أو الفستق الحلبي والمغطّى بالناطف ( دبس مصنوع من بياض البيض مع القطر والعصلج، عرق الحلاوة) (5).

عن صوت القمح المكتوم في الجنوب

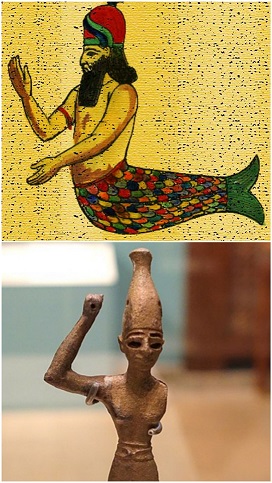

كان داجون (دجن أو داجان) واحداً من آلهة الكنعانيين، عبدوه على مدار دهرهم عند مجرى نهرهم في الساحل، وربما هو نفسه النهر المعروف بنهر بعل داجون أو نهر روبين، جنوبي يافا، أو ربما كان في ثقافتهم لكلِّ نهرٍ “داجونه” الذي دجّن ماء نهره الحلو بماء البحر المالح فكانت “الميومة“، تلك الطقوس التي كانت تقام على شرف اختلاط الماءين عند مصب كلّ نهرٍ في البحر.

إنّ أقرب موقعٍ وأقدمه لغزّة المدينة من البحر في تاريخها كان على تل اسمه “ميومة”، حيث كان ممرّ ماء وادي غزّة الجاري إلى البحر.

لم يحمل داجون على أية حال صفاتٍ بحريّة، بقدر ما عده الكنعانيون مُسيِّراً للأنهار وميسِّراً لمجاريها، ومن هنا جاءت عبادته في المناطق الساحليّة والنهريّة معاً.

أُقيمت لـ “داجون” المعابد في مدن فلسطين الكنعانيّة، غزّة وأشدود وبيسان، وظلّ يُرمَز له على وجه العُملة المعدنيّة الكنعانيّة رجلاً ملتحياً ذا خصلات شعرٍ طويلة، مُمسكاً بيديه سَمكاً، نصفه العلوي بشر، بينما نصفه السُفلي سمكة، مما جعل منه إلهاً يدلّ في اسمِهِ وترميزهِ على “القمح والسمك” معاً. وقد فسّر أهل التاريخ اسم “داجون” تفسيرين: الأول يجعل المعنى قريباً من معنى “القمح أو قربان القمح”، فهو إله غَلة الكنعانيين وحصادهم، والثاني يقرّبه من معنى لفظ “السمك” باللغة الساميّة، على اعتبارِ بعضهم له إلهاً بحريّاً.

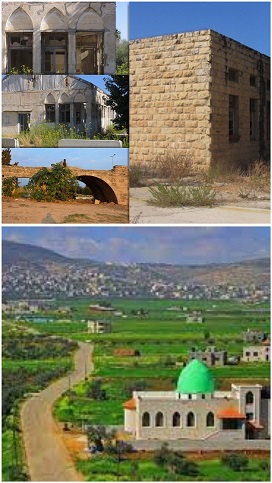

وفي العبرية، ما زالت كلمة “داغان” تعني الحنطة أو الحبوب عموماً، بينما كلمة “داغ” تعني السمك. لم يبق من كل حكاية “داجون” الأسطوريّة في الساحل غير ما تركه ذلك الإله المتروك في اسم واحدةٍ من القرى الفلسطينيّة المنكوبة هي بيت دجن. يُقال: إنّ القرية قامت على أنقاض مدينة “بيت داجون” الكنعانية القديمة، حيث بنى الكنعانيون أحد أكبر معابد إله الحَبّ “داجون” فيها. وظلَّ ذلك الموقع يحمل اسم داجونه على مدار الحِقب التاريخية إلى ما بعد الفتح العربي الإسلامي وحتى ولادة بيت دجن العربية التي ورثت الموقع والاسم معاً في التاريخ الحديث. وقد ظلّت بيت دجن، قرية تطمرُ القمح وذاكرة بذرهِ وذريهِ فيها، في حكايةٍ مردها إلى زمن إله القمح، يشهد عليها جُرن القرية وساحة مطاميرها، المَعلَمين الأشهر في تاريخ بيت دجن، إذ يعني “الجرن” البيادر التي كانت تتكوّم فيها غِلال حبوب الدجنيين بعد حصادها، بينما “المطامير” الساحة التي تعوّد الدجنيون على حفر حفرة كبيرة فيها تُسمى “مطمورة” لخزن قمحهم، وكانت تُغطّى بسعف النخيل والخشب مخزناً إلى حين استخدامه.

ومع أنّ بيت دجن قرية ساحليّة غير مُشاطئة للبحر ولا أهلها بصيادين، إلا أنّ الملفت أنهم عندما حفروا آبار ماء شربهم عميقاً في الأرض، كانوا يستخرجون بذار القمح وحَسك السمك معاً، الأمر الذي كان يُشعل مخيال أهالي القرية الأسطوري، عن حكاية إله القمح في سهول البلاد وسمك بحرها داجون من جديد.

وما بين يافا شمالاً وغزّة جنوباً على سواقي السهل الساحل مقابل البحر، ظلَّ داجون يقسّمُ ويُطعمُ من قدور حُبوبِ قمحه وسمك ملحه على مرّ التاريخ.

ليس القمحُ حَبّاً من حُبوب الأرض، بقدر ما هو نعمةُ الله على عبده (هبة الله)، ومرجع يحلفُ الناس به، ويُعاقبون فيه، ويتصدقون به عنه، وقد غنّوا له القصائد وقصّوا عنه القصص. وقد تنوّع قمح البلاد في أسمائه وأشكاله: “النورسي” بحبّته الطويلة، و”الحوراني” ذو الحبة القصيرة، وذو الحبة الوسطى هو “البلدي“. كان قمح غزة من النوع النورسي الأفضل نوعاً والأغلى ثمناً، “كف الرحمن” يُقال له وللقمح عموماً. وأهالي ريف غزة قالوا عن القمح “البِرّ” وهي تسمية بدويّة للقمح، بينما اللقب الأشهر في مدينة غزة للقمح كان “سِن الجمل“.

تحدّث أوليا جلبي في رحلته الشهيرة إلى فلسطين، عن غزّة وقمحها الذي قالوا عن حبته إنّها طويلة تميل للبياض في لونها مثل سِنّ الجمل، ومن هنا كان لقبه. وقد نافس قمحُ غزّة الذهب في لونه وثمنه معاً، إلى حد قيل فيه بأنه “قمحٌ تفاخر على الذهب“.

كانت “صاع الخليل” واحدة من تقاليد الخبز العريقة المتصلة بالقمح المُقدم على شكل صدقة عن محاصيل سهول البلاد ما بين ديار الخليل وغزة وديارها جنوباً، وذلك عن روح النبي إبراهيم الخليل. أما “حبة البَركة” التي ما زالت تجد طريقها إلى قدور طعام مطابخنا، فقد سُمّيت بالبركة لأنها كانت تزرع في مغارس القمح بغرض طرح البَركة فيه وفي ومحصوله، فضلاً عن حماية القمح من الزؤان (الزيوان).

إن المسوح القداسية التي منحتها الشرائع والأعراف للخبز مردّها إلى قداسة القمح أولاً (6).

من الدقيق فالعصيدة فالبرغل والفريكة إلى المفتول:

“لم يُسفر القمح عن الخبز وحده في طعام الناس، على الرغم من أساسية الخبز طعاماً، ورمزيته نعمةً.

إنما ما لم يعد يعرفه معظم جيلُ اليوم، هو ذلك الأثر الذي كان للقمح في تشكيل مطبخنا الفلسطيني وتحديداً في ساحل البلاد الجنوبي. فالعصيدة والبرغل والسميد والفِريك والجريشة كلها على اختلاف درجة جرشها مردّها إلى القمح، وأقصى درجات جرش القمح دَقّاً ودِقّةً تجعله طحيناً ومن هنا فإنّ اسمه دقيق.

وفي حين اختلف المغاربة والمشارقة العرب فيما بينهم على أصل طبخة “المفتول“، اتفقوا على أن مبعث المفتول هو القمح، وليس لأحدٍ غيره فضلٌ فيه.

للمفتول تسمياتٌ متعددة منها “المرمعون” و”المغربية” و”الكِسا برّ“، غير أنّ أهل الجنوب من بيت دجن إلى غزّة ظلّوا يُطلقون عليه تسمية “مفتول“، لأنه مشتق من فتل أو لفّ البرغل بالطحين إلى أن يصير مفتولاً على شكل حباتٍ صغيرة بيضاء اللون، ما يعني أنّه لفٌ للقمح بالقمح. ولذلك أطلقَ عليه أهلُ بيت درّاس، القرية المهجرة مما بات يُعرف بغلاف غزة من شماله الشرقيّ، “كِسا بِر” لأنّهم كَسَوا البرغل أي البِر بالطحين. (هامش: عمرو، محمد ياسر، قرية بيت دراس، موسوعة القرى الفلسطينية، ص 16.)

تسلّل المفتول إلى مخيال أهالي غزّة، عبر الأمثال والغناء والقصص، وقد تناقلت الحكايات الشعبية أنّ المفتول هو طبق النبي سليمان، إذ أعده له الجنّ ذات ليلة حاف فيه الأرقُ سليمانَ النبيّ كما يُقال. غير أن سياق طبخ المفتول في غزّة وريفها اتخذ مسوحاً اجتماعيّة ذوات طقوسٍ رمزيّة، اتصلت بأواصر تراحم الناس وأواصر الدم واللحم ووشائج الرحم في الملمّات والمآتم أكثر مما في الأفراح والولائم (6).

السليقة أو الحبوبية أو السنونية (البربارة):

لم أكن بوارد شرح طرائق صنع المفتول والكُسْكُس والكبّة والمجدرة أو الكعك والمعمول، هذه أتركها لربّات البيوت الماهرات والطباخين المهرة مثل (الشيف أنطوان، ابن الفينيق)، لكنني تذكرت أكلة طيبة من القمح، وأنا الذي عشت طفولتي في حقول القمح وعرفتُ حصادها وتجفيفها ودرسها وفصلها. إنها السليقة (أو الحبوبية أو السنونينة) التي أكلتها مراراً في بيتنا وعند جيراننا أول التسنين عند الأطفال، وفي المناسبات المختلفة، وقوامها القمح البلدي المسلوق، الذي قد يضاف له الحمص أو الفول ويرش فوقه السكّر.

وتلك الأكلة ذات جذور تاريخية عميقة في بلاد الشام واليونان وغيرها وتدعى البربارة أيضاً، نسبة إلى القديسة الشهيدة بربارة (ابنة بعلبك، والتي عاشت في القرن الثالث الميلادي). والرواية المتناقلة تفيد بأن بربارة فتاة جميلة غار أبوها الوثني المتعصب المتنفذ ديوسقوروس عليها، فحبسها، وإذ اعتنقت المسيحية واستطاعت الهروب متنكّرة بزي الفلاحات في حقول القمح (والقمح آخر ما تناولته)، تمكن أبوها منها وسلمها إلى عذابات مُرّة انتهت بقطعه رأسها بالسيف. ومن هنا توزع السليقة في عيد البربارة (4 كانون الأول كل عام عند الغربيين، و17 عند الشرقيين) وقوامها القمح المسلوق المضافة إليه القرفة والشومر واليانسون، وربما الفاكهة المجففة كالمشمش والتين والزبيب (7 و8).

وفي اليونان تقدم السليقة للناس في أعياد القدّيسين وفي ذكرى الراقدين وتسمى كوليفا Κολυβα من اليونانية القديمة κόλλυβo، والتي تعني الحبوب. وقد يُستبدل الأرز بالقمح في روسيا ارتباطًا بالمجاعة القديمة التي انعدم فيها القمح، وكذلك في اليابان حيث الأرز هو الطعام الرئيس. والكوليفا خلطة من القمح المسلوق والمكسّرات (اللوز والجوز المطحونين)، وربما الكعك والسكّر والزبيب والرمّان والبقدونس أو النعناع والقرفة. ويرمز القمح الى قيامة الراقدين، كما قال السيد المسيح عليه السلام: “إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِير” (يو ٢٤:١٢). (9).

خاتمة:

ما ذكرته عن القمح هو جمع أفكار لكتّاب كرام وباحثين أجلاء، لكنه ليس كل شيء عن هذا الغذاء الغني المدهش، الذي يُهدّد به كثيرون، ويحرم منه كثيرون أيضاً بسبب الجهل والفقر والمرض والظلم والفساد والاستبداد. وقد كان الخبز أبرز محرّك لأغلب الثورات في العالم، فقد يصبر الإنسان على أقسى أنواع الاضطهاد، لكنّه لا يصبر على حرمانه لقمة عيشه. يقول محمود درويش:

إني أَرى شعوبًا تُفتِّشُ عن خبزها بين خبز الشعوبْ..

هو الخبزُ يَنْسُلُنا من حرير النعاس.. ومن قُطْن أَحلامنا..

أَمِنْ حَبَّة القمح يبزغُ فجر الحياة وفجرُ الحروبْ؟

كما يحرم من الخبز ومشتقاته كثيرون بسبب نصائح طبية، على أساس أنه يسهم في المتلازمة الاستقلابية وما قبل السكري وغيرهما، ومع ذلك يبقى الغذاء الرئيس والأشهى.

أعياداً مباركة. طمتم بخير.

العين في 25 أيار 2025

المراجع:

-

الجرن الكنعاني:

https://i0.wp.com/alsori.net/wp-content/uploads/2022/09/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84.jpg?fit=348%2C225&ssl=1

-

التنور وخبز طبونة الفينيقي

https://www.facebook.com/share/1BARxnUN2d

-

الأصل الكنعاني للخبز

-

Donald: Phoenicians, London,1975

-

Sabtino: The Phoenicians.Milano.1987

-

الإنجيل…

-

ونذكر أن الكنعانيين أسهموا في نشر الديانة المسيحية في الإمبراطورية الرومانية

-

المعمول موروث كنعاني جميل:

https://newspaper.albaathmedia.sy/2021/05/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AB-%D9%83%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84

-

عن صوت القمح المكتوم في الجنوب (علي حبيب الله)