تعيرني بالشيب

د. غالب خلايلي

الشارب (لا الشّنب) واللَّحية (1)، وطول الشّعر أو قصره، وصبغ الشيب أو تركه، كلّها خيارات شخصية لا ينبغي التدخل فيها؛ فصاحبها أولى بهيئته وشكله. وما سوف آتي به رؤية “باسمةٌ” في زمن التجهّم.

***

وفيما يخصّني أخبرُكم أنني قضيتُ شبابي والكهولة حليقَ اللحية والشاربين!.

وأنا يا سادتي لم أُخلق جرودياً، بل على العكس مما يتراءى للناظر، كثيرُ الشعر في كل مكان، لا سيما بعد البلوغ، ولكنني لم أتباهَ بشيءٍ من ذلك، لا سيما شعر الصدر الذي كان باباً للتفاخر عند كثير من الشبّان (2)، الذين يفتحون كل أزرار قمصانهم، ربما حتى السرّة!، مثلما تفتح بعض الصبايا العابثات بعقول الذكور شيئاً من أزرار “البلوزات” الحريرية.

ومثل كل الذكور الطبيعيين في زمننا (الذي قلّما سمعنا به عن مخنّث) لم تكن لي لحية حتى بدأت بوادر البلوغ، وراحت أشعار الجسم تظهر وتقسو في أماكن خبيئة، وأخرى ظاهرة، وراح معها الصوت يخشوشن رويداً رويدا، فكان مُضحكاً في البداية عند من اعتادوا صوتي الطفولي الناعم، وكذا اللحية راحت تقوى شيئاً فشيئاً، فما كان لي في عهدي الجديد أن أحلقها مرّةً، أتركها للحلاق يشذّبها في أوقات تهذيب الشعر بين شهر وشهر.

بديهي أن التحوّل من مظهر طفولي إلى شبابي يلفت أنظار الناس حولنا، ومرحلة التحوّل فيها شيءٌ مُضحكٌ لعدم استقرار مظاهر الذكورة في سنيّ البلوغ. هنا تبدأ تعليقات المحيط المؤذية للحسّاسين (والبلوغ مرحلة حساسة جداً عند الجنسين)، إذ تلفت النظر – بابتسامة ماكرة أحياناً – إلى تلك التحولات، وقد ترمي على الأسماع “أحجياتٍ” يفهمها بعضنا الذي تقدّم في مراحل البلوغ والشقاوة، فيضحك أو يطأطئ رأسه، ولا يفهمها من ما زال عقله طفولياً، فيستهجنها، لكنه… يبدأ بالتفكير، والإشارة هنا إلى النضوج الجنسي، حيث تبدأ نيرانٌ غريبة بالاشتعال داخل الجسم، حتى تضطرم نار شهوتها في تجربة فريدة يكتشفها المرء بنفسه، ثم ينعزل والتجربة تؤرّقه وهو يرى مناظر تثير الغرائز، وما أكثرها في تلك الأيام (وأتحدث عن عقود الستينيات حتى التسعينيات الماضية من القرن العشرين).

وفي ذات صباح، وكنت في الثالثةَ عشرةَ، حييّاً كما في طفولتي (3)، أتيتُ لأصبّح بالخير على والدي رحمه الله، وقد صارت لحيتي المتواضعة أوضحَ للعيان، فإذا به لسبب لا أدريه يأمرني بحلاقتها فوراً.

لا أدري أية مشاعرَ بالإحباط اعترتْني، وما زلتُ أذكرها ببعض الألم بعد نصف قرن، فذهبتُ من فوري أحلق لحيتي وشاربيّ الطريين أول مرة (مع بعض الجروح)، فما عدتُ أراها طوال عقود تالية إلا أوقات المرض التي تُقعِد عن كل نشاط بما في ذلك الحلاقة.

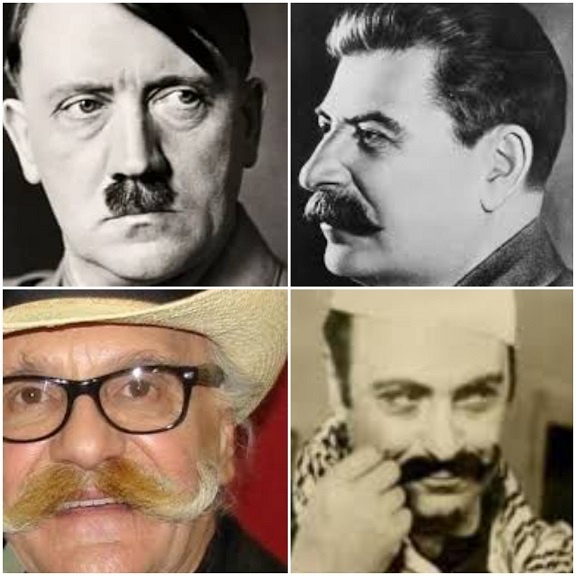

وقتها، على أية حال، كانت هي (الموضة) السائدة: ذقون حليقة ناعمة، عند معظم معلمينا وأساتذتنا وعند ضباط ووزراء ورؤساء وملوك، عرباً وأجانبَ (ما زالت ذقونهم ناعمة كالكوسا حتى اليوم)، بل إن اللحيةَ في ردحٍ من الزمن لم تكن مألوفة إلا عند الشيوخ والرهبان. وحتى الشاربان، إن وجدا عند الأجيال القديمة، فأغلبها تقليدي، أو حتى شيء من خيال، وبعضها (كاريكاتوري) مضحك سواء أحفّا قليلا وبقي أثرٌ مثلث الشكل منهما لا يكاد يرى بمجهر، أو كان أكبر وأكثف بشكل عجيب (تذكّروا شاربي هتلر)، أم (رُبّيا) وكُثّفا (نمط ستالين)، أو عُقف جانباهما وثبّتا بزبيبٍ أو بغيره (كالفكساتور) بحيث يقف نسرٌ على كل طرف مثل المطرب الشهير طوني حنا (في أغنيته لا تحلّفيني بالشنب) والفنان الشامل رفيق سبيعي (أبو صياح، بشاربين مُلصقين) وهو يغني منتقداً خنوثة الجيل الجديد: شرم برم كعب الفنجان.

وبقيت موضة تنعيم الذقن سائدة حتى جاء وقتٌ ظهر به بعض أولاد (الذوات) بلحىً توحي بالعنفوان، فانتشرت بين الشبان، وإن تابع مثلنا مسيره المعتاد، وفي خلفية الذاكرة تلك الصيحة المحيرة.

في مسيرة الحياة بعد تخرجي وسفري، هناك من اقترح عليّ (تربية) أو إطلاق الشاربين من معقليهما، خاصة ممن أتوا من بيئة تعتزّ بالشوارب الكثيفة (تُرى: هل حققت المعجزات؟)، أو بيئة تَرى الحليق مخنثاً!، ولكني بقيت واثق الخطوة، لإيماني بأن الرجولة شيءٌ مختلف، وأن كثيرين من أصحاب الشوارب لا يستأهلون رمزيتها، فهم مجرد طواويس وديوك، يتباهون بما هو غير أهل للتباهي.

واليوم، في منتصف عقدي السابع، أرى بعض أصحاب الشاربين أكثر جاذبية منهم حليقين (سمير غانم، قبل وبعد)، وأرى أناساً باللحى أجمل منها بدونها، طبعاً مع العناية بها، والتي صارت اليوم اختصاصا قائما بذاته عند الحلاقين ومصففي النجوم، وفي الوقت ذاته أستقبح منظر بعض أصحاب الشوارب التي أراها طارئةً غريبة على الوجوه، غرابة الشعر المزروع على بعض الرؤوس، في عصر انقلبت فيه القيم.

ومع ذلك بقيت مواظباً على الحلاقة كل صباح، ومؤخراً كل صباحين أو ثلاثة في أقصى حد، غير مقتنع البتة بأن إطلاق الشعر سوف يعطيني أكثر مما أعطاه عقلي وربي لي، وإن كنت أستهجن نعومة مكانه أحيانا، فتلك (التربية) تحتاج مني إلى جهد أكبر لا أجد نفسي قادراً عليه، مع استمرار قناعتي التي بحتُ بها. هذا يفتح موضوعا آخر، ألا وهو حبّي للشعر القصير، لا أطيقه وقد طال، مثلما لا أطيق صبغه، وقد ألفتُ شيبه الموروث. تهذيبه خير من صبغ يجعل صاحبه كالمهرّج.

الطريفة، تلك الأبيات الشعرية التي صادفتُها للشاعر القروي (شاعر العروبة رشيد سليم الخوري: 1887 – 1984)، الذي حلق شاربيه بعد أن كاناعنتريين مفتولين إلى الأعلى، فواجه نقداً رد عليه (4):

قالوا حلقتَ الشاربينِ ويا ضياع الشاربيــــنِ

فأجبتهم: بل بئس ذا نِ ولا رأت عيناي ذينِ

الشاغلين المزعجينِ الطالعيــــن النازليــــنِ

ويلي إذا ما أرهفــــا ذنبيهمــــا كالعقــربينِ

إن ينزلا لًجَــــما فمي أو يصعدا التطما بعيني

وإذا أردتُ الأكــــــــلَ يقتسمانِ بينهما وبيني

وإذا أردتُ الشــــرب يمتصّان كالإسفنجيتين

فكأنني بهما وقـــــــد وقفا بباب المنخــــرينِ

عبدانِ من أشقى العبيـــــــــد تقاضيـــــا مُلكاً بدينِ

بقي أن أقول: تغيرت (الموضة) كثيراً في أجيال تلتنا، فما عدتَ ترى حليق لحية إلا نادراً، ولعبت وسائل التواصل في فرض أشكال غريبة يقلدها معشر الشباب، فيما الكهول يتعجّبون مما يرون، يتذكّرون الماضي بحبّ، ويتطلّعون بعيون زائغة إلى المستقبل.

العين في 8 كانون الثاني 2025

إضاءات:

- اللِّحية هي الشعر الذي ينمو على الخدّين والذقن، والصحيح: حلاقة اللحية، لا حلاقة الذقن. والشنب هو جمال الثغر (للمرأة) وصفاء الأسنان.

- الشبّان، جمع شاب، أما الشباب فهو المرحلة العمرية التالية لليفع (نقول جيل الشباب).

- الحياء صفة إيجابية عكس الخجل صفة مرضية.

- سمى نفسه الشاعر القروي ردا على صحفي سخر من أصله القروي اللبناني (البربارة). ما زالت هذه السخافات التمييزية تحكم بعضنا.