خليل خلايلي ووليد مدفعي عاشا الغربة

د. غالب خلايلي

عالج الأدب موضوع العزلة والغربة كما لم يعالج موضوعاً من قبل، ذلك أن الأدباء المرهفين ذوو حساسية عالية، كأنهم عداد (غايغر) الذي يكشف أي خلل إشعاعي. وقد استخدموا هذه المواضيع (شعراً ومسرحاً ورواية..) لإثارة مشاعر قوية لدى الجمهور، وتعزيز التعاطف المشترك، وما يسمى الاستبطان (أي مطالعة النفس، وفحص الروح).

أتناول في الفقرات التالية: (أولاً) أدب العزلة تاريخياً، (ثانياً) أدب العزلة في اتجاهات الأدب المختلفة، ثم (ثالثاً) نماذج من ذلك الأدب، ويمكن للقارئ الانتقال إلى (الثالثة) مباشرة إن كان يريد قطوفه الدانية.

أولا- أدب العزلة تاريخياً:

1-في العصور القديمة: كتب بعض الأدباء والفلاسفة عن معاناتهم من الشعور بالغربة والضياع في عالم لا يفهمهم أو لا يقبلهم. من بين هؤلاء سقراط وأفلاطون وأرسطو في الحضارة اليونانية. ويُعد الشاعر الملحمي اليوناني هوميروس (القرن 8 قبل الميلاد) من أوائل من استكشفوا موضوع العزلة في ملحمة الأوذيسا، حيث يصف البطل أوديسيوس رحلته المنفردة في العالم بعد انتهاء حرب طروادة.

2-وفي العصور الوسطى (من القرن 5 -15 م، بدءاً من انهيار الامبراطورية الرومانية الغربية حتى عصر النهضة والاستكشاف): ظهرت تيارات أدبية تمثلت فيها مظاهر العزلة، مثل التروبادورية والرومانسية والغوثية. كان الكتاب يستخدمون شخصيات خيالية مثل الفرسان والأميرات والأشباح لإظهار رغبتهم في الهروب من واقع مظلم إلى عالم مثالي جميل.

3-وفي عصر الحضارة العربية الإسلامية: برز ابن سينا وابن رشد والغزّالي في موضوع العزلة، وعُد أبو العلاء المعري (973-1057) أهم الشعراء الذين عاشوا واستكشفوا الموضوع.

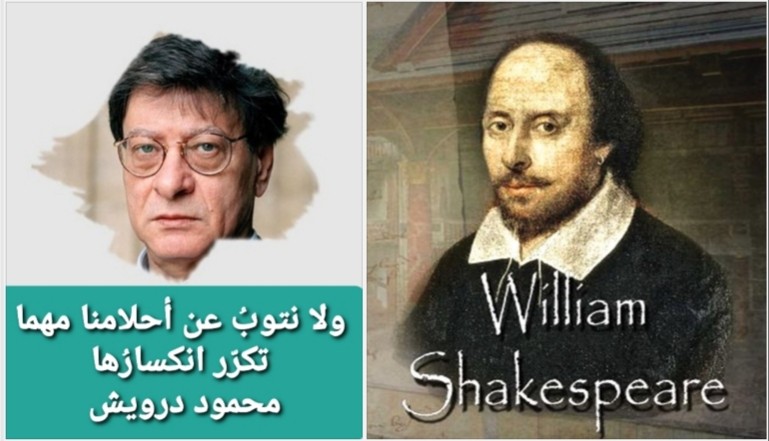

4-في عصر النهضة (من فتح القسطنطينية منتصف القرن 15 حتى بدايات القرن 18) تعمقت مأساة ويليام شكسبير (1564- 1616) في موضوع العزلة والاغتراب. يجد بطل رواية (هاملت) نفسه معزولاً في عالم مليء بالمؤامرات السياسية والخيانة. أزمة هاملت الوجودية، التي تفاقمت بسبب عزلته، أدت إلى سقوطه المأساوي.

5-ظهرت في العصر الحديث مدارس أدبية تركز على قضايا الهُويّة والحرية والغربة، مثل التعبيرية والوجودية والسريالية. وكتب بعض المؤلفين عن تجاربهم في المجتمعات المستعمرَة أو المهاجِرة أو المقهورَة، مثل فرانز كافكا وألبير كامو وجان بول سارتر، وكتب آخرون عن تأثير التقدم العلمي والصناعي على نفسية الإنسان، مثل جورج أورويل وألدوس هكسلي وراي برادبري. وقد أنتج كُتاب روائع أدبية في ظروف عزلتهم، سواء أكانت بسبب المرض أم السجن أم الحصار… واستطاعوا أن يحولوا عزلتهم إلى فضاء إبداعي ينير طريقهم وينير طريق الآخرين. ومن هؤلاء: جبران خليل جبران، نيلسون مانديلا، إرنست همنغواي وآخرون.

ثانياً- أدب العزلة في اتجاهات الأدب:

1-الأدب الكلاسيكي: أقدم المدارس الأدبية المنسوبة إلى العصور الكلاسيكية (القرن 8 ق.م – 6 ميلادي)، وتركز على رصانة المعاني وجزالة التعبير. العزلة في الرواية الكلاسيكية موضوع مركزي في روايتي كافكا “المسخ” و”المحاكمة ” حيث تصوّر الشخصيات الرئيسة العزلة والاغتراب من المجتمع. أما رواية دوستويفسكي “الجريمة والعقاب“، فتتناول العزلة من خلال شخصية البطل روديون راسكولنيكوف الذي يعيش في عزلة نفسية بسبب جريمة قتل ارتكبها. وفي رواية “روبنسون كروزو” لدانيال ديفو: تحكي قصة البطل الذي تتقطع به السبل في جزيرة نائية، ويعيش في عزلة تامة لعدة سنوات.

2-الأدب الرومانسي: أحد أشكال النزعة الرومانسية في أوربا في القرن 19، ويركز على الشعور الشخصي والعواطف القوية والروحانية، ومشاعر الوحدة والعزلة والرومانسية الداخلية للفرد عن طريق رموز الطبيعة المفتوحة والمناظر الطبيعية الخلابة. يعد الشاعر الإنجليزي ويليام وردزسورث رائداً في هذا المجال، ومن قصائده (الحاصدة الوحيدة).

3-الأدب المعاصر: هناك الكثير الذي نتركه للمختصين، ومن رواياته الشهيرة: “الشيخ والبحر” لأرنست همنغواي، و”مئة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز.

ثالثاً- نماذج من أدب الغربة والعزلة

اختار عدد كبير من الأدباء عزلتهم، فالروائي الروسي فيودور دوستويفسكي (1821 – 1881 م) يصف العزلة بأنها نضج وزاوية صغيرة يقف فيها المرء أمام عقله، وكتب: “مشكلتنا يا صديقي، كلما نضج العقل فضلنا الانعزال والوحدة”. وكان فيودور قد حُكم بالإعدام الذي خُفّف إلى الأشغال الشاقة، ووصف تجربته تلك في رواية (الأبله). ومن أقواله: “إن العقل هو الذي يقودني، وذلك عينه ما ضيّعني“، ما يذكر بقول المتنبي (ذو العقل يشقى في النعيم بعقله).

لكن العزلة الموحشة لم تمنع الروائي والصحفي الأمريكي إرنست همنغواي (1899-1961) من وصفها بأنها وطن الأرواح المتعبة. ومن أشهر ما كتب: الشيخ والبحر، ثم تشرق الشمس، وداعا للسلاح، ومن أقواله: “الفعل الأخلاقي يشعرك بالراحة، خلاف الفعل غير الأخلاقي”، “أفضل الناس يمتلكون حس الجمال، والشجاعة لتحمّل المخاطر، والانضباط لقول الحقيقة، والقدرة على التضحية”، وقد تُوفّي منتحراً بعد أن عانى اضطرابات عقلية لمرض وراثي عائلي يتراكم فيه الحديد في الدم ويتلف الأعضاء.

أما الأديب اللبناني الكبير ميخائيل نعيمة (بسكنتا 1889 – بيروت 1988) والذي عاش عمره عازباً بسيطاً نقيّ النفس أقرب إلى الصوفية، فقد انتهى به صراعه بين الروحي والجسدي إلى العزلة التامة، ووصف عزلته في سيرته (سبعون): “حريص كل الحرص على عزلتي، فالعزلة حاجة في نفسي مثلما الخبز والماء والهواء حاجة في جسدي، ولا بدّ لي من ساعات أعتزل فيها الناس لأهضم الساعات التي صرفتها في مخالطة الناس”.

ويأتي أبو القاسم الشابي (1909 – 1934) شاعر إرادة الحياة (إذا الشعب يوماً أراد الحياة/ فلا بد أن يستجيب القدر) وشاعر الخضراء الرومانسي التونسي، المتأثر برومانسية شعراء الغرب مثل اللورد بايرون، وكيتس، وشيلي، ليمجّد العزلة ويصفها بأنها السعادة:

وإن أردت قضاء العيش في دَعـَـةٍ شعرية ليس يغشى صفوها نــدم

فاترك إلى الناس دنياهم وضجّتهم وما بنَوا لنظام العيش أو رسموا

ولم يعش هذا الشاعر ذو الدماغ الوقّاد كثيراً، إذ توفّي بمرض ضخامة القلب.

شكسبير.. الطاعون والموتُ صوراً للحبّ

ضرب الطاعون لندن عام 1592م، وقتلَ أشقّاء شكسبير الأكبر منه، وابنه الوحيد هاملت. وقتها أُغلِقت المسارح، لكن الكاتب المسرحي الأشهر في العالم ويليام شكسبير ( 1564- 1616) لم يستسلم، بل انكبّ على كتابة المسرحيات والشعر في فترة الحجر، ليُخرِج للعالم أفضل أعماله مثل “ترويض الشرسة” و”هاملت” وغيرها. وقد أتاح انتشار الوباء له فرصةً لإدخال صورٍ شعريةٍ أوحى بها الطاعون، فالموتُ والخوف والتقرّحات على أجسادِ المصابين تظهرُ جلياً في كثيرٍ من أعماله مثلَ “فينوس وأدونيس”، “أنطونيو وكليوباترا” و”مكبث”. ولم يتوقّف تأثير الطاعون في أعماله على الصور الشعرية، بل دخل في قصص مسرحياته، خاصّة مسرحيته الأشهر “روميو وجولييت” التي ذُكِر فيها الطاعون والحجر الصحي، وفاحت منها رائحةُ الموت.

فيكتور هوغو.. العزلة هرباً من بطش السلطة

عُرِف الكاتب الفرنسي فيكتور هوجو ( 1802- 1885م) بمواقفه السياسية الجريئة التي تجلت في أعماله الروائية والشعرية، وإن كانت تحمل طابعاً اجتماعياً ورومانسياً، لكنّها انتقدت السلطة وحكم نابليون الثالث، ممّا جعل الكاتب عُرضةً للبطش والتهديد، فاختار أن يبتعد ويتنقّل بين المنافي بحثاً عن الأمان أكثر من عشرين عاماً. كانت فترة المنفى والعزلة بالنسبة إلى هوغو فرصة للانكباب على الكتابة والإنتاج الغزير، فأبدَع رائعته “أحدب نوتردام” و “البؤساء” التي كانت تأريخاً لفرنسا بعد الثورة (1789ـ1799)، وتحوّلت إلى أهمّ الأعمال الأدبية في أوروبا والعالم، وقد انتهت الرواية بهذه الكلمات: “الموت ليس شيئاً رهيباً، إنما الرهيب هو ألا نعيش“، ومن أقواله: “ليس سهلا أن نلتزم الصمت حين يكون الصمت كذبة“، وفيه قال فيه شاعر النيل حافظ إبراهيم:

أعجمي كاد يعلو نجمُــــــه في سماء الشعر نجمَ العربي

صافح العلياء منها والتقى بالمعرّي فوق هام الشــــهب

أبو العلاء المعري رهين المحبسين

أُصيبَ أبو العلاء المعري (المعرّة 973 – 1057م) بالجدري في صغره، وفقد البصر، كما فقد أبويه في وقت مبكر، فعاش حياه اليُتم والفقر، ولم يتزوّج، ولزم داره معتزلاً الناس أكثر من أربعين سنة مطلِقاً على نفسه اسم (رهين المحبسين)، ولم يقتصر بعزلته عن المجتمع، وإنما أرادها في الآخرة:

فيا ليتني لا أشهدُ الحشرَ فيهم إذا بعثوا شُعثا رؤوسهم غُبرا

وطلب أن يدفن بموضع لم يُحفر فيه قبرٌ لأحد. يقول طه حسين: “لم يدعْ لنفسه شهوة إلا أذلّها ولا عاطفة إلا أخضعها لسلطان العقل”. لكن عزلة أبي العلاء أثمرت وتركت تاريخًا عظيماً من الشعر والأدب والفلسفة والحكمة:

تعبٌ كلها الحياة فما أعــــــــــــــــجب إلا من راغبٍ في ازديادِ

إنّ حزنا في ساعة الموت أضعــــاف سرورٍ في ساعة الميلادِ

طه حسين عاش العزلة وتغلّب عليها بالحب والدرس

بُنِيت حياة طه حسين (مصر 1889-1973) على الفقد والعزلة؛ إذ فقد بصره، وأخته الصغيرة وأخاه الذي أوشك أن يكون طبيبا، وأسهم المناخ القروي الاجتماعي في عزلته وتهميشه، لكنه نَعِم بعزاءات فتحت أمامه الأبواب المغلقة، وهي القراءة، والصداقة، والإرشاد، والحبّ. وعن حب الآنسة الفرنسية سوزان التي صارت زوجته يقول: “منذ أن سمع صوتها لم يعرف قلبه الألم”، فهي التي “المرأة التي أبصر بعينيها” إذ قرأت مقرّراته الدراسية، وأملاها رسالة الدكتوراة، وعاشا عمرهما معاً. وقد أعجب حسين بأبي العلاء المعري، وكتب عنه غير كتاب منها (مع أبي العلاء في سجنه)، وفي ذلك يقول: “وإذا أنا بعد ساعات كأبي العلاء رهين سجون ثلاثة لا سجنين، أليس أبو العلاء يقول:

أراني في الثلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبر النبيـــــث

لفقدي ناظري ولزوم بيتــــي وكون النفس في الجسم الخبيث

محمود درويش عاش المرض والغربة والعزلة

ودرويش شاعر فلسطيني متميز (البروة فلسطين 1941- هاوستون تكساس 2008)، وقد قال يوما ما عن الغربة التي توفّي في ديارها بعد عملية معقدة في القلب: “الغربة هي أن تسافر بعينيك بين الوجوه الحاضرة، فلا يبصر قلبك سوى ذلك الوجه الغائب”. ويقول في يومياته (أثر الفراشة): “في العزلة كفاءة المؤْتمَن على نفسه. العزلة هي انتقاء نوع الألم، والتدرب على تصريف أفعال القلب بحرية العصامي، تجلس وحدك كفكرة خالية من حجّة البرهان، دون أن تحدس بما يدور من حوار بين الظاهر والباطن”. ويقول: “فإنني أدمنت العزلة، ربّيتها وعقدت صداقة حميمة معها، العزلة هي أحد الاختبارات الكبرى لقدرة المرء على التماسك، وطرد الضجر. هي أيضاً قوة روحية عالية جداً. وأشعر أنني إذا فقدت العزلة فقدت نفسي، وهذا لا يعني أنه انقطاع عن الحياة والواقع والناس، إنني أنظم وقتي في شكل لا يسمح لي بأن أنغمر في علاقات اجتماعية قد لا تكون كلها مفيدة”.

وليد مدفعي: غرباء في أوطاننا

الأديب وليد مدفعي (دمشق 1932 – 2008) وهو والد زوجتي، مسرحيّ مشهور وروائي وقاص وصحفي (مع أنه في الأصل صيدلاني)، وكان شخصية بارزة اجتماعياً وأدبياً، لكنه عاش غربة المفاهيم والسلوك في مجتمعه، فكتب الكثير معبّراً عن غربته كما في رواية (مذكرات منحوس أفندي) ومسرحية البيت الصاخب التي حولها إلى رواية بعنوان (غرباء في أوطاننا). عن تلك الرواية في طبعتها الثانية كتب الصحفي الشهير طلال سلمان (السفير 13 كانون الأول 2002): «الواقع الذي أمدّ كاتبها بمادتها ما زال قائماً بجوهره… الغربة شاملة بحيث تثير الفزع: الأب غريب عن أبنائه، الأخوة غرباء واحدهم عن الآخر، الأخت تخاف أن تتمرّد على واقع القهر فتخرج إلى الغربة عن عائلتها، والأم تحاول أن تكون الإطار الحامي والحافظ لوحدة العائلة برغم الاختلافات في الآراء والأمزجة ومحاولات التمرّد التي تمزّقها. «غرباء في أوطاننا» سيرة حلم قومي انهار تحت وطأة القمع والافتراق عن المعتقد تحت ضغط السلطة الساحرة، الآسرة، والمدمّرة. لكن وليد مدفعي ما زال ـ مثل جيله ـ حالماً يفترض أن هذا الواقع «آكل الأحلام» مؤقّتٌ مهما طال، ومهما تفاقمت تداعيات العجز فيه، لكن كل ما حدث على امتداد الثلاثين سنة من عمر الرواية، أن الغرباء في أوطاننا صاروا الأكثرية الساحقة! ».

خليل خلايلي وأحزان الصمّة القشيري

الأديب الشاعر والمؤرّخ وأستاذ العربية خليل خلايلي (وهو والدي: الجش 1933- دمشق 2012)، صاحبُ شخصية اجتماعيّة محببة، إلا أنّ مشاعر الغربة لم تفارقْه يوماً، وقد عبّر عن ألمه العميق منذ لحظة تركه بلدته في الجليل الأعلى 1948 وحتى وفاته في دمشق. وهذه بعض مشاعره ليلة العيد بعيداً عن أولاده عام 1981 عندما سافر بعيداً عن وسط لم يكن سعيداً به:

في ليلةِ العيـــــدِ لم أهدأ ولم أنـــمِ وحرقةُ الشوقِ باتتْ تستبيح دمي

ذكَرتُ أهلي ومن فارقتُ من ولدي ففاضَ قلبي بألــــــوانٍ من الألــمِ

ويتعالى صوت الغربة والألم في ديوان (أحزان الصمة القشيري)، الذي عزا الأديب الكبير عبد المعين الملوحي التسميةَ إلى جوانب مشتركة في حياة الشاعرين: الرّحيل عن البلاد، شعر الحب والغزل، حملُ الأحزان في القلب، تقاسمهما إيقاع البحر الطويل واسم المحبوبة ريّا التي تغدو ظلّاً لوطن مفقود:

“بكـى صاحبي لما رأى الشــام دونه وأيقـن أنّـا” مـزمعـان التنائيـا

ويبقى الألم الأكبر في قصيدة (قبر أبي) التي يعبّر فيها عن ألمه العميق إذ لم يجد قبر أبيه إبراهيم في مقبرة الشيخ رسلان بدمشق، وقد أزيل لتوسعة الطريق:

لكنَّ الدَّهْرَ أبى أن يرتاحَ أبي حتّى في القبر.. فذَرَتهُ الريحُ المجنونة.. ورَمَتْهُ على كلِّ الأصقاع.. يا ويلاه.. حتى قبرُ أبي في الغربة ضاع.

والمفارقة المحزنة بعد عقود، هي أن قبر أبي نفسه حطمته عصابات الإرهاب في يرموك الشام.

تضرّع ورجاء:

ونحن نعيش أقسى صور الحاضر المظلم، وربّما العزلةَ والغربةَ الإجباريين، لا أملك سوى خالص الرّجاء لكل الناس بحياة آمنة لا جوع فيها ولا خوف، على أمل أن تشرقَ شمسُ المحبّة في يوم قريب.

العين 8 تشرين الأول 2024