صدّق أو لا تصدّق: إنه يحارب الفساد!

د. الياس ميشال الشويري

حين علّمونا في طفولتنا أن الثعلب رمز المكر والدهاء، لم نكن ندرك أن هذا الحيوان الذي احتل صفحات القصص ليس إلا ظلًّا باهتًا لما يمكن أن يفعله الإنسان حين يفرغ من ضميره وتُصبح الخديعة لديه فناً، والسيطرة على الآخرين منهجاً للحياة. كبرنا، ورأينا في وجوه الناس من يتقن المراوغة أكثر من الثعلب، ومن يمارس الكذب بلباقةٍ فلسفية تُغلفه شعارات الوطنية والدين والحرص على المصلحة العامة. في لبنان، اتخذت الخديعة شكل منظومة متكاملة تتقن فنون التضليل: إعلام يجمّل القبح، وسياسيون يسرقون باسم الإنقاذ، ورجال دين يبررون باسم الإيمان، ورجال أعمال ينهبون باسم التنمية. هكذا صرنا نعيش في وطنٍ يعجّ بالثعالب البشرية، حيث الحقيقة تُدفن يومياً تحت طبقات من التمثيل والنفاق، والحق يُقدّم مذبوحاً على مذابح المصالح الطائفية والحزبية.

من هنا، يأتي هذا المقال ليفكّك البنية الفكرية والاجتماعية لهذه الخديعة، في محاولة لفهم كيف تحولت الأخلاق إلى واجهة خادعة، وكيف أصبح الذكاء مرادفاً للغش، والمكر وسيلة للبقاء.

1. فلسفة الخديعة من الغريزة إلى المنهج الإنساني

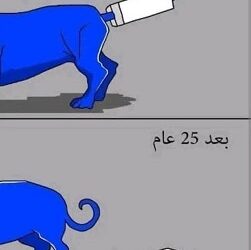

منذ بدايات الحياة على الأرض، شكّلت الخديعة إحدى آليات البقاء في الطبيعة. فالكائنات تتقن التمويه لتفادي الافتراس أو للانقضاض على فريستها، في ما يُعرف بالتمويه الحيوي. غير أنّ ما بدأ كغريزة دفاعية عند الكائنات الحية، تحوّل عند الإنسان إلى سلوكٍ ذهنيٍّ مركّب، يتجاوز البقاء المادي إلى السيطرة الرمزية والمعنوية. فالإنسان اخترع الكذب حين اكتشف اللغة، وأدرك أنه يمكن أن يُغيّر إدراك الآخرين بمجرد اختيار الكلمات. ومع الزمن، صار المكر جزءاً من الثقافة السياسية والاجتماعية، حيث تُبرَّر الخديعة تحت شعارات “الذكاء الاجتماعي” أو “الدهاء السياسي“. إلا أنّ الفرق الجوهري بين الإنسان والثعلب أنّ الأخير يخدع ليعيش، بينما الأول يخدع ليتحكم، وليصنع لنفسه عالماً من الأوهام يدور في فلكه الآخرون كأقمارٍ صغيرةٍ لا ترى إلا بضيائه الكاذب.

تُعدّ الخديعة موضوعاً فلسفياً شائكاً، إذ ناقشها الفلاسفة من أفلاطون إلى نيتشه، بين من رأى فيها مهارة ذهنية ومن رآها انحرافاً أخلاقياً. أفلاطون اعتبر أن الكذب قد يكون مبرَّراً أحياناً إذا كان في سبيل “المصلحة العليا“، بينما أكّد كانط أن الكذب، مهما كانت دوافعه، يُفسد نسيج الإنسانية ويحوّل الإنسان إلى أداة. في ضوء هذا الجدل، يظهر أن جوهر الخديعة ليس في الفعل ذاته بل في الهدف من ورائه: هل هو دفاع عن الذات أم استغلال للآخر؟ في المجتمعات الحديثة، تتخذ الخديعة شكلاً أكثر مؤسساتية؛ إذ تُمارسها الأنظمة السياسية عبر الإعلام والدعاية والإحصاءات المضللة، حتى صار المواطن محاصراً بين خطابين متناقضين يربكان وعيه ويُفقدانه الثقة بالحقيقة. إنها خديعة ممنهجة تقتل الإيمان بالصدق، فتُنتج جيلاً يرى الكذب حيلة ذكية لا رذيلة أخلاقية.

حين تتحول الخديعة من تصرفٍ فردي إلى منهجٍ جمعي، يصبح المجتمع نفسه ضحيةً لثقافة الكذب. فالسياسيون يُزيّفون الحقائق، ورجال الأعمال يُخفون الأرباح، ورجال الدين يُحرّفون المعاني، والناس يبرّرون لأنفسهم كل انحرافٍ بذريعة أن “الجميع يفعل ذلك“. إنها حالة عدوى أخلاقية تتناسل بلا توقف، حتى يُصبح الصادق غريباً في قومه، والشفاف متَّهماً بالسذاجة. وهكذا تُبنى الحضارات على الخداع، فتزدهر في ظاهرها وتتعفن في باطنها. إنّ ما نراه اليوم من انهيارات اقتصادية واجتماعية في العالم، ليس سوى نتيجة حتمية لتغلغل هذه الخديعة في بنية المؤسسات والسياسات، بحيث صار الكذب جزءاً من آلة الإنتاج نفسها، لا مجرد خطأ عابر في سيرها. وفي لبنان، تحوّل هذا النمط إلى نموذجٍ يُدرَّس في “مدرسة الدولة الفاشلة“.

2. الخديعة في الواقع اللبناني – منظومة تلبس قناع الوطنية

لبنان هو أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على تحوّل الخديعة إلى نظام حكم. فالسياسي اللبناني يتقن فنّ الازدواجية: يتحدث باسم الشعب فيما يفاوض الخارج، يرفع شعار المقاومة فيما ينهب المال العام، ويُقسم على حماية الدستور فيما يطعن فيه عند أول مصلحة. في هذا المسرح العبثي، يتبدل الخطاب بتبدل الجمهور، ويُباع الموقف في مزاد الولاءات. المواطن، بدوره، أصبح أسيرَ هذا المشهد المضلل؛ يُصفق للمحتال الذي يشبهه، ويُعيد انتخاب من خدعه بالأمس. إنها خديعة جماعية تُمارس باسم “الخبرة السياسية“، بينما هي في جوهرها إعادة إنتاجٍ دائمةٍ للمكر ذاته بوجوهٍ مختلفة. فالثعلب، مهما بدّل فروه، يبقى ثعلباً، والسياسي اللبناني مهما بدّل خطابه، يبقى تلميذاً في مدرسة الخداع الكبرى.

في لبنان، الإعلام لم يعد سلطة رقابية بل شريكاً في المسرحية. فالقنوات تُموّلها الأحزاب، والمقالات تُصاغ لتلميع صورة الزعيم، والأخبار تُحرَّف لتخدم من يدفع أكثر. أما الدين، فقد استُخدم كسلاحٍ في يد الطوائف لتبرير كل جريمةٍ سياسية أو اقتصادية أو حتى إنسانية. يُلبسون الخديعة ثوب القداسة، فيُصبح النفاق واجباً وطنياً، والكذب تقيّة، والتزوير اجتهاداً. وهكذا، يتحول المنبر إلى وسيلة لتنويم الوعي الجماعي، فيسهل على المنظومة أن تُعيد تشكيل ذاكرة الشعب كما تشاء. لم يعد الكذب في لبنان جريمةً أخلاقية، بل صار ضرورةً للبقاء في السلطة أو الحفاظ على النفوذ. الحقيقة تُشترى وتُباع كما تُباع البضائع في الأسواق السوداء، والمواطن يتلقفها مغلفة بأوهام الانتماء والكرامة.

المأساة الكبرى أنّ اللبناني، الذي خُدع طويلاً، أصبح اليوم شريكاً في إعادة إنتاج الخداع. فبدلاً من محاسبة الفاسدين، يُدافع عنهم باسم الطائفة أو الزعيم أو المقاومة. وبدلاً من السعي لكشف الحقيقة، يهرب إلى خطاب المؤامرة أو الكرامة الجوفاء. هكذا تُصبح الخديعة دائرة مغلقة، تتغذى من خوف الناس وجهلهم ومن حاجتهم المستمرة إلى من يُشعرهم بالأمان حتى ولو كان كاذباً. في مجتمعٍ كهذا، يصبح كشف الحقيقة فعلاً انتحارياً، لأن الحقيقة تُهدد بنية المصالح المتشابكة بين الحاكم والمحكوم. وبذلك، تجاوز اللبناني مرحلة الضحية، وأصبح جزءاً من ماكينة الخداع، سواء بصمته أو بتبريره أو بخوفه من قول الحق. لقد صنع هذا الشعب من نفسه مدرسة في فنون المراوغة اليومية، من أبسط المعاملات الإدارية إلى أعلى هرم القرار السياسي.

3. من ثقافة الخداع إلى ثقافة الوعي – الطريق إلى الخلاص

لكي يخرج لبنان من مستنقع الخديعة، لا بد من ثورةٍ فكرية تبدأ من الفرد لا من الدولة. فالنزاهة لا تُفرض بالقوانين بل تُزرع في الضمائر. على المدارس والجامعات أن تُعيد الاعتبار للفكر النقدي، وأن تُعلّم الطلاب كيف يشكّون بالمعلومة قبل تصديقها، وكيف يميّزون بين الخطاب الحقيقي والمصطنع. كذلك يجب أن تُستعاد قيمة الصراحة كفضيلة، لا كتهوّر. فالصادق في لبنان اليوم يُعامل كغريب، لأنه يقول ما لا يُقال. لذا، فإن الخلاص يبدأ من تربية جيلٍ جديدٍ لا يخاف من الحقيقة، ولا يتعايش مع الكذب كجزء من طبيعة الحياة. الضمير الجمعي بحاجة إلى إعادة هندسةٍ فكريةٍ عميقة، تُعيد تعريف الذكاء بأنه صدقٌ لا مكر، وإتقانٌ لا خداع.

من منظور هندسي إداري، يمكن القول إن النظام اللبناني مبني على أعمدة من المعلومات المضللة. لذلك، فإن إصلاحه لا يكون بالشعارات، بل بإنشاء بنية تحتية للشفافية تُقاس وتُراقب علمياً. كل قرارٍ حكومي يجب أن يُخضع لتحليل بيانات مفتوح، وكل عقدٍ عام يجب أن يُنشر على منصات رقمية تتيح للمواطنين مراقبته. إنّ تطبيق مبادئ “الهندسة الإدارية الشفافة “يُحوّل الخداع من ممارسة خفية إلى خطرٍ مكشوف لا يمكن إخفاؤه. هكذا تُصبح الدولة مختبراً حقيقياً للمساءلة، ويُعاد تعريف الكفاءة بأنها خدمة عامة لا صفقة سياسية. فحين تُصبح البيانات متاحة، يُصاب الكذب بالشلل، لأن النور دائماً عدوّ الظلال.

غير أنّ الإصلاح المادي لا يكتمل دون إصلاحٍ روحي. فالمشكلة في لبنان ليست فقط في القوانين بل في النفوس التي تلتفّ حولها لتلتهمها. المطلوب ثورة داخلية، تُعيد للبناني علاقته بالحقيقة، وتحرّره من خوفه من قولها. لا خلاص لوطنٍ يتقن أفراده الكذب أكثر مما يتقنون الصلاة، ويُسبّحون بأسماء زعمائهم أكثر مما يُسبّحون باسم الله. لذلك، لا بد من عودة إلى القيم المسيحية والإيمانية الأصيلة التي تجعل الصدق ركناً في العبادة، والنزاهة مقياساً للإيمان. حين يستعيد الإنسان اللبناني علاقته الصادقة مع نفسه، عندها فقط يفقد الكذب مكانته، وتنهار الخديعة من داخلها كجدارٍ هشّ بُني على الرمال.

4. الخاتمة

إنّ الخديعة التي كانت يوماً رمزاً لدهاء الثعلب، أصبحت اليوم مرآة تعكس انهيار الضمير الإنساني في لبنان والعالم العربي. لم تعد الخديعة وسيلة للبقاء، بل أسلوباً للحياة، تلبس ثوب الوطنية حيناً والدين حيناً آخر. في لبنان، صار الكذب لغة رسمية، والصدق ترفاً لا يقدر عليه إلا القلة. لكن رغم كل هذا الظلام، تبقى بارقة الأمل ممكنة في كل عقلٍ حرّ وقلبٍ صادق يؤمن بأن الصدق ليس ضعفاً، بل مقاومة. فحين يُقرر اللبناني أن يرى الحقيقة لا كما تُعرض عليه، بل كما هي، عندها فقط يعود الثعلب إلى حجمه الطبيعي في الغابة، ويستعيد الإنسان إنسانيته.