صورة خيالية لإبن خلدون

د. الياس ميشال الشويري

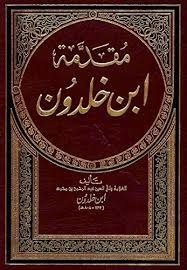

يُعتبر ابن خلدون واحدًا من أعظم المفكرين في التاريخ العربي والإسلامي، اذ ترك بصمةً واضحة في مجالات التاريخ، الاجتماع والسياسة. في مؤلفه الشهير “المقدمة“، قدّم ابن خلدون تحليلًا عميقًا حول طبيعة الحروب ودوافعها، معتمدًا على تجارب تاريخية ودروس مستفادة من مختلف الحضارات. يُعتبر فكره مرجعًا هامًا لفهم الصراعات الإنسانية، حيث أوضح أن الحرب تُعد جزءًا من الطبيعة البشرية، وأنها نتاج تفاعل معقّد بين العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

في ظل الأزمات المستمرة التي يعاني منها لبنان، يُصبح من الضروري استكشاف فكر ابن خلدون لفهم الأسباب الجذرية لهذه الأزمات. إن الوضع الراهن في لبنان، الذي يتسّم بالانقسام السياسي، التدهور الاقتصادي وتفشّي الفساد، يُبرز الحاجة الماسة إلى تحليل هذه القضايا من منظور ابن خلدوني، حيث يسلّط هذا البحث الضوء على كيف يمكن لفكر ابن خلدون أن يفسّر التوترات والحروب التي تسيطر على الحياة اليومية في لبنان، وكذلك كيفية فهم دوافع الصراع، تأثير العصبية، وضعف الدولة، والصراعات من أجل البقاء.

من خلال استكشاف هذه القضايا، يسعى هذا البحث إلى تقديم رؤية شاملة لفهم الوضع الحالي في لبنان، مستندًا إلى الفكر الخالد لابن خلدون، بهدف تعزيز الوعي بالفرص المتاحة للإصلاح والتغيير في المجتمع اللبناني.

1-الحرب كظاهرة طبيعية.

في فكر ابن خلدون، تُعتبر الحرب جزءًا لا يتجزأ من الطبيعة البشرية. يرى أن الإنسان مُهيأ للتصارع بسبب طبيعة المجتمع، وهي نظرية يمكن ملاحظتها في الأحداث الجارية في لبنان، حيث تعكس الصراعات السياسية الحالية حالة من التوتر الدائم، والنتيجة هي وجود حروب متكررة بين الفصائل.

–الأزمات المستمرة: منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) إلى النزاعات السياسية الحالية، تعكس الأحداث توترات مستمرة تمثّل طبيعة الصراع البشري. تستمر الأزمات في لبنان بفعل مجموعة من العوامل المتشابكة التي تعيق تحقيق الاستقرار.

بعد انتهاء الحرب الأهلية، كان من المتوقع أن يتمّ بناء دولة قوية تستند إلى التفاهمات الوطنية. إلا أن التوزيع غير العادل للموارد والفساد السياسي، بالإضافة إلى غياب المؤسسات القوية، قد أسهمت في خلق بيئة متوترة. الأزمات المستمرة، مثل أزمة النفايات، وأزمة الكهرباء، والأزمات الاقتصادية، ليست مجرد مشكلات عابرة، بل هي تجسيد لفشل النظام في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، مما يؤدي إلى إعادة إشعال النزاعات.

هذه الأزمات تتجدّد بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما يؤدي إلى ظهور النزاعات مرة أخرى. إذ ينشأ الشعور بالقلق وانعدام الأمن لدى المواطنين، مما يدفع بعض الفئات إلى الانخراط في صراعات للحفاظ على حقوقهم أو لتحصيل المزيد من المكاسب.

–التوتّر الاجتماعي: التركيبة الاجتماعية اللبنانية المعقّدة، التي تضمّ طوائف مختلفة، تعزّز من احتمالات الصراع. فقد أدت هذه التركيبة إلى تنافس دائم على الموارد والنفوذ، مما يزيد من فرص نشوب صراعات جديدة. إن وجود العديد من الطوائف السياسية والاقتصادية يعكس التنوّع الثقافي، لكنه في الوقت نفسه يمثّل تحديًا كبيرًا في بناء الهوية الوطنية المشتركة.

تساهم العوامل الاجتماعية مثل الهوية الطائفية والانتماء السياسي في زيادة التوتّر بين الجماعات المختلفة. فعلى سبيل المثال، تشعر بعض الطوائف بالتهميش أو عدم المساواة، مما يؤدي إلى تعزيز روح العصبية والتعصب. هذه العصبية يمكن أن تؤدي إلى تشكيل تحالفات غير رسمية بين الفصائل المتنافسة، مما يضع لبنان في حالة دائمة من الاستقطاب السياسي والاجتماعي.

علاوة على ذلك، تؤثر النزاعات المستمرة بين القوى السياسية على الحياة اليومية للمواطنين، حيث يواجه الناس صعوبات في تأمين احتياجاتهم الأساسية. يتصاعد التوتر الاجتماعي نتيجة الفقر والبطالة، مما يخلق بيئة خصبة للصراعات.

2-دوافع الحروب

ابن خلدون حدّد أربعة دوافع رئيسية تؤدي إلى الحروب، وهي ذات صلة وثيقة بالأوضاع الحالية في لبنان. تتجلى هذه الدوافع في سياق الأزمات السياسية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، مما يجعل فهمها ضروريًا لتشخيص المشاكل وإيجاد حلول فعالة.

–الغيرة والمنافسة: تعتبر الغيرة والمنافسة من أهم دوافع الحروب وفقًا لفكر ابن خلدون. في لبنان، تتنافس الطوائف السياسية والاقتصادية على النفوذ والموارد، مما يؤدي إلى تصاعد النزاعات. فعلى سبيل المثال، السيطرة على الموارد الطبيعية مثل المياه والكهرباء تعكس هذه المنافسة.

تتجلّى هذه التوترات في صراعات متعددة، حيث تسعى كل طائفة أو مجموعة سياسية للحصول على نصيبها من الموارد المحدودة، مما يزيد من الاحتقان. كما أن وجود مشاريع تنموية غير متكافئة يؤدي إلى تفاقم هذه النزاعات، حيث تشعر بعض الجماعات بأنها محرومة من حقوقها، مما يُشعل نيران المنافسة.

–العدوان: يمكن رؤية العدوان من خلال التحركات العسكرية بين الفصائل المتنازعة، التي تتبع أحيانًا استراتيجيات عدوانية لتحصيل المزيد من السلطة. تعكس الاشتباكات المسلحة التي تحدث بين الجماعات المسلحة في مناطق محددة هذا النوع من العدوان، حيث لا تسعى هذه الجماعات فقط للسيطرة على الأراضي، بل أيضًا للهيمنة على السكان.

تشهد بعض المناطق، مثل طرابلس وصيدا، اشتباكات دورية نتيجة المنافسات بين الفصائل المختلفة، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني. تكشف هذه النزاعات عن عدم استقرار متزايد، حيث تعتمد الجماعات المسلحة على القوة لتحقيق أهدافها، مما يعكس ضعف الدولة وعدم قدرتها على فرض الأمن.

–الغضب لله ودينه: استخدام الدين كوسيلة لتحقيق أغراض سياسية أصبح أكثر وضوحًا في لبنان. بعض الفصائل المسلحة تستند إلى مبادئ دينية لتبرير أفعالها، مما يزيد من حدة النزاعات الطائفية. يُستخدم الدين أحيانًا كغطاء لأجندات سياسية معينة، حيث يُستغل لتعزيز العصبية الطائفية وتحفيز الأفراد للانخراط في صراعات.

تشهد البلاد على حالات استخدام الشعارات الدينية في الخطابات السياسية، مما يؤدي إلى تصعيد النزاعات بين الطوائف. هذا الاستخدام للدين كأداة للتعبئة يُظهر أن الصراعات الطائفية ليست مجرد مسائل دينية، بل هي أيضًا انعكاسات للصراعات السياسية والاجتماعية.

–الغضب للملك والسعي في تمهيده: الصراعات السياسية تتجلّى من خلال محاولات لإسقاط السلطة أو التمرّد على الأنظمة القائمة. يعكس هذا النوع من الحروب مظاهر عدم الاستقرار السياسي، حيث تحاول بعض القوى استعادة السيطرة أو فرض رؤيتها على الآخرين.

تسعى بعض الجماعات إلى إزاحة القوى السياسية القائمة من خلال التظاهر أو الانخراط في صراعات مسلحة، مما يعكس حالة من الاضطراب السياسي المستمر. هذا النوع من النزاع يعزز من غياب النظام ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يجد المواطنون أنفسهم عالقين في صراع دائم على السلطة والنفوذ.

3-تأثير العصبية على الاستقرار.

يعتبر مفهوم العصبية أحد المفاتيح الرئيسية لفهم بناء الدولة وفقًا لابن خلدون. فهو يرى أن العصبية، بمعناها الاجتماعي والسياسي، تلعب دورًا حاسمًا في استقرار الدول وتماسكها. في لبنان، تمثّل العصبية الطائفية والحزبية عقبة أمام بناء وطن موحد، حيث تساهم في تفكك المجتمع وزيادة حدة التوترات.

–التحزّب الطائفي: يزداد التحزّب بين الطوائف المختلفة في لبنان بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى تدهور العلاقات الاجتماعية بين هذه الطوائف. تركّز كل طائفة على هويتها وقيمها، مما يعوق إمكانية التواصل والتفاهم بين الطوائف. يُعتبر الانتماء للطائفة بمثابة مصدر للهوية، حيث يتم تعزيز هذا الانتماء من خلال المؤسسات التعليمية والدينية والسياسية.

هذا التحزّب يؤدي إلى تكريس الانقسامات داخل المجتمع، حيث تسود ثقافة التنافس والتعارض بدلاً من التعاون. على سبيل المثال، عند حدوث أي أزمة سياسية، نجد أن كل طائفة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، مما يزيد من حالة الانقسام.

–الانقسام الاجتماعي: تعزّز عصبية الطوائف الانقسام الاجتماعي، حيث يرى البعض أن هذه العصبية تمثّل قوة تماسك داخل الطائفة، بينما يعتبرها آخرون عائقًا أمام الوحدة الوطنية. يؤدي هذا الانقسام إلى مزيد من التوترات والصراعات، حيث تتحول المصالح الطائفية إلى عوامل تؤجج النزاعات.

على سبيل المثال، تزداد الاحتجاجات عندما تتعارض المصالح بين الطوائف، مما قد يقود إلى صراعات عنيفة. تظهر هذه الديناميكيات بشكل جلي عند حدوث الانتخابات أو في أوقات الأزمات، حيث تسعى كل طائفة للحفاظ على مصالحها وتأمين تمثيلها في الحكومة. نتيجة لذلك، يصبح المجتمع أكثر انقسامًا، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار العام.

–ضعف الدولة: كلما زادت العصبية الطائفية، زاد ضعف الدولة كمؤسسة. تعاني الدولة اللبنانية من عدم القدرة على اتخاذ قرارات مركزية فعالة، مما يؤدي إلى تراجع السلطة الحكومية. يتسبب هذا الوضع في انعدام الثقة في المؤسسات الرسمية، حيث يتجه الناس إلى البحث عن الأمان والحماية داخل جماعاتهم الطائفية بدلاً من الاعتماد على الحكومة.

هذا الضعف يجعل الدولة غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تفشي الفساد وسوء الإدارة. كما أن غياب الوحدة الوطنية يؤثر على قدرة الدولة على فرض القانون والنظام، مما يعزز الفوضى وعدم الاستقرار.

4-ضعف الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي.

كما أشار ابن خلدون، فإن ضعف الدولة يعني انهيارها، وهذا ما يحدث حاليًا في لبنان، حيث يتجلى تفكك النسيج الاجتماعي بشكل واضح نتيجة الفشل المستمر في إدارة شؤون الدولة. إن استمرار هذا الضعف يعكس مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تتداخل لتشكل واقعًا مأساويًا.

–انهيار المؤسسات: تعاني المؤسسات الحكومية في لبنان من فساد وسوء إدارة عميقين، مما يجعلها عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. هذا الفساد ليس مجرد انحرافات فردية، بل هو جزء من نظام معقد يتسم بالمحاباة والمحسوبية، حيث يتم استغلال المناصب العامة لمصالح شخصية. قلة الثقة في هذه المؤسسات تؤدي إلى فقدان الشرعية، وبالتالي تراجع الاستقرار.

أظهرت الأبحاث والدراسات أن لبنان يمتلك واحدًا من أعلى مستويات الفساد في العالم، حيث تُعطّل البرامج التنموية وتُهدر الموارد. يعكس هذا الوضع شعورًا عامًا باليأس والإحباط بين المواطنين، مما يجعلهم ينظرون إلى الحكومة كجهة غير موثوقة وغير قادرة على تلبية احتياجاتهم. بالتالي، يتجه الأفراد إلى الاعتماد على أنفسهم أو على مجموعات محلية، مما يؤدي إلى تفكك البنية الاجتماعية.

–تدهور الخدمات العامة: تدهور النظام الصحي والتعليمي والبنية التحتية يساهم بشكل كبير في خلق حالة من عدم الاستقرار. فالنظام الصحي، الذي كان يُعتبر من بين الأنظمة الجيدة في المنطقة، يعاني الآن من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يهدد حياة الناس. أما النظام التعليمي، فقد تدهور إلى حد بعيد، حيث يعاني الطلاب من ظروف تعليمية غير ملائمة وافتقار إلى الموارد الضرورية.

نتيجة لهذا التدهور، يضطر الكثير من اللبنانيين إلى البحث عن بدائل، مثل التعليم في المدارس الخاصة أو السفر إلى الخارج للعلاج، مما يعكس عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الضرورية. وقد شهدت البلاد احتجاجات واسعة بسبب الفشل الحكومي في تلبية احتياجات المواطنين، مما يعكس انعدام الثقة في النظام القائم.

–الصراع بين الفئات: عدم قدرة الحكومة على ضبط الأمن أو توفير الخدمات الأساسية يعكس حالة من الفوضى، مما يعزز النزاعات بين الفئات المختلفة. تراجع الأمن الاجتماعي يُشجع على ظهور العنف والصراعات، حيث يجد الأفراد أنفسهم مضطرين للدفاع عن مصالحهم وممتلكاتهم في غياب الدولة.

في هذا السياق، تبرز الانقسامات الطائفية والعرقية بشكل متزايد، حيث تُستخدم هذه الهوية كأساس للتمييز والتنافس. قد يُؤدي الفشل الحكومي إلى تصعيد الصراعات بين الفئات المختلفة، مما يعزز من حدة التوترات ويؤدي إلى تفكك المجتمع. يساهم هذا الوضع في خلق بيئة من عدم الاستقرار تدفع الناس إلى الانعزال عن بعضهم البعض، مما يؤدي إلى تفكك النسيج الاجتماعي الذي كان يمثل أساس التعايش في لبنان.

5-الصراعات من أجل البقاء

يُعتبر الصراع من أجل البقاء جزءًا أساسيًا من فكر ابن خلدون، الذي يرى أن الطبيعة البشرية تميل إلى التنافس على الموارد والقدرة على العيش في بيئات قاسية. وفي لبنان، تظهر هذه الصراعات بوضوح من خلال التحديات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالبلاد، مما يجعل الحاجة إلى البقاء أمرًا ملحًا للعديد من الأفراد والجماعات.

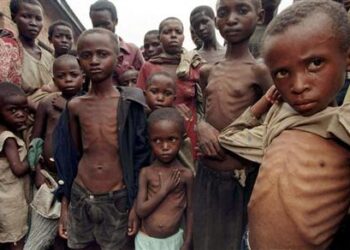

–الأزمات الاقتصادية: يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت منذ عام 2019، حيث أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني حوالي 80% من السكان من مستويات فقر متزايدة، مما يجعل القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والرعاية الصحية أمرًا بالغ الصعوبة.

هذه الظروف القاسية تدفع الأفراد إلى التنافس على الموارد المحدودة، مما يزيد من التوترات الاجتماعية. في سياق فكر ابن خلدون، يمكن اعتبار هذه الصراعات من أجل البقاء نتيجة طبيعية لضعف الدولة وعدم قدرتها على توفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي. ولذا، يتحول كل فرد إلى “فرد في قطيع”، يسعى لتأمين بقائه على حساب الآخرين، مما يعزز من حالة الفوضى وعدم الاستقرار.

–الصراع على الموارد: يتجلى الصراع على الموارد بشكل واضح في لبنان، حيث يُعتبر القتال على الموارد المحدودة، مثل الغذاء والماء، أحد أبرز مظاهر الأزمات الحالية. على سبيل المثال، مع انقطاع الكهرباء ونقص المياه، يضطر اللبنانيون إلى البحث عن مصادر بديلة، مما يؤدي إلى تنافس متزايد بين الأفراد والعائلات للحصول على تلك الموارد.

هذه الصراعات يمكن أن تؤدي إلى تصاعد العنف وتفكك العلاقات الاجتماعية، حيث تتدهور الثقة بين الأفراد وتظهر نذر الانقسام الاجتماعي. في العديد من الحالات، يمكن أن تسفر هذه النزاعات عن مظاهر من العنف، بما في ذلك الشغب والسرقة، مما يعكس الحالة اليائسة التي يعيشها الكثير من الناس.

–أثر النزوح: الأزمة الاقتصادية والسياسية أدت إلى نزوح عدد كبير من اللبنانيين إلى الخارج. هذا النزوح يمثل نوعًا من الصراع من أجل البقاء، حيث يسعى الكثيرون للحصول على حياة أفضل بعيدًا عن الفوضى. يُعتبر هذا النزوح شكلًا من أشكال البحث عن الفرص الجديدة، حيث يغادر العديد من الشباب اللبنانيين البلاد بحثًا عن التعليم والعمل في دول أخرى.

مع ذلك، لا يُعد النزوح مجرد هروب من الأوضاع الراهنة، بل يعكس أيضًا التحديات الداخلية التي تعاني منها البلاد. فالصراعات العائلية والاجتماعية الناتجة عن الهجرة تؤدي إلى تفكك الأسر والمجتمعات، حيث يترك الأفراد عائلاتهم وأحباءهم وراءهم. هذا الأمر يمكن أن يخلق شعورًا بالاغتراب والفقدان، مما يزيد من تعقيد الوضع النفسي والاجتماعي للذين يختارون مغادرة بلادهم.

6-الأمل في الإصلاح.

على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان، فإن فكر ابن خلدون يقدم إشارات مهمة حول إمكانية الإصلاح وتحقيق التغيير الإيجابي. يتطلب هذا الإصلاح رؤية شاملة، تتضمن حوارًا مستمرًا بين الفئات المختلفة، وإصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وتعزيز الهوية الوطنية.

–الحاجة إلى الحوار: بناء حوار بين الفئات المختلفة يعتبر خطوة مهمة نحو الإصلاح. يشير فكر ابن خلدون إلى أهمية التفاعل الاجتماعي والتعاون بين الأفراد والجماعات. يعكس الحوار روح التعاون والتفاهم، مما يسهم في تخفيف حدة التوترات. يتعيّن على الزعماء السياسيين والمجتمعيين العمل على إنشاء منصّات للحوار، حيث يمكن للناس من مختلف الطوائف التعبير عن آرائهم واحتياجاتهم. يمكن أن تشمل هذه المنصات لقاءات مجتمعية، وِرَشْ عمل، ومنتديات لمناقشة القضايا المشتركة. من خلال تعزيز التواصل، يمكن أن يُبنى شعور بالثقة والاحترام المتبادل، مما يُسهل العمل على حل القضايا المعقدة.

–الإصلاحات السياسية والاقتصادية: تعتبر الإصلاحات الجذرية في النظام السياسي والاقتصادي في لبنان ضرورية لتحقيق الاستقرار. يعتمد ذلك على إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية وضمان فعالية الشفافية والمساءلة. تحسين إدارة الموارد يُعد من الأمور الحيوية، حيث تُعاني البلاد من سوء إدارة الموارد الطبيعية والمالية. ومن خلال اعتماد سياسات اقتصادية شاملة، يمكن تحسين الظروف الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مما يسهم في استقرار الوضع الاجتماعي.

كذلك، يجب أن تتضمن الإصلاحات محاربة الفساد المستشري، والذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للاحتقان الاجتماعي. يجب على الحكومة اللبنانية تطبيق سياسات صارمة لمكافحة الفساد، مثل إنشاء هيئات مستقلة لمراقبة الإنفاق العام وتطوير قوانين لحماية المبلغين عن الفساد. من خلال تحسين الثقة في الحكومة وزيادة الشفافية، يمكن أن يتعزز الدعم العام للإصلاحات، مما يسهل تحقيق الأهداف المرجوة.

–تعزيز الهوية الوطنية: يمكن تعزيز الهوية الوطنية من خلال التعليم والتوعية. نشر قيم المواطنة والتفاهم بين الطوائف قد يساهم في بناء مجتمع موحد بعيدًا عن الانقسامات الطائفية. يتطلب هذا التركيز على تطوير المناهج التعليمية التي تعزز قيم التنوع والاحترام المتبادل، مما يساعد على زرع روح التعاون بين الأجيال الجديدة.

بالإضافة إلى التعليم، يمكن تنظيم حملات توعوية ومبادرات ثقافية تُبرز الجوانب المشتركة بين الطوائف المختلفة، مما يساهم في تقليل الانقسامات وتعزيز الشعور بالانتماء إلى وطن واحد. إن تعزيز الهوية الوطنية يُعتبر خطوة حاسمة نحو تجاوز الأزمات، حيث يؤدي إلى تعزيز السلم الأهلي وتحقيق الاستقرار على المدى الطويل.

الخاتمة

إن الوضع الحالي في لبنان يعكس العديد من المفاهيم التي طرحها ابن خلدون حول الحروب والأزمات الاجتماعية. من خلال استكشاف دوافع الحروب، تأثير العصبية، وضعف الدولة، والصراعات من أجل البقاء، يمكننا فهم التحديات التي تواجه لبنان اليوم. ومع ذلك، تبقى هناك إمكانيات للإصلاح والتحول نحو مستقبل أكثر استقرارًا، تتطلب إرادة جماعية للتغلب على الانقسامات وتعزيز قيم التعاون والوحدة.