عرس فخم فارغ من الحب

د. الياس ميشال الشويري

من الأقوال المنسوبة إلى جبران خليل جبران — “مأساتنا أننا نتزوّج ولا نحب، ونتكاثر ولا نُربّي، نبني ولا نتعلّم، نصلّي ولا نتّقي، نعمل ولا نتقن، نقول ولا نصدّق” —

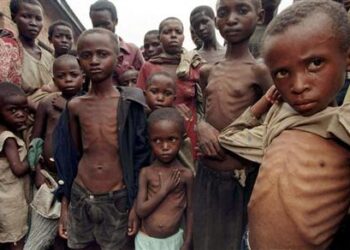

تبدو المقولة هذه المنسوبة إلى جبران خليل جبران كمرآة صافية تعكس خللًا بنيويًا في العلاقة بين القيم المعلنة والممارسات الفعلية. ليست المشكلة نقصًا في المبادئ أو الفِكر، بل هو انفصامٌ صامت بين ما نرفعه من شعارات وما نعيشه من سلوك. في لبنان تحديدًا، حيث يتجاور الإرث الثقافي العريق مع أزمات الدّولة والاقتصاد والتعليم والصحّة والإعلام، يبدو هذا الانفصام جزءًا من الحياة اليومية: حفلات زفاف مترفة فوق فقر عابر للأحياء، مدارس وجامعات لامعة فوق منظومات تربويّة مترنّحة، عمرانٌ يتسع ومساحات معرفة تضيق، طقوس دينيّة مكثّفة دون آثار أخلاقيّة مقابلة في المجال العام، ثقافة عمل تحاربها المحسوبيّة والزبائنية، وخطاب عام ممتلئ بالوعود لا يجد طريقه إلى التنفيذ. هذا المقال يحاول تفكيك هذه المفارقات عبر محاور متكاملة، يصف كلّ محور مظهرًا من مظاهر الفجوة بين القيمة والسلوك، ثم يقرأها في سياق الاجتماع اللبناني، مقترحًا مداخل للإصلاح تنطلق من الداخل: من التربية القيميّة، ومن تحديث المؤسّسات، ومن إنعاش الفضاء الأخلاقي المشترك.

- “نتزوّج ولا نُحب” — بين المؤسّسة والحميميّة في الاجتماع اللبناني

حين يتحوّل الزواج من شراكة إنسانيّة إلى حدث اجتماعي استعراضي، تُستبدَل الجودة بالعَرْض، ويُقاس النجاح بحجم القاعة وعدد الحضور وكلفة الزينة لا بعمق التفاهم واستدامة الاحترام. في لبنان تتفاقم هذه المفارقة بفعل ضغط الأعراف ووسائط التواصل التي تفرض “معيارًا بصريًا” للسعادة الزوجيّة: صورٌ مُنمّقة تُحجب وراءها مخاوف ماليّة، وديونٌ طويلة الأمد، وتوقعات غير واقعية عن “حياة مثالية” تبدأ ولا تنتهي بالرحلة الأولى. يغيب الحديث الجاد عن المهارات العاطفيّة والتواصل وحلّ النزاع وإدارة الميزانيّة المشتركة، لتحضر لغة “التوافق الطائفي” و”التكافؤ الاجتماعي” و”المكانة العائلية” بوصفها محدّدات حاسمة. يساهم ذلك في بناء بيوت على أرض رخوة: مشاعر لم تُختبر تحت ضغط الواقع، وتوقّعات لم تُصحَّح مع المعرفة المتبادلة، وملفّات حسّاسة كالأدوار الجندرية والعمل المنزلي وتوزيع الأعباء تُترك للصدفة. بهذا المعنى يصبح الزواج خطوة شكلية نحو “الاستقرار المعلن” أكثر منه مشروعًا للحميمية الناضجة.

تُعمّق البنية القانونيّة المُجزّأة في لبنان هذه الفجوة، إذ تتوزّع الأحوال الشخصيّة على محاكم مذهبية بقواعد متباينة للطلاق والحضانة والنفقة. يشعر كثيرون أن الدخول إلى الزواج سهلٌ نسبيًا بينما الخروج منه معقّد ومكلف نفسيًا واجتماعيًا، ما يدفع أزواجًا للاستمرار في علاقات مُنهِكة حفاظًا على “السمعة” أو تجنّبًا لكلفة التقاضي والوصم. هذا الإكراه البارد يُنتج تديّنًا شكليًا للرباط الزوجي، حيث يُستدعى المقدّس لتثبيت علاقة تفتقر إلى الحبّ. على المستوى الاجتماعي الأوسع، تتغذّى الصورة النمطيّة عن “الزواج الناجح” من قنوات دراميّة وإعلانيّة تُبقي النقاش الحقيقي حول العنف الأسري والصحّة النفسيّة والعمل العاطفي في الظلّ. حين تُقاس السعادة بخطاب الجمهور لا بأحاسيس الشريكين، تُستبدل المكاشفة بالصمت، ويتحوّل البيت إلى واجهة لا إلى مأمن.

الإصلاح يبدأ من إعادة تعريف النجاح الزوجي: من إبدال مؤشّرات العرض بمؤشّرات العمق. لا تُختَزَل الحلول في “دورات ما قبل الزواج” وإن كانت مهمّة؛ بل في إدراج التربية العاطفية ضمن المناهج المدرسية والجامعية، وفي خدمات إرشاد أسري ميسّرة مستقلّة عن المحاكم الطائفية، وفي إعلامٍ يقدّم نماذج واقعيّة غير رومانسية مُفرِطة ولا قاتمة. على المستوى المؤسّسي، يبدو توحيد معايير العدالة الأسريّة، وتوسيع أدوات الوساطة وحماية الضحايا، وتمكين النساء اقتصاديًا، ركائز ضرورية لإعادة الاعتبار للمحبّة كشراكة ومسؤوليّة. عندها فقط يغدو الزواج امتدادًا طبيعيًا للحبّ، لا قناعًا يُخفِي غيابه.

المحور الثاني: “نتكاثر ولا نُربّي” — من زيادة العدد إلى صناعة الإنسان

في مجتمع يواجه أزمات معيشية حادّة، تصبح التربية رفاهية مُؤجّلة والإنجاب تعويضًا رمزيًا عن إحساسٍ بالهشاشة والامتداد. تُختزل الأبوة والأمومة إلى “تأمين” الطعام والدفء، بينما تُترك مهارات القرن الحادي والعشرين—الفضول، حلّ المشكلات، الانضباط الذاتي، الذكاء العاطفي—للتجربة والخطأ. في لبنان تتداخل أثمان المدارس الخاصّة والضغوط الاقتصادية مع ازدحام الصفوف في الرسميّة، فتَضعُف علاقة الأهل بالمدرسة، وتضيع المسؤوليّة التربويّة بين بيتٍ مُرهق ومؤسّسةٍ متعبة. هكذا يكبر الأطفال في بيئة مشحونة بالخوف من الغد، فيتشكّل وعيهم السياسي والاجتماعي على أخبار الانهيار بدل سرديّات الأمل والعمل.

التربية ليست نقل معلومات بل نقل معنى. معنى المواطنة في بلدٍ يتنازعُه الانتماء الأهلي والمناطقي والطائفي؛ معنى الكرامة في سوق عملٍ يُكافئ الولاء أكثر من الجدارة؛ معنى القانون في دولةٍ يُخرق فيها أمام العلن. عندما يتلقّى الطفل رسائل متناقضة—معلم يشرح أخلاق الطابور ومشهدٌ يومي يُكافئ من “يَزْدَلِف“—تتداعى بوصلة القيم، ويغدو الامتحان معيارًا وحيدًا للإنجاز. من هنا تتكاثر الدروس الخصوصية بوصفها “بديلًا” للتربية، وتتحوّل المعرفة إلى تذاكر عبور، لا إلى أدوات فهم للعالم. يغيب عمل البيت كمدرسة أولى: قراءة مشتركة، محادثات هادئة، حدود واضحة، وتشجيعٌ على السؤال، لتحضر شاشاتٌ تُسكِت لا تُثقّف.

الخروج من فائض الإنجاب ونقص التربية يقتضي عقدًا اجتماعيًا تربويًا جديدًا: اعتبار الطفولة ثروة وطنيّة لا شأنًا عائليًا صرفًا. هذا يعني توسيع الوصول إلى التعليم المبكر النوعي، وتدريب الأهل على الأبوة والأمومة الرعائيّة، وتحفيز المدارس على شراكات مجتمعية تتجاوز الصفّ، وتوحيد معايير حماية الطفل عبر قضاءٍ سريع وخدمات نفسيّة مُمَوّلة. في لبنان يمكن للبلديات والجامعات ومنظّمات المجتمع المدني أن تبني بنية دعم محليّة: نوادٍ قرائية، مختبرات علوم مجتمعية، مسارح مدرسية، ومساحات لعب آمنة. حينذاك يصبح التكاثر إدراكًا لمسؤولية التربية، لا مجرّد استمرارٍ بيولوجي يترك إنسان الغد يتدبّر أمره وحيدًا.

المحور الثالث: “نبني ولا نتعلّم” — عمران بلا معرفة ومعرفة بلا عمران

يتباهى اللبنانيون بأفقٍ عمرانيّ يتبدّل بسرعة: أبراجٌ شاهقة، مجمّعات تجاريّة، وواجهات زجاجية تلمع على البحر والجبل. لكنّ البناء المادي لا يساوي التقدم إن لم تُرافِقه بنية معرفيّة تنتج الخبرة وتُراكمها. حين تغيب مراكز الأبحاث البلديّة والحضريّة، وتضعف قواعد البيانات المفتوحة حول السكن والتنقل والطاقة والمياه، يصبح العمران قرارًا تجاريًا قصير الأمد لا تخطيطًا طويل النفس. تتجاور المباني مع بنية تحتيّة متقادمة، وتتكدّس السيارات لأن النقل العام فكرة “مؤجلة“، وتتفاقم الفجوات بين أحياء مخدومة وأخرى مهمّشة. بذلك يغدو البناء مرآة لسياسة “المشروع” لا “الخطة“.

المعرفة هنا ليست شهاداتٍ فخمة بل منظومة تعلّم مؤسّسي: تقييم للأثر البيئي والاجتماعي، منصّات لبيانات حضريّة مفتوحة، مختبرات سياسات تشاركية، وبرامج جامعية تتكامل فيها الهندسة مع علوم الاجتماع والاقتصاد والبيئة. في لبنان تتوافر جامعات وخبرات، لكن الجسور بينها وبين القرار العام ضيّقة. تغيب الثقافة البحثية عن البلديات واتحاداتها، وتُحال الدراسات إلى “مكاتب” تعمل بالقطعة. النتيجة عمرانٌ “سريع” يفتقر إلى الذاكرة المؤسّسية: نكرر الأخطاء نفسها لأننا لا نُوثّقها، ونحتفل بالإنجاز قبل قياس جدواه.

الإصلاح يمرّ عبر جعل المدينة “كتابًا مفتوحًا“: خرائط ملكيّة وخرائط ظلّ تُظهر الفجوات في الخدمات، لوحات مؤشرات حضريّة تُحدّث دوريًا، ومناقصات تشترط تقييمات علميّة مستقلة ونشرها. في بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة وسواها، يمكن أن تقود الجامعات شراكات لإدارة بيانات البيئة الحضرية، وتطوير نماذج نقل عام منخفض الكلفة، وتصميم أحياء صديقة للمشاة والدراجات. حين يتعلّم العمران من نفسه، يصبح البناء فعل معرفة؛ وعندما تُغذّي المعرفة قرار البناء، نتجاوز الاستعراض إلى رفاهٍ ملموس.

المحور الرابع: “نصلّي ولا نتّقي” — التدين الشكلي وأخلاقيات المجال العام

تفيض الحياة اللبنانيّة بطقوس دينيّة غنيّة: مواسم، أعياد، صلوات جماعيّة، وخُطب تُذكّر بالرحمة والعدل. لكنّ الفجوة تتّسع بين حرارة الطقس وبرودة السلوك العام. تُختزل التقوى في أداء شعائر مرئيّة بينما تغيب العدالة والشفافية في الإدارة والاقتصاد والسياسة. هذا الانفصال يُنتج إطارًا نفسيًا مريحًا: أداء الفريضة يمنح شعورًا بالاكتمال يُسكِت وخز الضمير أمام ممارسات يوميّة لا أخلاقيّة—رشوة صغيرة “لتسيير المعاملة”، كذب “أبيض”، استغلال “مؤقّت”. هكذا تتحوّل الديانة إلى هوية اجتماعيّة لا منهج حياة.

تسهم بنية الطوائف في تحويل القيم إلى شعارات تنافسيّة. يُستدعى المقدّس لحماية المصالح لا لخدمة الصالح العام، وتُقاس التقوى بحجم الحشود لا بأثرها على الفقراء وحقوقهم. يتراجع الخطاب الأخلاقي الكوني لمصلحة لغة “نحن/هم“، فتتقلّص رقعة الضمير ليغدو محليًا ضيّقًا. في المدارس والجامعات والجمعيات، تُدرّس التربية الدينيّة غالبًا بوصفها معلومة، لا بوصفها دعوةً لمسؤوليةٍ مدنيّة تتجلّى في احترام القانون، حفظ المال العام، نصرة الضعيف، والتحرّر من الخوف.

المطلوب إعادة وصل الطقس بالأثر: أن يُقاس التدين بما يخلّفه من سلوك مدني—شفافية في المعاملة، نزاهة في العمل، رحمة في الخطاب، ورفض صريح لأي استغلال. في لبنان يمكن لدور العبادة أن تصبح منصّات خدمة عامة: عيادات قانونيّة مجانيّة، صناديق تضامن محليّة، حملات بيئيّة، وبرامج مصالحة مجتمعية. حين تُعاد صياغة الوعظ ليصير تدريبًا عمليًا على العدالة—لا وصفًا نظريًا لها—نبدأ نرى كيف تتحوّل الصلاة إلى تقوى، والهوية إلى أخلاق.

المحور الخامس: “نعمل ولا نتقن” — أخلاق الجدارة بين الثقافة والمؤسّسة

الإتقان ليس مجرّد مهارة فرديّة بل ثقافة تُكافأ وتُحرس. حين تتغوّل الوساطات والمحسوبيّات على معايير التوظيف والترقية، ينكمش الحافز للإتقان لأن العلاقة بين الجهد والجزاء تنقطع. في لبنان تتسرّب هذه العدوى من القطاع العام إلى الخاص: تُصبح السيرة الذاتية “شبكة علاقات”، وينقلب التدريب المستمرّ إلى كلفة “غير ضرورية”. يهاجر الأكفاء أو يصمتون، وتبقى المنظومات تعمل بأدنى مستويات الأداء المقبول. النتيجة خدمات بطيئة، منتجات هشّة، ومشروعات تتعثّر بعد قصّ الشريط.

الإتقان يتطلّب بنية حوكمة دقيقة: توصيف وظائف واضحًا، تقييم أداء شفّافًا، مسارات مهنية قائمة على الكفايات، وثقافة تغذية راجعة لا تُفسَّر كإهانة. كما يتطلّب نقابات قويّة تحمي معايير المهنة وتردع المخالفة، وجامعات تُقيم برامجها على نتائج التعلم لا على عدد الساعات. في لبنان، حيث تتقاطع الأزمات مع مرونة مجتمعيّة ملحوظة، يمكن تحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مختبرات جودة: توثيق إجراءات، قياس رضا العملاء، اعتماد شهادات بسيطة الجودة، ونشر قصص نجاح محليّة تقلّص فجوة الثقة.

إطلاق نهضة الإتقان يحتاج إلى تحالفٍ بين الدولة والسوق والمجتمع: مشتريات حكوميّة تشترط الجودة لا السعر وحده، حوافز ضريبية للتدريب والابتكار، منصّات تصنيف مهني طوعي تُظهر من يلتزم، وإعلام مهني يحتفي بالامتهان لا بالنجوميّة. في المدارس والمعاهد، تُزرع بذرة الإتقان عبر تعليم مهني حديث مرتبط بسوق العمل، ومشاريع تخرّج تحلّ مشكلات حقيقيّة في البلديّات والقرى. عندما يرى الشاب اللبناني أن الجهد يُثمَّن وأن المهارة تُحترم، يتبدّل المزاج من “تدبير الحال” إلى “إحكام الصنع“، ويتحوّل العمل من ضرورة إلى رسالة.

المحور السادس: “نقول ولا نصدق” — أزمة الصدق في الفضاء العمومي والإعلام

الصدق رأس المال الاجتماعي الذي تُبنى عليه الثقة وتُدار به السياسة والاقتصاد. حين يختلط الخبر بالرأي، والإعلان بالمعلومة، والولاء بالتحليل، يفقد الجمهور البوصلة. في لبنان يتضاعف هذا الالتباس بفعل استقطاب الإعلام وملكيّته، وانتشار منصّات رقمية تُكافئ الصدمة والانتشار على حساب التحقّق، فتسود “حقيقةٌ متعدّدة” تُختار بحسب الانتماء لا الدليل. يتلوّن الخطاب العام سريعًا مع موجات الأزمات، ويُعاد تدوير الوعود بلا آليات مساءلة، فتتهاوى شرعية الكلام الرسمي، ويستقيل المواطن من الرجاء.

ترميم الصدق يبدأ من البنية: تشريعات لشفافية المعلومات، هيئات مستقلة للوصول إلى البيانات، معايير إفصاح للقطاعين العام والخاص، ومختبرات تدقيق حقائقي مستقلّة مرتبطة بجامعات لا بجهات ممولة متحيّزة. كما يتطلّب تربية إعلامية رقمية للمواطنين—خصوصًا في المدارس—تعلّمهم القراءة النقدية، التحقّق العكسي للمصادر، التفريق بين التحليل والادّعاء، وفهم آليات التضليل الخوارزمي. في غياب هذه العناصر، سنظل نقول كثيرًا ونصدّق قليلًا.

يمكن للبنان أن يبني نموذجًا مصغّرًا للصدق العمومي عبر مبادرات محليّة: نشر موازنات البلديات على مواقعها بصيغة قابلة للبحث، مجالس مواطنين مصغّرة تراجع السياسات المحليّة، منصّات “وعود متتبّعة” ترصد تنفيذ التعهّدات، وحملات تشجّع المسؤولين على لغة الاعتراف: “لا نعرف—سنبحث”، “أخطأنا—سنصحّح”. حين يغدو الصدق عمليًا ومرئيًا، يعود الكلام ليصير عقدًا اجتماعيًا لا ضوضاء.

الخاتمة

تكشف مقولة جبران خليل جبران شبكةً من المفارقات التي لا تُعالج بالشعارات بل بإعادة ربط القيمة بالفعل: زواجٌ يُسنده حبٌّ ناضج، إنجابٌ تحرسه تربية، عمرانٌ يقوده تعلّم، صلاةٌ تُثمر تقوى، عملٌ يُتوَّج بالإتقان، وخطابٌ ينهض على الصدق. في لبنان، حيث تتجاور الجروح مع القُدرات، يمكن تحويل هذه المفارقات إلى خارطة طريق: تربية عاطفية ومواطنيّة تبدأ من البيت والمدرسة؛ مؤسسات عدالة وأسرة تعمل بمعايير منصفة؛ مدنٌ تتعلّم من بياناتها؛ فضاء دينيّ يُحوّل الطقس إلى أثر؛ اقتصادٌ يُكافئ المهارة لا الوساطة؛ وإعلامٌ يضع الحقيقة فوق الاصطفاف. لا يطلب هذا التحوّل معجزاتٍ كبرى، بل تراكم أفعالٍ صغيرة متّسقة مع القيم المعلنة. حين يتقلّص الفاصل بين ما نقول وما نفعل، نخرج تدريجيًا من “مأساتنا” إلى إمكانيّتنا: مجتمعٌ يصنع معنى حياتِه بيديه، ويعيد إلى الكلمات وزنها، وإلى الأعمال روحها.