انجيل برنابا

د.الياس ميشال الشويري

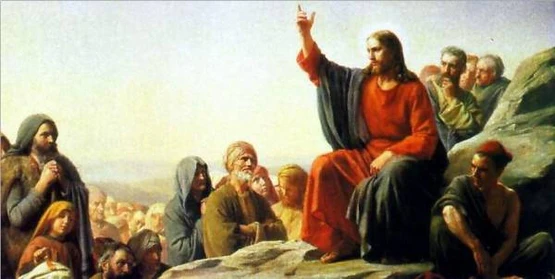

يُعدّ إنجيل برنابا من أكثر النصوص إثارة للجدل في تاريخ الفكر الديني المقارن، إذ يمثل وثيقة منتحلة نسبت زورًا إلى أحد تلامذة المسيح، لتطرح سردية مغايرة تمامًا لما ورد في الأناجيل الأربعة القانونية المعتمدة لدى الكنائس المسيحية. وقد استغل هذا الإنجيل في أطر عقائدية وأيديولوجية مختلفة، خصوصًا في السياقات التي شهدت توترًا أو صراعًا بين الإسلام والمسيحية، فصار وسيلة للجدل الديني أكثر من كونه وثيقة تاريخية قابلة للدرس العلمي. وبينما تسعى الكنائس إلى التحذير من مغالطاته وتفنيد محتواه، نجد بعض الأوساط في العالم الإسلامي – ومنها في لبنان – تتعامل معه كحقيقة مخفية، ما يفرض ضرورة مناقشته بعين الباحث المتجرد، لا المتحيز. في هذا المقال، نعرض الخلفية التاريخية لإنجيل برنابا، ونفند مغالطاته اللاهوتية والتاريخية، ونقارن بينه وبين الأناجيل القانونية، ثم ندرس أثره في الخطاب الديني المعاصر في العالم العربي ولبنان تحديدًا.

1. نشأة إنجيل برنابا وتاريخه المشبوه

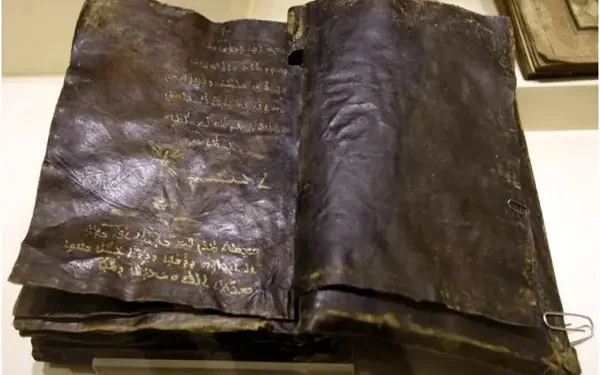

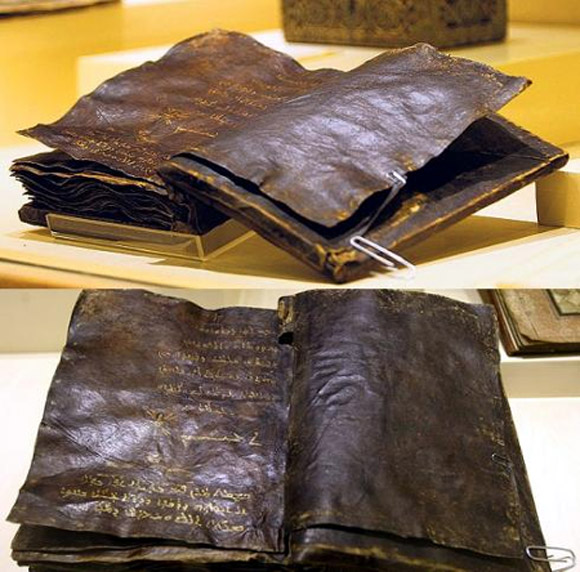

إنجيل برنابا لا يُعدّ من الأناجيل القانونية المعترف بها في التقليد المسيحي، بل يُصنَّف ضمن النصوص المنحولة (Apocryphal) التي ظهرت في فترات متأخرة من التاريخ. وتشير الدراسات إلى أن أقدم نسخة مكتوبة معروفة منه تعود إلى ما بين القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، أي بعد أكثر من ألف عام من حياة الرب يسوع المسيح. يُنسب هذا الإنجيل إلى “برنابا“، أحد مرافقي القديس بولس الرسول، إلا أن هذه النسبة تفتقر إلى أي دليل تاريخي موثوق أو سند نصي من الحقبة الرسولية. ومن اللافت أن هذا النص لم يُذكر في كتابات آباء الكنيسة الأوائل، ولا في المجامع المسكونية، كما أنه لا يظهر في أي من المخطوطات المسيحية القديمة المعروفة، ما يعزز الشكوك حول أصله وتاريخه.

نُقل إنجيل برنابا بلغتين رئيسيتين: الإيطالية والإسبانية. ويعتقد بعض الباحثين أن النسخة الإيطالية ظهرت أولاً، ثم تُرجمت إلى الإسبانية. النص مليء بالاقتباسات من العصور الوسطى، ويحتوي على إشارات إلى أنماط تفكير لم تكن موجودة في القرون الأولى للمسيحية. كما أن بعض المفردات والتعابير اللاهوتية تدلّ على تأثر واضح بالتصورات الإسلامية في العصور الوسطى، مما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن مصدره قد يكون كاتب مسلم أو متعاطف مع الإسلام.

لم يتم التعرف على إنجيل برنابا ضمن قائمة الأناجيل المعترف بها، لا عند الكنيسة الغربية (الكاثوليكية) ولا الشرقية (الأرثوذكسية)، ولا عند الكنائس الإنجيلية البروتستانتية. وقد أدانه علماء اللاهوت والمخطوطات باعتباره مزورًا أو ملفقًا. المجامع المسكونية مثل مجمع نيقية (325 م) أو مجمع قرطاجة لم تذكره أبدًا، وهذا يشير إلى أنه لم يكن موجودًا أو معروفًا في تلك الفترات، وإلا لكان قد أثار نقاشًا كبيرًا، نظراً لمضمونه المثير للجدل.

2. أبرز المغالطات في إنجيل برنابا

من أبرز السمات التي تكشف زيف إنجيل برنابا كثرة المغالطات التاريخية والجغرافية الفادحة. فعلى سبيل المثال، يذكر النص أن يسوع وُلد في زمن بيلاطس البنطي، في حين تؤكد المصادر التاريخية الموثوقة أن بيلاطس لم يكن والياً على اليهودية عند ميلاد المسيح، بل تولّى هذا المنصب بعد ذلك بسنوات. كما يصف البحر الأبيض المتوسط بأنه “بحيرة صغيرة“، في تجاهل صارخ للواقع الجغرافي المعروف حتى في تلك الأزمنة. ويخطئ النص كذلك في تحديد مواقع مدن معروفة مثل الناصرة وكفرناحوم، ما يدل بوضوح على أن كاتبه لم يكن على دراية دقيقة بالجغرافيا أو التاريخ الحقيقي لفلسطين في القرن الأول، بل كتب من منظور بعيد مكانيًا وزمنيًا عن السياق الذي يدّعي وصفه.

على الصعيد اللاهوتي، يتبنّى إنجيل برنابا مواقف مغايرة كليًا لتعاليم الأناجيل القانونية، إذ ينفي بشكل قاطع ألوهية المسيح، ويُنكر واقعة الصلب والقيامة، معتبرًا أن يهوذا الإسخريوطي هو من صُلب بعد أن شُبّه له. وتتقاطع هذه المواقف مع بعض المفاهيم الواردة في النص القرآني، لكنها تتعارض جذريًا مع ما جاء في الأناجيل الأربعة (متى، مرقس، لوقا، ويوحنا)، التي تواترت على تأكيد صلب المسيح وقيامته في اليوم الثالث. كما يصوّر هذا الإنجيل المسيح على أنه نبي بشري فقط، وينسب إليه نبوءات صريحة عن مجيء محمد، وهو طرح لا يوجد له أثر في أي من النصوص المسيحية المعتمدة أو في التقليد الرسولي.

من المغالطات اللافتة أن الكاتب يتحدث عن الكرمة في إيطاليا، ويستخدم عملة “الدانار“، وهي عملة لم تكن متداولة في فلسطين في عهد المسيح. كما يتبنى إنجيل برنابا مفاهيم قانونية وتاريخية مستحدثة، مثل فكرة صكوك الغفران، وهي من مستجدات العصور الوسطى، وليس لها أي وجود في القرن الأول. كل هذه الأمور تكشف أن الكاتب ليس معاصرًا للمسيح، بل كتب من منظار ثقافة العصور الوسطى الأوروبية والإسلامية.

3. الاختلافات الجوهرية مع الأناجيل الأربعة القانونية

الأناجيل الأربعة القانونية (متى، مرقس، لوقا، ويوحنا) كُتبت بين عامي 60 و100 ميلادي، من قِبل شهود عيان أو من نقلوا عن شهود عيان لحياة المسيح. وقد اعتمدتها الكنيسة منذ القرون الأولى بسبب وحدة مضمونها وتوافقها مع تعاليم الرسل والكنيسة الناشئة. بينما إنجيل برنابا ظهر متأخرًا جدًا، ويخالف هذه الأناجيل بشكل كامل، ما يؤكد أنه لم يكن جزءًا من التقليد الرسولي ولا من التعليم المسيحي القديم.

يؤكد الإنجيل بحسب يوحنا أن “الكلمة صار جسدًا وحلّ بيننا“، في إشارة واضحة إلى ألوهية المسيح وتجسده، بينما يرفض برنابا هذه العقيدة، معتبرًا أن المسيح مجرد بشر ونبي. كما أن مفهوم “ملكوت الله” في الأناجيل القانونية يشير إلى رسالة روحية تتجاوز الحدود الزمنية والمكانية، أما في برنابا، فيأخذ الملكوت طابعًا سياسيًا وانتقاميًا، في قراءة أقرب إلى الحس الإسلامي أو اليهودي المتشدد.

من حيث البنية السردية، تتسم الأناجيل القانونية بالتسلسل التاريخي واللاهوتي، وتعرض سيرة المسيح بتفاصيل متناسقة، أما إنجيل برنابا فيعاني من تناقضات متكررة داخل النص، ويصعب تتبع تسلسل منطقي فيه. يُلاحظ أيضًا غياب البعد الرمزي والروحي العميق الموجود في الأناجيل الأربعة، ما يجعل الكثير من الباحثين يعتبرونه نصًا دعائيًا لا لاهوتيًا، هدفه ضرب العقيدة المسيحية التقليدية من داخلها.

4. الاستخدامات المعاصرة لإنجيل برنابا والردود عليه

في العصر الحديث، أصبح إنجيل برنابا موضوعًا يستغل في النقاشات بين المسلمين والمسيحيين، خصوصًا في سياق الحوار أو الجدل الديني. يستشهد به البعض لتأكيد نبوة محمد من نص مسيحي، لكن هذا الموقف يواجه رفضًا واسعًا من علماء التاريخ والنصوص القديمة، حتى من بعض الباحثين المسلمين الذين يرون أن استخدام نص مزور يضعف من الحجة ولا يقويها.

أما الكنيسة المسيحية، بكافة طوائفها، فقد رفضت هذا الإنجيل جملةً وتفصيلًا، وعدّته انتحالًا هدفه تشويه العقيدة. وقد صدر العديد من الدراسات والأبحاث الأكاديمية التي تُظهر التناقضات التاريخية واللغوية والعقائدية فيه، وتؤكد أن لا علاقة له بالأناجيل القديمة أو باللاهوت المسيحي السليم. بعض هذه الدراسات أنجزها مختصون غير مسيحيين، مما يزيد من حياديتها ومصداقيتها في تفنيد النص.

في المقابل، يطرح إنجيل برنابا إشكالية ثقافية أكبر: كيف يمكن لنص منحُول أن يُحدث هذا الجدل؟ هذا يدفعنا للتأمل في خطر التلاعب بالنصوص الدينية وتوظيفها سياسيًا أو أيديولوجيًا. إن النقاش حول هذا الإنجيل لا يجب أن يُستخدم لإثبات دين أو نفي آخر، بل ليكون حافزًا لمزيد من التحقيق العلمي، وحماية النصوص المقدسة من التحريف والتوظيف، سواء من داخل الدين أو خارجه.

5. أثر إنجيل برنابا في العالم العربي ولبنان تحديدًا

5. أثر إنجيل برنابا في العالم العربي ولبنان تحديدًا

في العالم العربي، لقي إنجيل برنابا رواجًا واسعًا في بعض الأوساط الإسلامية، حيث يُقدَّم أحيانًا كدليل من داخل “التراث المسيحي” على صحة نبوة محمد. وقد تُرجم إلى العربية مرات عديدة، وطُبع في دور نشر مختلفة، بعضها ذات توجه دعوي. لكن هذه الترجمات غالبًا ما تجاهلت السياق التاريخي والتزوير الواضح الذي يكتنف النص، ما أدى إلى انتشاره بين عامة القراء بوصفه “الإنجيل الحقيقي” الذي أخفته الكنيسة. وقد ساهم الإعلام غير المتخصص في تضخيم هذا الفهم المغلوط.

في لبنان، حيث يتقاطع الوجود المسيحي والإسلامي تاريخيًا وثقافيًا، أصبح إنجيل برنابا مادة للتجاذب في النقاشات الدينية، لا سيما في الفترات التي تصاعد فيها الخطاب الديني المتشدد. وقد استُخدم أحيانًا لتبرير مواقف هجومية ضد المسيحية أو لإثبات صحة التصور الإسلامي عن المسيح، خصوصًا في خطابات بعض الدعاة أو المنشورات غير الأكاديمية. في المقابل، واجه رجال الدين المسيحيون هذا النص بكثير من الحذر، داعين إلى التفريق بين النصوص الأصلية و”النصوص المنحولة” التي لا تعكس الإيمان الحقيقي ولا تعاليم المسيح.

إن الأثر الأعمق لإنجيل برنابا في لبنان والعالم العربي لا يتوقف عند النقاش اللاهوتي، بل يمتد إلى بُعد ثقافي وفكري أوسع، حيث يكشف عن أزمة في التعامل مع النصوص التاريخية، وخلل في التفكير النقدي والمنهجي. فالتمسك بنص مشبوه كهذا – من دون تحليل علمي – يعكس سطحية ثقافية واستغلالًا دينيًا يهدد التعايش الحقيقي بين الأديان في المنطقة. ولعلّ لبنان، كمجتمع متنوع، مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى ترسيخ ثقافة النقد المعرفي، لا ثقافة التوظيف الإيديولوجي للنصوص المنحولة، كإنجيل — اذا جاز التعبير — برنابا!

6. آراء بعض المفكرين المسلمين حول “إنجيل برنابا“

رغم ما يُشاع أحيانًا عن تبنّي بعض المسلمين لما يُعرف بـ”إنجيل برنابا“، إلا أن عددًا من أبرز المفكرين والباحثين المسلمين رفضوا هذا النص واعتبروه ملفقًا لا يمت بصلة إلى المصادر الإسلامية الموثوقة. فقد أشار هؤلاء الكتّاب إلى التناقضات الصارخة بين هذا الإنجيل المزعوم ومضمون القرآن الكريم، فضلًا عن غياب أي أثر له في التراث الإسلامي المبكر. وفيما يلي عرضٌ لأبرز هذه الآراء:

-الدكتور محمد شفيق غربال (1894-1961) وصف “إنجيل برنابا” بأنه نص مزيف، ألفه كاتب أوروبي في القرن الخامس عشر، ويحمل أخطاءً واضحة في تصوير البيئة السياسية والدينية في القدس زمن السيّد المسيح. ويضيف أن النص يصرّح على لسان يسوع أنه ليس المسيح الحقيقي، بل مجرّد مبشّر بمحمد، الذي سيكون هو “المسيح” المنتظر، وهو ادعاء يفتقر إلى أي أساس إسلامي أو تاريخي

(المصدر: كتابات الدكتور غربال في تاريخ الأديان)

-الكاتب عباس محمود العقاد (1889 –1964) بعد تحليله لنص “إنجيل برنابا“، خلص العقاد إلى أنه كتاب مفبرك مليء بالتناقضات، وقال:

“فيه أخطاء لا يجهلها اليهودي المطلع على كتب قومه، ولا يرددها المسيحي المؤمن بالأناجيل، ولا يتورط فيها المسلم الذي يفهم ما في هذا الإنجيل من التناقض مع القرآن”.

(المصدر: جريدة الأخبار، العدد الصادر في 26 تشرين الأول 1959)

-الدكتور علي عبد الواحد وافي (1901-1991) في كتابه “الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام“، يوضح الدكتور وافي أن “إنجيل برنابا” لا يستند إلى مصدر موحى، ويقول:…وإن كان بعض ما يشمل عليه هذا الكتاب يحمل على الظن بأنه موضوع، أي من وضع إنسان وليس وحيًا إلهيًا … والإسلام ليس في حاجة إلى كتاب كهذا تحوم حوله شكوك كثيرة.”

-الدكتور محمود بن الشريف أشار إلى غياب الأصل العبري للكتاب، وأن وجود نسخة إيطالية واحدة فقط يعزّز الشكوك حول منشئه. ويُرجَّح أن مؤلفه هو راهب إسباني يُدعى “فراو مارينو“، كان يهوديًا، ثم اعتنق المسيحية، ثم أعلن إسلامه لاحقًا، ويُعتقد أنه ألّف هذا النص متأثرًا بخلفياته المتعددة، ونسبه إلى “برنابا” ليُضفي عليه طابعًا تاريخيًا ورسوليًا.

(المصدر: الدكتور بن الشريف في كتاب “الأديان في القرآن”)

7. الخاتمة

تكشف آراء الكتّاب المسلمين – من مدارس فكرية مختلفة وعصور متعددة – عن إجماع علمي وفكري بأن ما يُعرف بـ”إنجيل برنابا” لا يمتّ إلى الوحي بصلة، بل هو مؤلف ملفق ظهر في العصور الوسطى، متأثرًا بسياقات سياسية ودينية أوروبية، وليس له أي جذور في النصوص الإسلامية الأصلية أو في التراث الإسلامي المبكر.

بل على العكس، يبرز التناقض الحاد بين ما جاء في هذا “الإنجيل“، اذا جاز التعبير، وبين القرآن الكريم، سواء في العقيدة، أو القصص النبوية، أو المفاهيم اللاهوتية، وهو ما جعل كبار المفكرين الإسلاميين يتعاملون معه بوصفه نصًا مفتعلاً، لا يخدم الإسلام بل يسيء إلى صدقيته أمام أهل العلم.

من هنا، فإن الاعتماد على “إنجيل برنابا” لتثبيت أية حجج دينية أو تاريخية يُعدّ مسلكًا خاطئًا، لا يخدم لا المسيحية ولا الإسلام، بل يفتح الباب أمام تشويش ثقافي وعقائدي لا طائل منه.