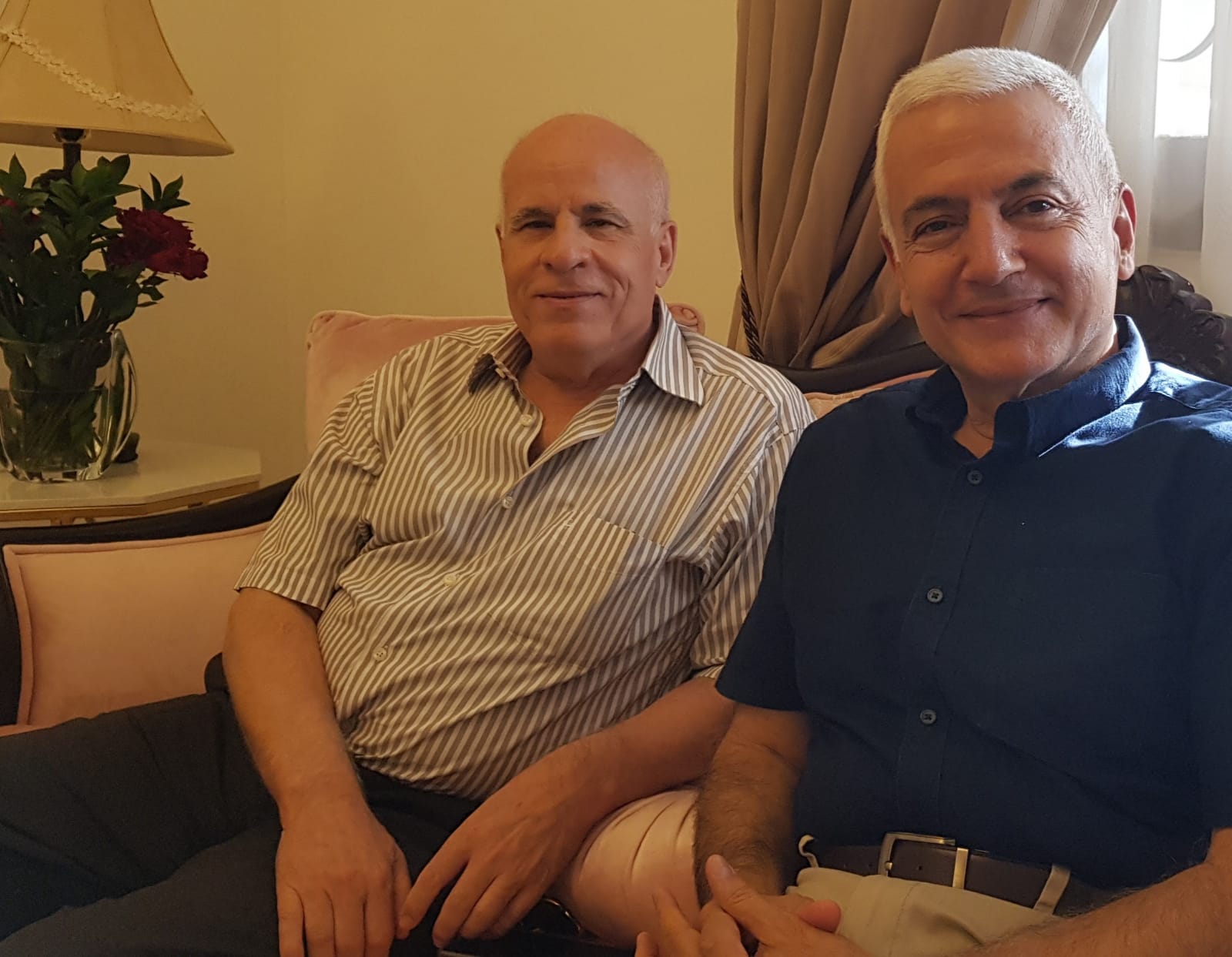

د. خلايلي مع معلّمه د.فتحي حماده

طبيب الأطفال (والأديب) د. غالب خلايلي لا يزال ضمير هذا الإختصاص والمؤرخ، اذا جاز التعبير، لحقبة ماضية كان فيها الرعيل الأول من الأطباء السوريين عامة، والإختصاصيين بطب الأطفال على وجه الخصوص قدوة في متابعة أنشطتهم وتجاربهم وتفوقّهم على الأمراض الإنتانية التي تفتك بأجساد هؤلاء البراعم، وقت كان التطوّر العلمي لا يزال يحبو. فبعد مقابلة مطوّلة أجراها مع الإختصاصية بطب الأطفال والرضّع د. سحر ادلبي (يمكن العودة الى المقال بالدخول الى موقع “تأمين ومصارف”) ، وهي من أبرز الأطباء السوريين والعرب في حقل هذا الإختصاص، مضى د. خلايلي في هذه المهمّة التاريخية (وربما لإعداد كتاب يحتاجه الأطباء العرب عموماً) وأجرى حديثاً مطوّلاً أيضاً مع أحد الأطباء المرموقين من الرعيل الأول، هو الدكتور فتحي حمادة، مدير برنامج صحة الأسرة، وكان من أوائل طلاب الدراسات العليا في سورية، تحديداً الدفعة الثالثة أواخر 1977، ليمارس في ما بعد المهنة في مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق مشرفاً على قسم الأمراض الإنتانية، ومعلّماً لطلاب الطب والدراسات العليا (1980-1990)، ثم استشارياً في عيادات الأنروا (1990-1995)، فمديراً لبرنامج صحّة الأسرة فيها (1995- 2010)، حيث أنجز عدداً من الدراسات المهمّة. وبالمناسبة، فالدكتور فتحي هو معلّم د. خلايلي الذي وصفه للقراء بـ “الإنسان الجادّ المخلصٌ، والطبيبٌ المجدّ ذي الدماغٍ الوقّاد، والذي احتفظ بشعلة الشباب الوقّادة في زمن الشيخوخة الجميل، اذ لا يملّ المرء صحبتَه ولا التعلّمَ منه. صحيح أننا تفرّقنا بعد عام تخرّجي 1988، كلٌّ منا في طريق طويل، لكنّنا حافظنا على الودّ، حتى كان هذا اللقاء الحار بعد ثلاثة عقود ونصف من الافتراق”.

سألته بداية: لا ينجح الإنسان في أيّ عمل ما لم يحبّه، فإن أحبّه باح له بأسراره، فما الذي حبّبك إلى الطب، ثم إلى طب الأطفال؟ أجاب:

-شكراً جزيلا أخي د. غالب على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقد كنتَ دائماً ممن يتميّزون بالوفاء والخلق الكريم، ولذا فإن اللقاء بك كان مفعماً بالود والألفة، وكأننا لم نفترق لعشرات السنين.

ان الطب مهنة لها ميزات قلما تجتمع في مهنة أخرى، منها أن موضوعها الإنسان، وغايتها رفاهيته بوضعه في حال الصحة التامة والشاملة جسديا ونفسيا وعاطفيا واجتماعيا، وهي محل تقدير واحترام المجتمع. ولا شك أنها مهنة مرهقة سواء أثناء الدراسة أم خلال الممارسة، وتحمل على الدوام شحنة من الأحاسيس والمشاعر التي تنتاب الطبيب حينما يرى نتيجة عمله، فلا أجمل من شعور الطبيب لدى نجاحه في مساعدة مريضه على الشفاء، ولا أقسى من شعوره بالعجز عن مساعدة المريض. وطب الأطفال يتعامل مع الإنسان منذ بداية حياته حين يكون في منتهى الضعف، وفي مراحل نموه المختلفة واكتساب المهارات اللازمة لحياة كريمة ومنتجة؛ وطبيب الأطفال يؤدي دورا حاسما في هذا التطوّر، وهذا ما جعلني أميل إلى هذا الاختصاص، كما أنني لاحظت خلال السنة الاخيرة في كلية الطب أن قسم طب الأطفال أكثر الأقسام تنظيماً، وأفضلها علمياً وإداريا، حتى أنني اخترت أطروحة التخرج عن (ابيضاض الدم عند الأطفال).

س: هل راودك حلم الطب وأنت طفل، خاصة وأنك من مواليد 1950 ، أي بعد عامين من نكبتنا الكبرى؟ هل كان لذلك أثر؟

ج: الحقيقة أن دراسة الطب كانت منذ البداية رغبة الوالد – رحمه الله – وهو من غرس في نفسي التطلّع إلى هذه الدراسة، فقد كان يكنّ تقديرا كبيرا لهذه المهنة، ويعتقد أننا – وقد فقدنا كل ما نملك – لم يكن أمامنا من سبيل غير التعليم لنحيا حياة كريمة.

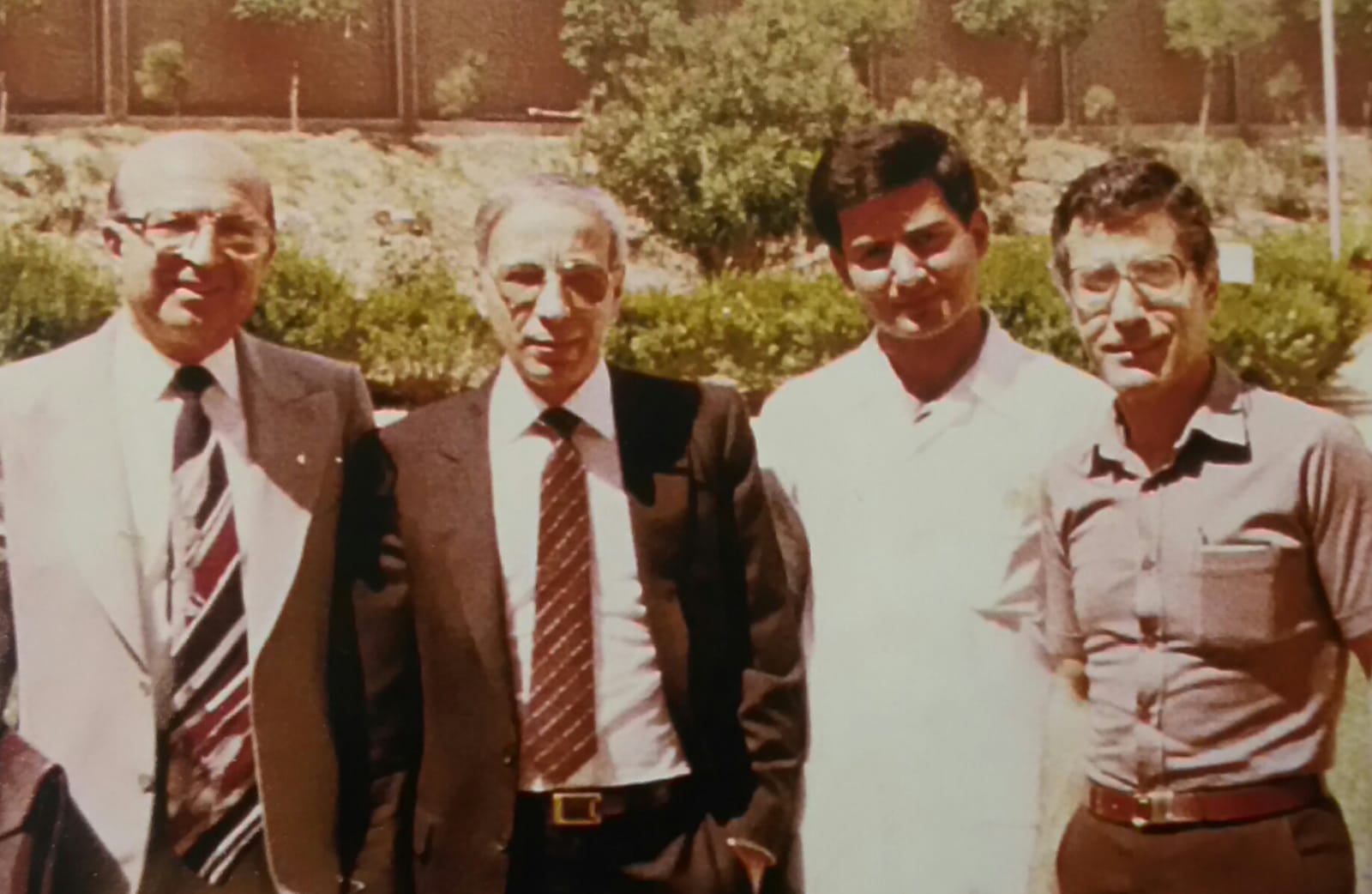

من يسار الصورة الأستاذ الدكتور رشاد العنبري، الأستاذ الدكتور هاني مرتضى، طالب الطب غالب خلايلي، الأستاذ الدكتور برنار خازم، ١٩٨٤

س: أنت تجيد الطب باللغة الأم العربية، وهذه صفة نادرة عند الأطباء العرب غير السوريين، كما تجيد الطب باللغة الإنجليزية، إذ تابعتَ دراستك في بريطانيا في وقت ما. كيف تصف تجربتك لغوياً، وهل ترى أن لغتنا قاصرة أو أنها عائق في وجه التقدم العلمي؟

ج: سورية هي البلد الوحيد – حسب علمي – التي تدرس الطب باللغة العربية، وأعتقد أن خريجيها يمتلكون سوية علمية، ومهنية عالية. ولكن اللغة الانجليزية هي لغة العلم في الزمن الحاضر ولا بدّ للطبيب من الإلمام بها حتى يتمكن من متابعة أحدث التطورات، ولذا أرى أن تكون بعض مقررات العلوم الأساسية باللغة الإنجليزية، وأظن أن تدريس مادتي التشريح وعلم وظائف الأعضاء (الفيزيولوجيا) بهذه اللغة سوف يساعد طبيب المستقبل في مواكبة التطورات العلمية، مع بقاء اللغة العربية أساسا في تعليم الطب، وأعتقد أن الأطباء في مرحلة الاختصاص يجب أن يخوضوا الامتحان باللغة الانجليزية في بعض مقررات الاختصاص.

_______________

- تطوّر الذكاء الإصطناعي

سيكون عوناً وليس بديلاً…

- الطبيب يستمر في مهنته

طالما بقي قادراً جسدياً وفكرياً

——————————-

س: قبل نحو خمسة قرون، كان الطب مزدهراً بالعربية، ولنذكر أحد أكبر عظماء الجراحة والطب أبا القاسم الزهرواي في الأندلس، ومكتشف الدورة الدموية الصغرى وواصف الدورة الكبرى ابن النفيس في الشام ومصر، وقبلهما الرازي وابن سينا، وغيرهم. لماذا هذا الشعور المرّ بالقزامة بين نفرمن أطبائنا الذين يصرون على الحديث بلغة غربية والكتابة بها؟

ج: قد تجد الإجابة على هذا السؤال في (مقدمة ابن خلدون) حول تقليد القوي من قبل الضعيف. والحقيقة أن العربية هي أكثر لغات البشرية اتساعا وإحاطة بكل متطلبات العلوم ومنها الطب والفلسفة والأدب والتاريخ والهندسة وسائر العلوم التطبيقية، كما أنها أقدر اللغات على نقل المشاعر والأحاسيس، وهذا رأي علماء اللسانيات.

س: طريق التعليم الطبي طويل وشاق، لا يخوض غماره إلا قلّة من الأطباء الجادين النابهين، فما الذي دفعك إلى ذلك؟

ج: عندما يختار الإنسان مهنة الطب فسوف يكون مضطرا لمتابعة التعلم والاطلاع مدى الحياة، وأنا أجد ذلك واجبا ومتعة في آن واحد، ومع مرور الوقت يجد الطبيب نفسه معتادا على المتابعة، وكلما وجد جديدا أحس بأهمية هذا الأمر وضرورته.

س: أنت من الرعيل الأول الذي تخرّج في برنامج الدراسات العليا، ربما قبل بناء المستشفى الحديث المعروف. كيف هي ذكرياتك مع الأساتذة، وأخص الأستاذ سهيل بدورة الذي يعد أباً لطب الأطفال في سورية، وكذا الأستاذ هاني مرتضى الذي كان رئيساً للشعبة الإنتانية؟

ج: حين بدأت الاختصاص، كانت هناك مجموعة من المدرّسين الشبان الذين عادوا حديثا من أميركا ومن مختلف الاختصاصات الفرعية في طب الأطفال (منذر شيخ الحدادين، عمر سلوطة، برنار خازم، هاني مرتضى، حسان نظيف، زياد شويكي، لؤي نصري، وقبلهم بقليل: رشاد العنبري)، ولم يكن ما يضاهي هذه المجموعة في أي من أقسام كلية الطب الأخرى، وقد بذل هؤلاء جهدا كبيرا في تدريبنا، وكان بعضهم يتحدث بالإنجليزية أثناء الجولة الصباحية، لتقويتنا بهذه اللغة من الناحية السريرية. وطبعا كان هناك الأستاذ بدورة هرما في طب الأطفال، ومثالا في أخلاقيات المهنة، وأما الأستاذ مرتضى فكان قمة في الأخلاق وحسن التعامل وقد ربطتني به أواصر الود والصداقة عبر السنين.

س: هل تحنّ إلى تلك الأيام الدافئة في حضن جامعة دمشق والمشفى الوطني (مستشفى الغرباء)؟

ج: أصبحت تلك الأيام من ذكريات الماضي البعيد، وكانت مرحلة التكوين العلمي والمهني، وكثيرا ما تعود إلى مخيلتي أحداثُها، ووجوهٌ قابلتها، وأصدقاء تركوا في نفسي كل أثر جميل.

س: تعلمنا على يد كوكبة من الفرسان في المدارس الحكومية ثم في جامعة دمشق العريقة؟ من بقي في بالك منهم، وكيف تصفهم؟

ج: كنت دوما أعجب بنمط من الأساتذة الذين تتجاوز ثقافتهم ومقاربتهم التدريسية حدود المادة التي يقومون بتدريسها، وأذكر منهم في ثانوية الكواكبي، على سبيل المثال لا الحصر: الأستاذ عبد الرؤوف السلطي مدرس اللغة العربية في الثانوية العامة، وما زلت أذكر كيف شرح لنا نظرية هيغل في الديالكتيك، وأيضا الأستاذ رؤوف نقشبندي مدرس العلوم الطبيعية وثقافته الموسوعية، والأستاذ العلامة د. مصطفى سعيد الخن مدرس التربية الدينية واستطراداته اللغوية والشعرية. وفي كلية الطب لا أنسى الأساتذة بشير العظمة وفيصل الصباغ ويوسف صايغ ومفيد جوخدار وغيرهم من ذوي العلم الغزير والإخلاص والتفاني.

س: حالة شديدة الحساسية للعلاج هي (كزاز الولدان)، وكانت موضوع رسالة تخرّجك. كيف كانت النتائج؟ وما هي أهم الأسباب، والأعراض؟ أطُويت الأسباب اليوم أم ساءت عن ذي قبل؟

ج: في ذلك الوقت كان هناك الكثير من هذه الحالات، وهي تنجم عن سوء العناية بالسرة عند الوليد مما يؤدي إلى تلوثها بجرثوم الكزاز، الذي يفرز ذيفانا يصيب الجملة العصبية، وكانت معظم الحالات تنتهي بالوفاة بسبب محدودية العلاج المتوافر آنذاك، وقد قلّ الآن حدوث هذا المرض بسبب انتشار التلقيح عند الأطفال والنساء الحوامل.

س: مرّ عليك عدد كبير من الزملاء والزميلات في برنامج التخصّص (الدراسات العليا). كيف كنت تنظر إلى هؤلاء الذين سوف يتخرّجون عما قريب زملاء في المهنة؟

ج: لقد تعاملت معهم بمنطق الزمالة قبل كل شيء، وكنت أحاول دائما أن أكون بمثابة أخ أكبر يعطيهم من خبرته وتجربته ما يساعد على الوصول إلى المستوى الذي يطمحون إليه، وقد ظل الكثير منهم ولسنوات طويلة أصدقاء أعتز بهم.

س: ذهبت لمتابعة الاختصاص في بريطانيا. كيف تقيم تجربتك هناك، وتعامل الإنجليز معك؟

ج: ذهبت إلى بريطانيا بموجب منحة مقدمة من منظمة الصحة العالمية للدراسة في كلية صحة الطفل ومشفى غريت أورموند ستريت، وهما جزء من جامعة لندن، وقد كان برنامج الدراسة واسعا جدا وبخاصة التركيز على ارتباط صحة الطفل مع صحة الأم، ودراسة هذا الارتباط بالتفصيل إلى جانب علم الوراثة والتغذية والأمراض السارية، وكان هناك توسع في دراسة طرائق البحث العلمي والإحصاء الطبي وربطه مع السريريات. كنا نشاهد وفرة المصادر الطبية وسهولة الوصول إليها، وهناك تعلمت استخدام الكمبيوتر، وبخاصة برامج تحليل المعلومات وحفظ السجلات الطبية، ولايفوتني هنا أن أذكر التعريف ببرامج الرعاية الصحية الأولية كعامل حاسم في تحسين المشعرات الصحية للمجتمع.

س: عملت لمدة طويلة في عيادات الأنروا في سورية، وأجريت عدداً من الدراسات (واحدة عن الأطفال المصابين بفشل النمو في مراكز الأنروا الصحية 1991، وأخرى عن وفيات الأطفال والرضع بين اللاجئين الفلسطينيين 1995، وثالثة عن فواصل الولادات بين اللاجئين الفلسطينيين 1997، ورابعة عن عوامل الخطورة اثناء الحمل وعلاقتها بنقص وزن الولادة و الخداج)، هل من خيط رابط بين هذه الدراسات؟ وما أهم الاستنتاجات؟

ج: الرابط في هذه الدراسات أنها تستهدف بعض المشكلات الصحية المنتشرة بين مراجعي المراكز الصحية للأونروا لإيجاد حلول لها، وعلى سبيل المثال تمّ إنشاء برنامج لمعالجة مشاكل النمو عند الأطفال، وتعديل مخططات النمو. وأما فيما يتعلق بعوامل الخطورة أثناء الحمل، فقد أدت نتائج الدراسة إلى تطوير برامج رعاية الأمومة، وإنشاء برنامج رعاية ما قبل الحمل لتهيئة السيدة الراغبة بالحمل بمعالجة الأمراض التي تؤثر على سير الحمل كالضغط والسكري وفقر الدم والإنتان بمختلف أشكاله وإعطاء حمض الفوليك. ينبغي أن نذكر هنا أن هذه الدراسات كانت حجر الأساس لبرامج صحية استفاد منها عشرات الآلاف، وما زالت مستمرة حتى الآن.

س: تلفت النظر أيضا دراستك لاعتلالات الخضاب الوراثية بين اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن. كيف تمكّنت من اعداد هذه الدراسة في عدة بلدان لا تسهل زيارتها، وما هي أهم النتائج؟ وكيف تكون الوقاية؟

ج: تمت الدراسة بمساعدة لوجستية من الأونروا، وفيها قمت بزيارة المراكز الصحية كافة في البلدان الثلاثة للقاء المرضى وجمع المعلومات، وكانت نتائج هذه الدراسة أساساً لأطروحة الماجستير في لندن، وعلى أساسها ومع نتائج الامتحانات النهائية نلت الدرجة العلمية بتقدير امتياز، وقد أبلغني رئيس القسم يومها أنها المرة الأولى في تاريخ الكلية التي يحصل فيها طالب على تقدير امتياز، ما جعلني أنسى التعب الشديد الذي عانيته خلال الدراسة. وبناء على نتائج هذه الدراسة قمنا بإجراء مسح شامل لطلاب المدارس الإعدادية في الأونروا لكشف حَمَلَة التلاسيميا والداء المنجلي، وتمّ إجراء نحو 60 ألف رَحَلان خضاب Hb electrophoresis، وتزويد حَمَلَة المرض ببطاقات خاصة، وإجراء المشورة الوراثية لهم ولأسرهم، كما تم تنظيم ندوات جماهيرية للتوعية والتشجيع على إجراء الفحص الطبي قبل الزواج.

س: أجريت في بريطانيا دراسة عن (أسواء الانكسار بين طلاب المدراس في منطقة هاكني في لندن 1992). ما هي؟ أهي وراثية أم مكتسبة؟ وكيف ترى عيوب البصر اليوم مع إدمان الهواتف الذكية؟

ج: هذه الدراسة كانت تحضيرا لدراسة الماجستير، وتدريبا عمليا على طرائق إجراء الدراسات العلمية، وتمت بإشراف طبيبة أطفال بريطانية مسؤولة عن الصحة المدرسية في منطقة هاكني وسط لندن عن وسائل كشف أسواء الانكسار، وكيفية تدبيرها عند الأطفال. وعندما أتممناها قامت المشرفة بإرسالها إلى إحدى المجلات البريطانية المتخصصة، والتي قامت بنشرها وأرسلت إليها مكافأة مالية، فقامت بالتبرع بها لصالح منظمة طبية تعنى بصحة الأطفال الفلسطينيين تحت الاحتلال. وحسب معلوماتي، فإن اسواء الانكسار لها أساس وراثي مع تأثير بيئي. وأما من حيث إدمان الهواتف الذكية ومعادلاتها فهو أمر خطير على العيون وغيرها، وعلى الأهل تحديد مدة استخدامها لدى الأطفال بما لا يزيد عن ساعتين يوميا ومراقبة ما يشاهده الطفل.

س: تعطل العالم بسبب الداء التاجي التاسع عشر، وفقدنا زملاء أعزاء (منهم زميلنا في طب الأطفال د. تيسير صباغ)، ناهيك عن تأثر الاقتصاد. ما أثر الداء على المنظومة الطبية والتعليمية والاقتصادية؟

ج: هذا الوباء فاجأ البشرية، فالعامل الممرض – بشكله الجديد – لم يكن معروفاً من قبل، وكان انتشاره سريعا وشاملا لكل بقاع الأرض، وكان قاتلا بنسبة عالية، وفتك بكثير من الأصدقاء والأحباء والزملاء، وكانت توابعه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هائلة. ومن جهة أخرى فإن الاستجابة له كانت سريعة ومدهشة، إذ تم التعرف على العامل المسّبب وتحديد تركيبه والأجزاء المحرضة للمرض، كما تم تحديد عوامل الخطورة، وإيجاد لقاحات ذات فعالية معقولة في زمن قياسي. وأعتقد أن الدروس المستخلصة من هذا الوباء ستكون بعيدة المدى والأثر، ومنها ضرورة وجود نظام فعال للترصد على مستوى العالم، واستكشاف احتمالات ظهور عوامل ممرضة جديدة تماما، أو تحول عوامل غير ممرضة إلى ممرضة. كما ثبت أن الصحة هي عامل حاسم في التقدم الاقتصادي والتطور الاجتماعي، ومن الضروري زيادة الإنفاق والاستثمار في الصحة في كل بلاد العالم.

س: اتجه العالم بعد عصر كوفيد إلى ما يسمى (الطب عن بُعد)، وغالى بعضهم في هذا الأمر. هل يعوّض اتصال هاتفي أو عبر النت عن رؤية المريض؟

ج: للضرورة أحكامها ولكن الممارسة الطبية النموذجية تتطلب الفحص السريري الشامل، وهذا لا يتم إلا بالتقاء الطبيب والمريض.

س: صارت الأنظمة الإلكترونية اليوم عماد العالم الحديث، بما في ذلك الطب الذي غدا تابعاً لأهل التقنيات. وصار المرضى يشتكون أنهم لا يرون طبيبهم المنهمك وراء حاسوبه. كيف تنظر إلى المسألة؟

ج: لا شك أن التقدم الهائل في وسائل التشخيص قدم دفعا كبيرا لمهنة الطب، ولكن ذلك لا يبيح للطبيب الحق في إلغاء الحوار مع المريض، أو اختصار الفحص السريري، ولا يمكن اتخاذ قرارات طبية دونهما. ويجب أن يكون معلوما لدى المريض أن الحاسوب هو وسيلة للتعامل مع المعلومة، وأعتقد أن تطور أساليب الذكاء الاصطناعي سوف يكون عونا كبيرا للطبيب وليس بديلا له.

س: للطب (وغير الطب) اليوم، مع الأسف، صفة تجارية بعيدة عن الإنسانية، تشمل معظم فروع الطب. ماذا تقول في هذا المجال؟

ج: الطب مهنة مأجورة، ولا غضاضة في ذلك، ولكن المغالاة في الأجور ينمّ عن جشع، وعن نقص في الحساسية الأخلاقية. ويجب أن يدرك الإنسان أن الثروة لا تعني السعادة، ولا تعطي المناعة ضد أحكام الزمن وتصاريف القدر، وأن الثروة الحقيقية هي أن تترك بصمة إيجابية في كل ما تعمل، وأن يفخر بك كل الذين تنتمي إليهم. ومن جهة أخرى فإن إجراء أعمال طبية أو جراحية غير ضرورية للحصول على المال هو أمر غير مقبول أخلاقياً، وقد يقع تحت طائلة القانون الجنائي، وهناك مثلا في الولايات المتحدة محامون متخصصون في قضايا الأخطاء الطبية.

س: أعرف مدى مواظبتك العلمية، واطلاعك الثقافي الواسع. أي الكتب تحب أن تقرأ؟

ج: إلى جانب الطب، أستمتع بالقراءة في التاريخ والأدب.

س: ما مدى رضاك على تجربتك برمّتها؟ وهل لو عاد بك الزمن إلى الوراء لغيرت خياراتك؟

ج: لا يمكنني القول إنني راضٍ عن تجربتي برمتها، ولكنني خضتُ تجربتي في الحياة بجدية تامة، وبذلت في مسيرتي المهنية أفضل ماعندي، ولا أستطيع التكهن بخياراتي لو عاد بي الزمان أدراجه، فليس للإنسان إلا قدر واحد. وعند البدايات وجدتُ أمامي طرقا سالكة، وأخرى مغلقة كانت أحب الى نفسي، ولكن ما من سبيل إليها، وهكذا مضت بي الأيام الى حيث أفضيت.

س: أمدك الله بالصحة والعافية، ما رأيك بعمل الطبيب بعد الستين والسبعين والثمانين؟

ج: يظلّ الطبيب طبيباً ما بقي حيّاً، ولا أجد مانعا لاستمرار الطبيب في المهنة طالما بقي قادراً على ذلك جسديا وفكريا.