حسناوات نرويجيات في اليوم الوطني

هذه تفاصيل رحلة مبكرة مثيرة من أربع حلقات، إلى مملكة الشمال الأوربي الغني البارد صيف 1988، عقب تخرّج د. غالب خلايلي طبيب أطفال. وستُنشر الحلقات تباعاً.

في ما يلي الأولى منها..

***

د. غالب خلايلي

ها أنذا على أبواب التخرّج في مستشفى الأطفال الجامعي بدمشق.

لم تبقَ نظرياً بعد انتهاء الدراسة وعقد القران (في أيلول 1987)، سوى الخطوة الأخيرة، أما عملياً فإن باب الحياة المغلق صار قيد الانفتاح على مصراعيه أمام احتمالات مختلفة غائمة، كعهدها في المراحل المفصلية.

بحضور الصحافة وحشد كبير من الأساتذة والأطباء والضيوف، تمت مناقشة رسالة الدراسات العليا في الثامن من كانون الثاني 1988، فرحت بعدها أنتظر انتهاء الإجراءات الورقية على نار، إذ إن هذه الأمور تأخذ وقتاً عزيزاً وطويلاً، لكنّ مساعدةَ الأصدقاء المخلصين سرّعت ما أنا بصدده، فحصلتُ على شهاداتي الجامعية، وعلى وثيقة سفر، ثم على تأشيرة خروج بعد تأجيل دراسيّ عاجلٍ لخدمة العلم.

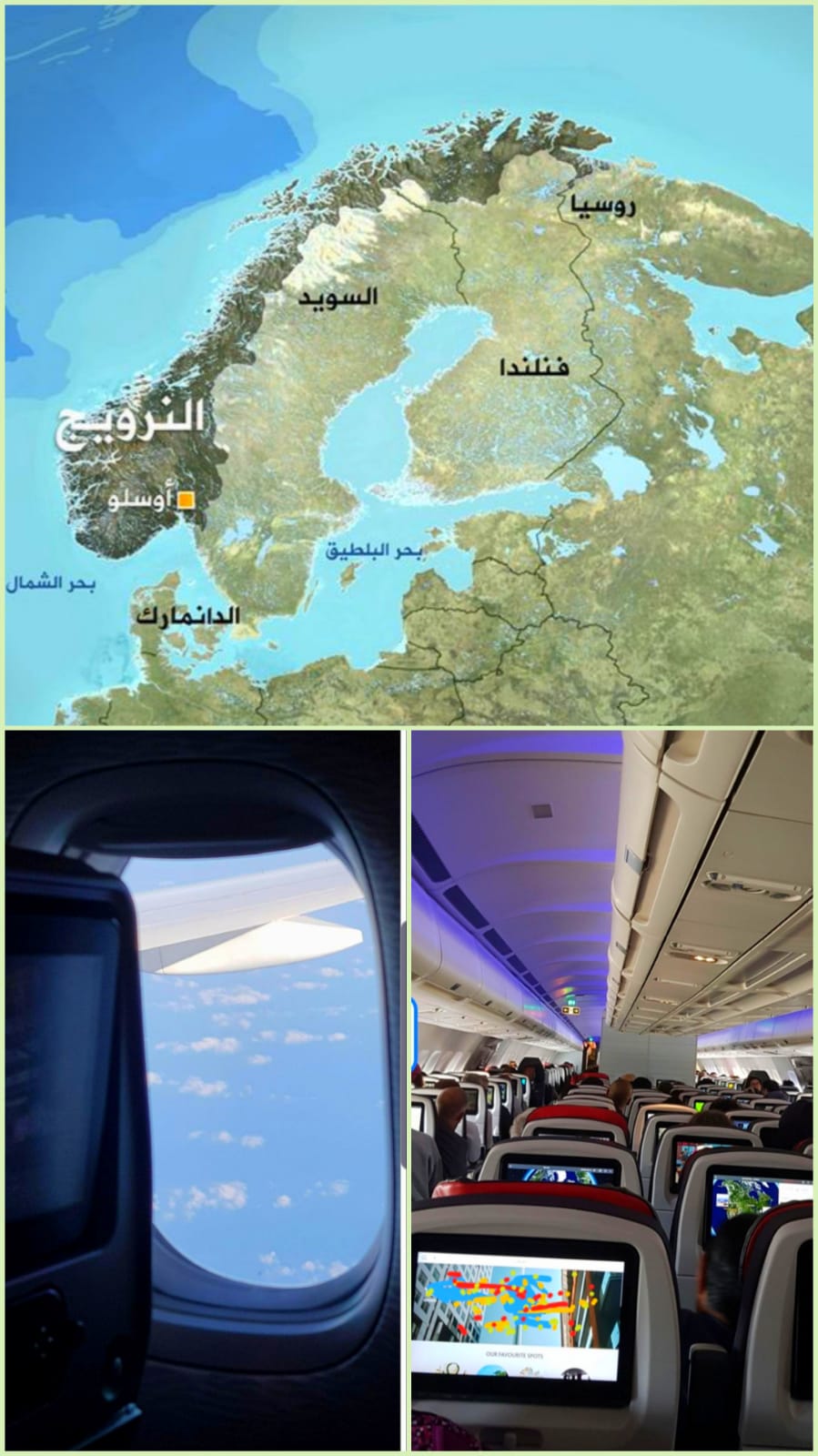

غير أن الوجهةَ التي كنت أقصدها (جامعة بوردو الفرنسية) تغيّرت لأسباب طارئة إلى أوسلو في مملكة النرويج، وهذه لم تكن لها سفارةٌ في دمشق، بل لها (قنصل فخري) تمثّله السيدة الرّصينة حفصة العظم، التي تعمل في بيتها الفخم جنوب حديقة الجاحظ (مِنطَقة المالكي)، أما كيفية وصولنا إليها، فعن طريق موظفي السفارة السويدية الملاصقة، وكنتُ ورفيقة دربي السيدة (أم العيال لاحقاً) قد أصبحنا خبيرين في معظم السفارات الحيوية في دمشق (إيه على تلك الأيام!)، وأغلبها لا يرحّب – مع الأسف – بالأطباء والمهندسين، ولا حتى بالمراجعين أحياناً.

كان استقبال السيدة حفصة ودّياً دافئاً، تناولت فيه وقتها أحوال أهل الشام الخارجة من مخاضٍ عسير، ثم قدّمت لنا طلب سِمة الدخول في الأول من شباط 1988، وبعد نحو شهرٍ من انتظار لم نأمل فيه جواباً جاء الرد بالإيجاب في وقتٍ انتهت فيه كل آمالنا بالسفر إلى أية دولة عربية تحتاج الأطباء ويشدّ إليها الرّحال عادةً، فبدأت رحلتنا مع الأوراق والأختام والتواقيع، وكم كان تصديق الأوراق مُكلفاً (ممّا كان أكثرُه – لنقص خبرتنا – غير ضروريّ)، وكذا رسم الفيزا لشخصين!

إنه فوق احتمال طبيبٍ حديث التخرّج في الشام، ولم يرَ لِحسابه مريضاً واحداً بعد.

وذهبنا إلى قاطع التذاكر في الفردوس وسط المدينة، قرب مدرستي الأثيرة ثانوية ابن خلدون (التجهيز سابقاً)، واستفدنا من تخفيضٍ معقولٍ كوني وزوجتي ما زلنا طالبين جامعيين. لم نصدّق أننا سنقطع آلاف الكيلومترات من أجل متابعة الدراسة أو ربما العمل. كان هذا هو الهدف الأولي قبل أن يكون – بترتيب رحماني – شهر عسل!.

وتسارعت خطانا كي نكون في النرويج قبل يوم الأحد 8 أيار 1988 حيث سيقام احتفال كبير عند أقرباء لنا كتبت عليهم الهجرة منذ عقود، وكي نحظى أيضاً باحتفالات عيد الاستقلال النرويجي في السابع عشر من أيار.

جمع الأشياء اللازمة أمرٌ ليس بالسهل. لا يمكن للمسافر إلى المجهول أن ينقل جذوره الراسخة في الأرض. في لحظةٍ من اللحظات يبدو كل شيء ضرورياً، حتى ألبومات الصور والدفاتر العتيقة، وإن لم تفتح منذ سنين.

آه.. كم الوزن الزائد مكلف!. كل شيء مكلفٌ في الحقيقة، ولابد إذن من اختصار أشياء كثيرة.

الوقت رمضان، والجو ربيعي جميل جميل يميل إلى البرودة، فرحنا نزور الأماكن والأصدقاء من أجل الوداع، ذلك أن عودتنا قد تكون متأخّرة أو ربما لا نعود.

صباح الخميس الخامس من أيار 1988 كنا على أتمّ استعداد للرحيل. الحقائب جاهزة منذ البارحة، ونحن لم ننم أصلاً خلال الأسبوع الفائت قبل الثالثة صباحاً. الليلة السابقة مرّت بكثيرٍ من الوجوم، وقليل من السعادة المصطنعة. جاء الأقربون، أختي الدكتورة عتاب وأخي الدكتور إبراهيم (خرّيج التاريخ وقتها) اللذان ما زالا مقيمين في بيت شبه مهجور بعد تفرّق أهله في ديار الأرض، وأهل عائلة زوجتي وعمّتها وجدّتها أم وليد، السيدة الطاعنة في السن، ونجمة الليلة بما لها من حضور، وبعض جيران وأصدقاء… كلّهم تمنَّوا لنا طيب الإقامة والحياة السعيدة.

ركبنا في الصباح سيارتين (إحداهما لعم زوجتي نهاد مدفعي، رحمه الله) اخترقتا شوارع دمشق المزدحمة. حشودٌ هنا وهناك وفي كل مكان. كانت الشمس دافئة جميلة، مع ظننا أننا سنغيب عنها طويلاً. وأخيراً وصلنا إلى المطار، وكان طريقه خالياً إلا من بضع سيارات، والمطار ذاته خالياً إلا من بضعة مسافرين. أتممنا المعاملات وودّعنا الأهلين، ودخلنا إلى مِنطقة السفر بعد التفتيش الدقيق.

وفي قاعة الانتظار، لم نرَ أي عربي يسافر معنا. ها قد بدأت غربتنا.

ثلاث طائرات، نمساويتان واسكندنافية:

سرنا إلى الطائرة في سرداب طويلٍ حارّ مع أننا في بداية شهر أيار. كانت الثانية إلا ربعاً ظهراً. حملنا – والجو صيفي – معاطفَ ثقيلة توقّعاً لما هو قادمٌ من برد النرويج وثلجه الذي سمعنا كثيراً عنه.

على باب الطائرة النمساوية استقبلتنا مضيفةٌ فارعة الطول شقراء جميلة ذات عينين زرقاوين رائعتين وابتسامة ساحرة. لم نفهم ما قالته لنا سوى أنه ترحيب.

شددنا الأحزمة واقترب الإقلاع. كانت تجربةً ممتعة لطيران لم تعهده أجنحتنا المقصوصة كما عهده الأجانب الذين يتنقّلون مثل أسراب السنونو بكل حرية.

تحرّكتِ الطائرة على المدرج ببطء، ثم توقّفت ومحرّكها يزداد عنيناً كأنّه يستجمع كل قواه، إن هي إلا لحظات حتى انطلقت بسرعة صاروخية شدّتنا معها إلى المقاعد، أحسسنا بعدها وكأنها تصعد جبلاً شاهقاً بسرعة، وبعد لحظاتٍ كنا في الجوّ، والأرض تحتنا بقع جرداء فيها نقاط خضر وأبنية مبعثرة تصغر رويداً رويداً حتى غابت.

عندها أحسستُ بالصداع، فطلبتُ من المضيفة حبّتي أسبرين، سرعان ما قدّمتهما في ملعقة نظيفة بلطفٍ فائق. وعندما استقرّت الطائرة في كبد السماء، أُحضِرتِ الصحف بكل اللغات، وأُحضِر الشراب بأنواعه، ثم الطعام الغريب الذي نرَاه عادةً في المجلات الأجنبية، ثم القهوة والشاي. أتذكر مقالاً أجنبياً يتحدّث بالسوء عن الزعيم الكوبي فيدل كاسترو، وآخر يتحدث عن الـ (كي جي بي) السوفيتية الشهيرة، ومواضيع أخرى كثيرة، علماً أنني لم أكن في ذلك الوقت مهتماً بالسياسة وتلافيفها، قدر اهتمامي بالتحصيل العلمي، ولكن هذه المجلات الأجنبية فتحت عيني على أمورٍ جديدة، ينبغي التفكير ملياً عند مطالعتها.

كانت رحلتنا موزّعةً على ثلاث طائرات: من دمشق إلى فيينا (النمسا)، ثم من فيينا إلى كوبنهاجن (الدانمرك)، ومن الأخيرة إلى عاصمة النرويج الجبارة أوسلو. كان كل شيء – ونحن في الطائرة – غريباً. رأينا الغيوم تحتنا، كما رأينا المدن وكأنها مخطّطات، فيما بدت السفن قواربَ صغيرة في البحر. أخذت لنا المضيفة صوراً في الطائرة. وبعد أربع ساعات ونصف وصلنا إلى فيينا، وكان على متن طائرتنا القادمة من الكويت بعض كويتيين ذاهبين إليها للاصطياف المبكر والاستجمام، فيما كانت مقاعد كثيرة بلا ركاب.

المناظر في فيينا مختلفة جدا. بلد ساحر غنيّ بالغابات الخضر ومزارع الورد الأصفر والأحمر الرائعة. أما مطارها الجميل فمليء – ويا للهول – بحرّاس مدجّجين بالأسلحة المرعبة، غير أن هؤلاء الحرّاس – ومن عجب – لم يفتّشونا، بينما فتّشوا كل الآخرين الذاهبين إلى كوبنهاجن (مما لا أظنّ أن مثله سوف يتكرّر بعد عصر الشك بكل شيء).

غيومٌ اسكندنافية داكنة ثم شمسٌ مشرقةٌ في الليل:

في الخامسة والنصف مساء بتوقيت فيينا ركبنا الطائرة الثانية إلى كوبنهاجن التي وصلناها بعد ساعتين. وفي مطارها اختلفت الأوجه. صارت أكثر شُقرةً، وأطيبَ معاملةَ. أخذنا صوراً هناك، واطّلعنا على سوقٍ فيه كل شيء، لكن بأسعار ملتهبة. وبعد نحو ساعة (8:35 مساء، وكان التوقيت قد تأخّر ساعةً عن دمشق) انطلقت الطائرة الاسكندنافية. الطائرة أوسع، والمقاعد مريحة، والمضيفات أكبر سنّاً وأقلّ حيويةً وجمالاً، وكذا الركّاب، لكن الخدمة شبه الصامتة جيدة. الجو مختلف جداً أيضاً، فالغيوم كثيرة جداً متلبدّة سوداء مخيفة، ما لبثت أن صعدت الطائرة فوقها، فصرنا كأننا ننظر إلى السماء بمرآة. منظر رائع. الدنيا ليل، ومع ذلك فإن الشمس مشرقة إذ إننا نتجه إلى شمال الكرة الأرضية.

وتعكّر مزاج الشرطي في مطار أوسلو القديم:

حطّت الطائرة بعد ساعةٍ في مطار أوسلو القديم. لم يكن جميلاً كباقي المطارات. مشينا في سردابٍ طويل ذكّرني بسرداب كنا نمشي داخلَه أيام الدراسة في مستشفى المواساة بدمشق (ومن عجبٍ أنني ما زلت أراه في الأحلام بين وقتٍ وآخر).

ها قد وصلنا إلى الشرطة الصارمة العابسة، كأنّ هذه هي مهمّتها، أو كأنها غير سعيدة في عملها. انتهى دخول كلّ الناس، وآخرهم عائلة صومالية لاجئة، فلم يبقَ في المكان الضيق نوعاً ما سوى زوجتي وأنا.

كل الاحتمالات السيّئة خطرت على بالنا وقتها في موقف لا يحسد مثلنا عليه، خاصة أنه يحدث أوّل مرة. أخذ الشرطي (الذي بدا حادّاً كالشفرة خلافاً لأهل النرويج الذين عرفناهم لاحقاً) يدقّق بالأوراق كثيراً بالطول والعرض ويحملق في كل كلمة، ثم يسأل عن سبب القدوم، وتاريخ الولادة، ومكان الزيارة، وبطاقات العودة، ولما استيقن (أخونا) من صحة أوراقنا ضرب (جوازاتنا) بخاتمه الرسمي بقوةٍ كادت تنخلع تحتها الطاولة.

دخلنا أخيراً إلى حرم المطار وتنفّسنا الصعداء. الناس مختلفون هنا، فهم غير مكترثين بمظهرهم لكنّهم خدومون. ولما بدونا ضائعين، عرَفنا عامل خدمةٍ مصري في المطار من أوجهنا، وعرض علينا أن يوصلنا بسيارته إلى وجهتنا، فشكرنا له لطفه. كثيرون يتكلّمون الإنجليزية في المطار فخلّصنا أنفسنا، وصرّفنا قليلا من الدولارات (كل دولار يساوي ستة كرونات) وتحدثنا بالهاتف مع داعينا ابن العم جميل، ورحنا ننتظر. لم أتوقّع أن مكالمة هاتفية قصيرة جداً سوف تسحب أكثر من عشرة كرونات، فكان ذلك مؤشراً قاسياً على غلاء البلد الذي نحن فيه.

وقفنا عند الباب الخارجي ومعنا الحقائب. الجو بارد لكنه محتمل. كنا نلبس المعاطف، فيما يلبس الآخرون ملابس مختلفة، بعضها صيفي قصير. بقينا حتى الحاديةَ عشرةَ ليلاً أمام الباب (والدنيا كأنها وقت غروب)، حيث توجد حفر وأتربة، فيما تمرّ سيارات مختلفة، لكن أحدثَها وأفخمَها هي سيارات المرسيدس، ذات الأجرة العالية جداً.

إلى مقصدنا الريفي الجميل “هونيفوس”

أخيراً وصل مضيفنا جميل، الذي استقبلنا بحميمية كبيرة، وحملنا معه من أوسلو إلى حيث يقطن في بلدة هونيفوس، عبر طريق ملتوٍ جميل تتوزع البيوت ذات الأسقف القرميدية الحمر على جانبيه. ذكّرني هذا الطريق كثيراً بطريق دمّر الهامة في دمشق. كل السيارات هنا تسير والأضواء مضاءة. لا يجوز إطفاء الأضواء حتى في النهار. هذا قانون في الدول الاسكندنافية. بعد نحو الساعة وصلنا إلى المنزل الريفي الخشبي، فاستقبلتنا زوجته رايدون، فيما كانت ابنتاه الصغيرتان (ليلى وليندا) نائمتين. تناولنا الشاي اللذيذ والخبز والجبن (وكلها مختلفة الطعم عن شاينا وخبزنا وجبننا)، وتبادلنا الأحاديث، وتعرّفنا إلى المنزل، ونمنا تقريباً في الواحدة ليلاً، وهذا النوم المتأخر أمرٌ استثنائي بالنسبة لأهل النرويج الذين ينامون نحو العاشرة ليلا، كي يستيقظوا مبكرين إلى أعمالهم.

قال لنا كثيرون في اليوم التالي: أنتم محظوظون.. فالجو رائعٌ مشمس، خلافاً للأيام السابقة الباردة الماطرة. إننا لم نتوقّع أن نرى دفئاً كدفء بلادنا، فبدا الأمر وكأننا لم نغيّر الجو. الخضرة الرائعة ممتدة في كل مكان، فقالوا: هذه بداية، والصيف لم يأتِ بعد، وستكتسي البلاد بلباس أخضر كثيف.

الاحتفال بالشباب في الرابعة عشرة:

يوم الأحد 8 أيار 1988 كنا مدعوّين إلى بيت ابن عمنا عبد اللطيف، بمناسبة تدعى التوكيد أو (كونفرماشون konfirmasjonC)، وهي احتفال بالشبّان والشابات الذين تجاوزوا الرابعة عشرة (أو السنة الثامنة في المدرسة)، أي تجاوزوا مرحلة الطفولة وانتقلوا إلى مرحلة الشباب. وبهذه المناسبة يُعَمّد الشبّان المسيحيون والشابات في الكنيسة وتُنشر صورهم في الصحف، ما عدا الحفلات التي تقام لهم، ويتلقّون فيها هدايا قيمة. بعدها يمكن للشاب والفتاة أن يسافرا إلى بلاد أخرى لا سيما بريطانيا لتعلم الإنجليزية.

في الساعة الثانية ظهراً انطلق بنا يميل (جميل، فالنرويجيون يلفظون الجيم ياء) وزوجته رايدون بسيارته الأوبل، وتجاوز طرقات هونيفوس الريفية الجميلة، ثم صعد صعوداً قاسياً إلى بيت أخيه الأكبر أبِد (عبد). مثل هذه التضاريس القاسية لم نعرفها من قبل، ولكن الناس هنا معتادون وسياراتهم القوية عليها. كان عدد المدعوين ثلاثة وعشرين شخصاً. وهناك لبست المحتفى بها نينا خلايلي ثياباً فولكلورية نرويجية، واستقبلت المدعوين وهداياهم (والهدايا المحبّبة هي المال والحليّ الفضية).

على طاولة كبيرة (تم إعدادها من ثماني طاولات صغيرة) وحلّةٍ فخمةٍ زُينت بالورد، كتب على أزاهير ورقية جميلة اسم كل مدعوّ. جلس الحاضرون وأمام كل منهم صحن كبير وشوكة وسكّين وكأس، وعلى طاولة أخرى وضعت المآكل النرويجية الشهية المختلفة من لحوم وأسماك لا سيما سمك السلمون الشهير هناك، والسلطات وما إليها. أخذت الصور، وألقيت الكلمات، ثم قام كل فرد بأخذ ما يريد من الطعام والشراب. بعد الطعام هناك قهوةٌ خاصة، وأنواع من الحلوى الفريدة المشهورة عندهم. وفيما يتناول المرء ما لذّ وطاب، يتبادل الحاضرون الأحاديث والطرف، فرويتُ نكاتاً عربية ترجمها قريبي، ضحك الحاضرون لها من الأعماق.

مكتب العمل وبشاشة الموظفين:

ذهبنا يوم الجمعة 13 أيار إلى مكتب العمل Arbeidkontora office. وما يشد الانتباه هو قلة المراجعين في أي مكان نذهب إليه، ففي البريد يندر أن تنتظر، وكذا في البنك، ومكتب العمل. الانتظار الطويل والفوضوي من عاداتنا التي يصعب أن ننساها.

استقبلتنا سيدة بشوشة في المكتب الواسع الفخم. هي سيدة في الأربعين تقريباً، بدينة قليلا، بشوشة جداً (!). وعلى جهاز الكمبيوتر (الجديد علينا) استطاعت الموظفة السعيدة أن تقدم لنا معلومات عن كل الوظائف الشاغرة في النرويج. تم ذلك بكل محبة وتفهم، خاصة وأننا لا نتكلم الإنجليزية، ودون أي أجر(!). وقتها وجدتْ لنا في مجال الطب نحو ثلاثين وظيفة أعطتنا نسخةً منها، فعدتُ إلى البيت وطبعتُ طلباً على الآلة الكاتبة، ونسخته بآلة تصوير، وأرسلتُ طلباتي في أول يوم عمل تالٍ، وكان يوم الاثنين 16/5/1988 وبعد أسبوع بدأت الإجابات ترد، ومعظمها يعتذر عن قبول طبيب الأطفال (الشرق أوسطي) الناشئ هذا، مع أنهم يفتقدون لأطباء كثر في البلاد ذات الطول والعرض.

اليوم الوطني النرويجي 17 أيار ومشاعر فوق الوصف..

مساء اليوم نفسه الاثنين 16/5/1988 كانت كل العائلات النرويجية تستعد لاستقبال عيدٍ كبير. الناس يشترون الملابس الجميلة والمآكل الشهية والأعلام الوطنية. إنه يوم الاستقلال 17 أيار والذي حدث أول مرة عام 1814 م، يوم استقلت النرويج عن السويد، وكانت فيما مضى جزءاً من الدانمرك كما سنقرأ في تاريخها.

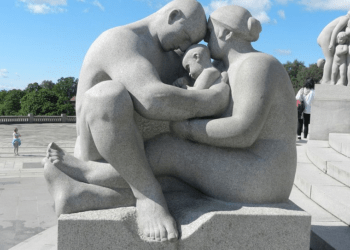

صباح الثلاثاء 17/5/1988، وكان يوماً بارداً نسبياً والغيوم كثيرة (عكس ما عهدنا)، أخذ الناس من كل حَدَبٍ وصوب يجتمعون في الساحة القريبة. كل السيارات تحمل العلم النرويجي، وكل طفل يلبس الملابس الوطنية المميزة. كثيرٌ من النسوة لبسنَ الثياب السوداء ذاتها والمطرزة تطريزاً بديعا بأحلى الألوان. هناك بعض التشابه بينها وبين الملابس النسوية الفلسطينية. الرجال والنساء يلبسون ملابس أنيقة غير عادية، وكنا قد عرفنا أن الناس هنا قلما يهتمون باللباس. خرج الناس بسياراتهم وأوقفوها في أمكنة قريبة من وسط المدينة، ووقفتْ كل عائلة وهي تحمل علماً أو اثنين. مشاعر رائعة بيوم الوطن. بعدئذ بدأت جموع الأطفال تمر، وفرق الموسيقى، وطلاب الثانوية، ورجال الشرطة. قدمت فرق الثانوية الجميلة والتي يلبس طلابها وطالباتها ملابس حمراء وزرقاء (ثانوية تجارية) عروضاً حيوية خاصة تتصف بعدم اتزانها (بهلوانيتها) وحركاتها السريعة (قفزاً). وهناك فرقة موسيقية مهمة جداً يندر مثيلها في العالم، لأنها خاصة بذوي الهمم من المنغوليين وغيرهم، وهم يلبسون لباساً جميلاً كما يعزفون عزفاً متقناً، علماً أن العناية بأمثال هؤلاء مثالية جداً في النرويج.

في جوانب الطريق ترى العائلات مصطفّة تأخذ الصور. وبعد انتهاء العرض يذهب الناس إلى حديقة المدينة حيث يوجد مسرح كبير، وتقدّم فرق الصبايا وفرق الموسيقى عروضاً جميلة، كما تلقى كلمات بسيطة، ثم تتفرق الجموع إلى البيوت.

في الرابعة مساء، وهو عزّ النهار هناك (إذ إن الشمس لا تغرب قبل الحادية عشرة ليلا) يذهب الأهالي إلى مدارس أبنائهم، ويلبس كل منهم أحلى ما عنده، وتقدّم فرقة المدرسة العروض الموسيقية والغنائية الجميلة. وهناك يتناولون الحلوى مع العصير، ويقوم الأطفال بجمع تبرّعات من أجل الصيف، ويبدو أن هذا شائع.

الأهالي أنيقون وكلهم يشارك في الأفراح. ترى سيداتٍ كبيراتٍ يتقنّ المزاح والمرح. الشعب ظريف على العموم، ويتمتع بجمال شكلي وإنساني مهمّ. وفي أثناء الاحتفال هطل قليل من المطر، وبقي أكثر الأهالي، ريثما انتهى العرض. بعدها عادوا إلى البيت.

كان يوماً جميلاً لا ينسى، وهو أحد أهم عيدين في تلك البلاد (وثانيهما عيد الميلاد المجيد).

العين في ١٦ أيار ٢٠٢٤

والى المزيد في الحلقة الثانية…