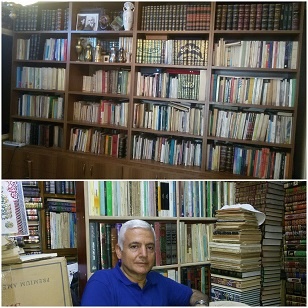

مكتبة الوالد (أعلى) وولع الكتب في دمشق

د. غالب خلايلي

دخلتُ المدرسةَ أوّلَ مرّةٍ قبل نصف قرنٍ ونيّف (أيلول 1966). كنتُ قد تجاوزتُ سنتي السادسة بأشهر، ولم أعرف وقتَها شيئاً يسمى الحضانة أو الروضة.

كانت مدرستي (اليازور) ذات بناء متواضعٍ في غوطة دمشق الشرقية، بجوار معبدٍ قديم، رحتُ – وباقي الطلاب – نسترقُ النظرَ إلى محتوياته اللامعة المغرية عبر النوافذ المطلّة على الباحة.

أوصلني أبي إلى المدرسة مرّة واحدة، ثم صرتُ أذهب وحدي إليها ماشياً (نحو 1500 متر)، أو راكضاً من أجل كسب الوقت، وكنا نرفل مثل كل تلاميذ سورية في ثوب الأمان العجيب. وعندما تركني أوّل مرة، شعرتُ وسط التلاميذ بالقلق الذي ما لبث أن زال بعد وقتٍ قصير.

أحببتُ مدرستي الأولى، وإن لم أجدْ جاذبيةً خاصّة فيها، فهي -كغيرها في زمنها- تقليديةٌ تلقّن العلوم، ولا تعلّم المحاكمةَ أو التفكيرَ الحرّ (إلا عند توفّر أساتذة موهوبين يغرّدون خارج السرب)، ولا شيئ مهمّاً عن أي فنّ (عدا بعض الرسم وورق الأشغال والمشغولات الخشبية). أما رياضتنا شبه الوحيدة فكانتِ الركضَ (كان الطلاب المجدّون يُعفَون من درس الرياضة!).

كان أهالي معظم تلاميذ المدرسة متوسّطي الحال، وبعضهم مسربلٌ بالفقر، من أثر اللجوء ثم النزوح (1948- 1967)، لكنّ المدرسةَ (التابعة للأنروا) كانت تقدّم مساعداتٍ من الكتب والدفاتر والأقلام والحبر، وتدعم التلاميذ بحليب الصباح ومحافظ زيت السمك، اللذين (يتبغدد) عليهما الأشقياء جهلاً. أما الأهم فهو أنها كانت مجانية مثل معظم المدارس في البلد العزيز.

كان مدرّسي في الصف الأول شيخاً قديرا ذا عِمامة (من قدماء مدرّسي الأنروا)، وأشهر ما تميّز به لباسُه وعصاهُ الغليظة. تعلّمنا جدول الضرب في الصف الثاني بسرعةٍ تحت وطأة (العصا لمن عصى)، و(الفلقة لمن استعصى). لم ينجُ أحدٌ من تلك العصا، وهذا يعني بداهةً أنني لم أنجُ منها، ولو لأسباب غير دراسية. “أكلتُها” خطأ في الصفّ الأول عندما أراد الأستاذ أن يُسكِتَ الطلاب، وإذ ضرب المقعدَ الأول بعصاه، صادفتْ تلك اللعينة يدي (اليمنى) الغضّة، فتورّمت أصابعي وازرقّت أظافري، فما عدتُ قادراً على الإمساك بالقلم لأسبوع. ولا أخفيكم وقتَها أن الأستاذ بكل هيبته اضطرب، حاسباً حساب والدي الأستاذ المعروف (طبعاً لم يحدث شيء). و”أكلتُها” في الصف الثاني في عزّ البرد لتصرّفٍ صبياني أخجل من ذكره لكم. و”أكلتُها” في شتاء الصف الثالث على يدين صغيرتَيْن متجمدتَيْن، لأنني ابتسمتُ، هذا طبعي منذ الطفولة، ولم تنفع توسّلات زميلي أحمد خطاب (وهو اليوم جراح نسائي مشهور في بريطانيا والخليج) لأجلي، فناله أيضا ضربٌ مبرّحٌ على يدين صغيرتين ناعمتين. وأخيراً “أكلتُها” في الصف الخامس، يوم خرج الأستاذ لحاجةٍ فتركني عريفاً، ولما عاد رآني أُضحِكُ الطلاب بصوتٍ حَنْجَري خشن، فتناولني بالضرب (وهو الشاعر المُرهف) بـ (خميسته، عصاه المفضلة) على راحتيّ يديّ.

لم تغادر العصا ذاكرتي، وإن فاجأتني لاحقاً بصورة غير نموذجية. فيوم جاءنا مدرّب (الفتوّة) أوّل مرّة في الصف التاسع (إعدادية المجيدل)، في خطوة مفاجئة، كنتُ لا أستطيعُ إخفاء ابتسامتي بسبب (طزاجة) الموضوع، وتعليقات الشياطين في الصفّ، فهدّدني بتغطيس رأسي في قِدْر (الشوربة) إن رأى أسناني! لكنّه لم يفعل، بل جاء الفعل من أستاذٍ مريضٍ، لم يتمثّل فروسيّة أبي فراس، ولا عبقرية المتنبي، اللذين يدرسّهما لنا، ففسّرَ ابتسامتي (كنت شرحتها لكم) هزءاً به، وكان وراء الأَكَمة ما وراءها. قرأتُ الشرّ في عينيه، فهربتُ، فأغلق الباب، ثم لحقني على هُزاله بين المقاعد حتى استحكمني بلكمة (بوكس) قوية على حَجَاج عيني اليسرى، فشوّهني بورمٍ مزرقّ نحو أسبوعين. كان يجب أن أفتح الباب وأهرب. لم أكن خرّيج أزقّة. وإن أهمّ ما أريدُ الإشارة إليه، هو تصرّف الإدارة السلبيّ من قاعدتها إلى رأس هرمها في أرقى أحياء الشام (أبو رمانة)، بداعٍ إنساني (مرض الأستاذ)، وتلك الإنسانية لم تقتضِ إراحة (المريض) في بيته بتقاعدٍ مجزٍ يستأهله، خاصةً وأن مدرستي تتبع الأمم المتحدة، لأكونَ تجليّاً من تجليّات قراراتها الحكيمة النافذة!.

أما من الناحية التعليمية، فقد كنتُ متقدّماً في كلّ السنوات، حتى تخرّجي طبيب أطفال، لكنّني حتى الصف التاسع (وكانت له امتحاناته الحكومية الصعبة) لم أتعرّف إلى قدراتي الكامنة، لأن أحداً لم يخبرْني بوضوح عنها، فأوفّر عناءَ ما كنتُ أقوم به من حفظٍ حرفيّ للدروس.

ومن جملة الأشياء المفيدة في المدرسة أنها درّستنا القصائدَ الجميلة لكبار الشعراء: هارون هاشم رشيد، إبراهيم طوقان، نازك الملائكة، فدوى طوقان، سليمان العيسى، بدوي الجبل، سعيد عقل، أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، المتنبي، أبو فراس… مناهجنا كانت قوية. لكن الأجمل الذي تعلّمتُه مبكّراً هو: كيف أكتبُ موضوعاً إنشائياً، بدءاً من الصف الثالث، بإشراف والدي خليل الأستاذ والأديب والشاعر المرهف والمؤرّخ، رحمه الله، ومتابعة والدتي رحمها الله (وكانت تحفظ من الشعر والأدب الكثير)، الأمر الذي تميّزتُ به لاحقاً، وجعلَ مني كاتباً.

أما الشيء المتميّز الثاني الذي تعلّمتُه في البيت أيضاً فهو الموسيقى (العزف على الأكورديون)، وكان الأستاذ المتواضع نبيل نصر الله يأتينا (معتمرا برنيطة) على دراجته من القصّاع، وذلك أيضا بتدبير من والدي المتخصّص في التربية وعلم النفس، إذ كانت المدارس لا تعلِّمُ هوايةً ما.

أذكر أن مدرّس الرسم في الصف الثامن (الدكتور في الفلسفة عدنان أبو عمشة) كان لسبب ما في غير مكانه، والجيد هو أنه فتّح أعيننا على قضايا هامة في الحياة، على هامش عشوائية الدرس. أما الشيء المتميز الثالث فهو ما علمني إياه الوالد من بحور الشعر مغنّاة، وقراءة أمهات الكتب وتلخيصها.

تحسّن الأمرُ التعليمي التربوي كثيراً في المدرسة الثانوية العريقة (ابن خلدون) وريثةِ (مدرسة التجهيز الأولى للبنين) أول مدرسة ثانوية حكومية في سورية، بنيت بين 1929-1936 في قلب دمشق أيام الاحتلال الفرنسي. كنتُ في شعبة الصف العاشر النموذجية عام 1975، التي تضم أوائل مدينة دمشق وأصعبهم مراساً لفرط ذكائهم ودلال بعضهم. تميزتِ المدرسةُ بأساتذةٍ من أرفع طراز (مبيض، عيتي، كتاني، حسنة، شحرور، خطيب، حمودة، سليمة، عجاج، بعّاج، خوري……)، وفيها عرفتُ المختبر (ولو دون تعمّق)، والأنشطة الواسعة، والفرقة الموسيقية النحاسيّة الحماسيّة، والاحتفال المتميز بالمتفوقين. كان للمدير المنتمي إلى العصر الذهبي (الأستاذ تيسير الرفاعي رحمه الله) بُعدُ نظر، وعنايةٌ تربوية باللامعين، دون أدنى تمييز، ودون أدنى تهاونٍ مع المقصّرين. توجيهُه جعل مني ومن زملاء كثيرين أطباء ومهندسين وصيادلة وأساتذة ومحامين ناجحين.

***

ويدور الزمان دورته بسرعة. تخيّرتُ، بدءاً من 1992، لأولادي الأربعة أفضلَ المدارسِ الخاصة بعد دراسةٍ متأنية. كان هذا يعني بداهة أنّ عليّ دفعُ جزء مهمّ من راتبي في الوظيفة ثم في العمل الخاص. تخرّج الثلاثة الكبار في المدرسة الخليجية الخاصة ذاتها، وكانت ذات شأن بمديرتها البريطانية العتيقة ثم اللبنانية الخبيرة. كلّهم متفوّق، ولديه كثير من الإبداع، لكني أشهد أنّ أحداً -خارجَ البيت- لم يهتمّ بتنمية هذا الإبداع، بل تُجوهِل لأسباب مختلفة، منها محاباة غيرهم، وعدم تفهّم شطحاتهم الذكية. ابنتي الكبرى موسيقيّة Pianist من الدرجة الأولى، فلم يستطع أحدٌ رعايتها. أختها الأصغر مثلها. ابني الأصغر (الذي يتخرّج في الجامعة بعد شهرين في علوم الحاسب) ركّب رجلاً آلياً (روبوت) معقّداً وهو في الصف الخامس الابتدائي، أهداه له أخوه الأكبر مهندس الميكاترونيك، وأخذه مفتخراً إلى المدرسة، فما نال أيّ اهتمام، بل شُكِّك في عمله إذ سئل إن كان أبواه قد ركّباه له!.

أما من الناحية الإبداعية والثقافية، فلم يتغيّر الأمر كثيراً عندما نقلتُ الأخير إلى مدرسةٍ أكثرَ شهرةً حتى عالميا. للبيئة دورها بالتأكيد، وكذا للعصر الإلكتروني الذي فرض نفسه بقوة، مقوضاً الإرث القديم، ليتسيّد في عصر كوفيد (عام 2020 وما يليه).

في سنيّ المراهقة الصعبة يتغيّر الدماغ جوهرياً بسبب هجمة الهرمونات الساخنة، وما من أنشطة ثقافية (مسرح، موسيقى، مباريات أدبية..) تمتص شغب الطلاب وتوقهم إلى معرفة الجنس الآخر بغير الطريقة الصبيانية، أو الإلكترونية المتاحة بوفرة. النشاط الأوضح هو الرياضة التي تكون عنيفة أحياناً، وقد تؤدي إلى خلوع وكسور. ومع لوحٍ مفروض (Tablet)، وشابكة مفتوحة (Internet)، لا بد أن يحدثَ ما يمكن توقُّعُه من التلاميذ الذين كبرت أجسامهم ولم تنضج عقولُهم. وكي تحمي المدرسة نفسها، جعلتنا نوقّع على تعهد قانوني طويل بخط ناعم مضغوط في صفحة كبيرة، نضمن فيه أن أولادنا سوف يستخدمون تلك الأجهزة بكل انضباط!.

فإذا كنتَ يا سيدي تضمن أن القطّة لن تهجم على قطعة اللحم أو السمك المتوفرة في مخدعها، أو أن الطفل لن يمدّ يده إلى الحلوى القريبة منه، أضمن لك أن أي ولد (ولو في الثامنة عشرة) لن يخطئ مراتٍ في استخدام وسائط التواصل المتاحة. إن المراهق الصغير والمراهقة الصغيرة لا يعيان ما يحدث لهما من تبدلات، وهما الزغلولان المحتاجان إلى الرعاية والحماية. ولهذا فإن الطفل، الذي كبر جسمُه فحسب، يجد نفسه مكبّلاً بحِبال القوانين الصارمة، دون أن يعيَ بدقة ما الذي يحدث، كما يجد المبدعُ منهم نفسَه أشد تكبيلاً، وهو التوّاق إلى حرية أكبر، تحتاج محاكاةً في التفكير.

ومع تطور معظم المناحي التعليمية، لا نجد مهيض الجناح أكثر من اللغة العربية، التي يُعلَّم التلامذة أن يحفظَوا موضوعاتِها الجاهزة أو “المسلوقة”، كي يصبّوها صبّةً واحدةً في الامتحان. مسكينة لغتنا العربية. مساكين أولياء الأمور الذين لا يتقنون الإنجليزية. التيار العالمي (وحتى الأهلي) يصبو إلى اللغة الإنجليزية للتوظيف والعمل، وهذا يزيد الفصام بين التلميذ وموطنه.

ولأننا من عائلة تجلّ (المدرَسة والمدرِّس)، وتعدّهما قيمةً لا يجب التقليل من احترامهما، كما يشيع مع كل الأسف، لم نجادل فيما تتّخذه المدرسة من قرارات، مفضلين حُسن التعلّم على ما هو سائد من إعطاء علامات كاملة في مدارس أخرى صارت مفضلة عند الراغبين بدخول أولادهم إحدى كليات “الاستثمار” الطبي في العالم. مسألة خطيرة برمتها، تحتاج إلى تمحيص من كل الجهات.

لم نسمع خلال سنوات الدراسة عن مكافأةٍ مادية أو معنوية لتلميذٍ متفوّق (خصم أو إعفاء، أو حتى إهداء كتاب قيّم..)، ولم نسمع عن حفلة راقية دعتْ إليها المدرسة، ولا عرفنا أن مدرّسَ الفنون (الذي لا أعلم أهو موجود أم لا) علِمَ شيئاً عن ولدٍ موهوب موسيقياً أو مسرحياً، فليس في المدارس المختلفة (مهما تكّنت بالدولية والعالمية) ولو (فُرَيقَة) موسيقية تعزف النشيد الوطني في الصباح، وفي المناسبات، بينما يصم أذنيك ضجيج مكبّرات الصوت.

هذه (بشكل عام) ملاحظات أبٍ (تخرّج عنده عدة أولاد في الجامعة بتفوّق)، وطبيب أطفال، وكاتب طويل الباع.

يمكن للمربي الفاضل أن يتفهّم مقاربتي بالتأكيد، ومن ثم يتعاطف وإياها، لأنه أولا وأخيراً إنسان يعيش ما نعيشه من هموم. ويمكن أيضاً لبعضٍ من أصحاب العصا التربوية الغليظة أن يجادل إلى ما شاء الله، بأن هذه هي القوانين.

نحن ندرك بيُسر كيف يمكن أن تكون العصا ذاتُها أرحمَ بيدٍ من يدٍ. ويقيناً لو طبّقت هذه القوانين علينا بالروح القاسي ذاته، لما كان واحدٌ منّا متعلّماً اليوم، ولكنّا نهشّ الغنم في البراري، أو نتسكّع في الشوارع، أو نتقلّب بين الأرواح الشرّيرة التي تزعج الكون.

العين في 1 تشرين الثاني 2024