قلق مسيطر لتراكم الدروس وثقلها

- د. غالب خلايلي

- أثار مقالي حول ذكريات المدرسة ردود فعل متعددة، أولها: أن التعليم في الغرب ذاته (حتى الولايات المتحدة) ليس بخير، ناهيك عن أنه مكلّف جداً في المدراس الخاصة، وثانيها: مسألة (الضرب) في المدارس.

- وفي هذا المقال نناقش بعض مشكلات التعليم، تاركين مسألة الضرب إلى مقال آخر.

- ***

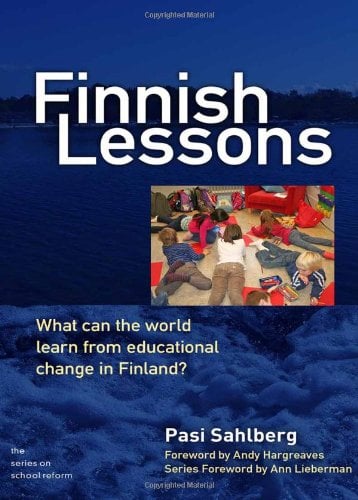

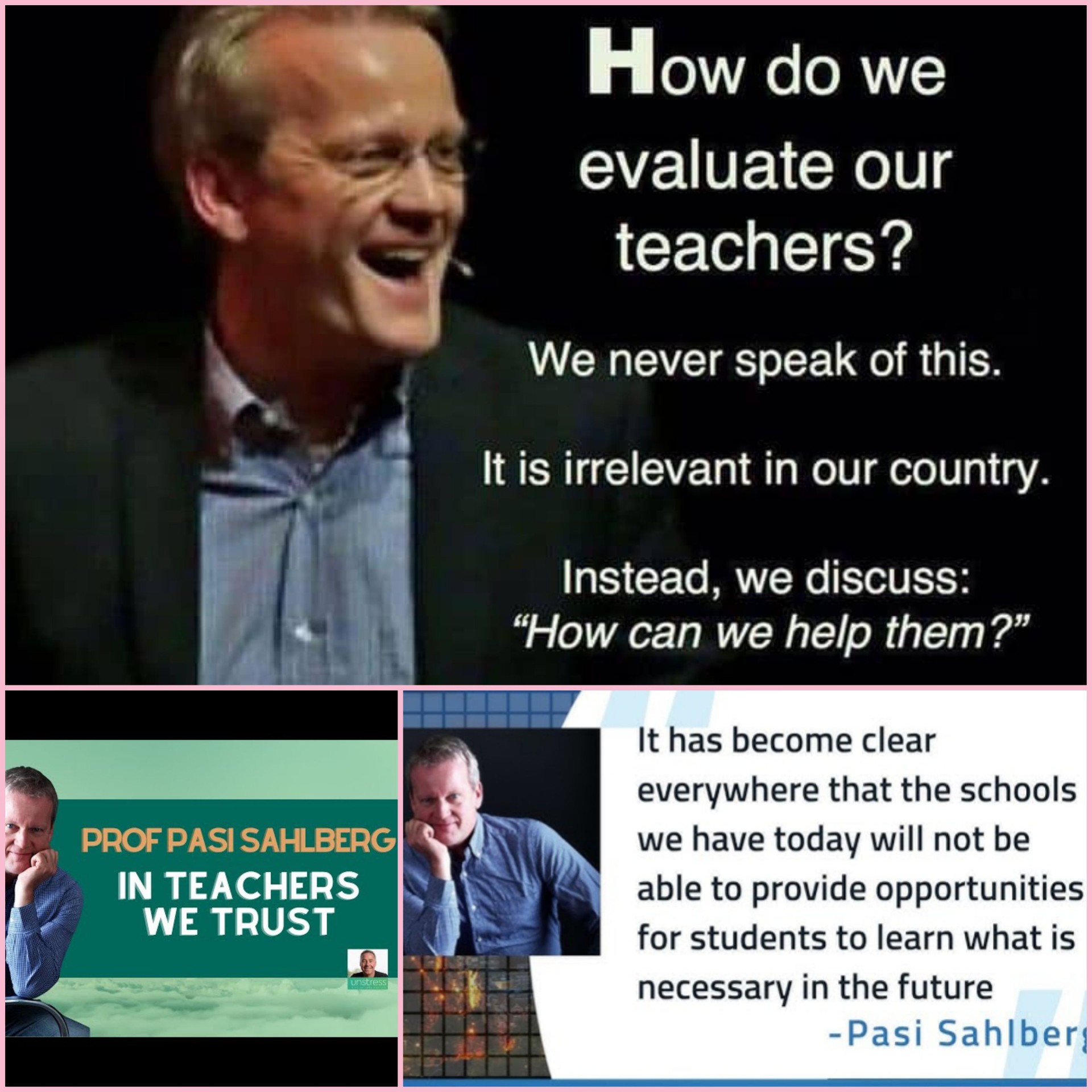

- كالنار في الهشم، انتشر في وسائل التواصل خبرٌ غير صحيح مفاده أن ” فنلندة اشتهرت بنظامٍ تعليمي ناجح، عزاه الأب الروحي للتعليم د. باسي سالبرغ Pasi Sahlberg إلى التخلّص من ستة جراثيم تعليمية وهي: كثافة المواد، وكثرة الاختبارات، وطول الدوام، والواجبات المنزلية، والدروس الخصوصية، والمواد المعقّدة التي تهمّ الخاصة، ولا تنفع معظم الطلاب في حياتهم العملية (سمّاها: المعرفة المعزولة). والحقيقة أن الدكتور باسي سالبرغ أستاذ في جامعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وكان قد كتب كتاباً بعنوان (دروس فنلندية: ماذا يمكن للعالم أن يتعّلمه من التغيير التربوي الفنلندي؟) لم يذكر فيه تلك الجراثيم التي يبدو أن مبتدعها خبير عتيق، لكن لا بأس في أن نناقشها، خاصة أن مسألة الجراثيم تجتذبني بصفتي طبيباً، وإن كانت لا تخصّ ما يعالجه الأطباء، غير ناسٍ أيضاً أنّ من الجراثيم ما هو مفيد، بأثره الجمّ على مناعتنا وأدمغتنا وأمزجتنا.

- فكّرت بحقّ لو أننا طبقنا التعاليم السابقة، فهل نصل إلى أفضل النتائج؟

- أعتقد أننا سنصل إلى (مرحلة الفشل التعليمي الكامل)، بعد أن برع بعضنا في إنتاج (المتعلّم المسلوخ الخالي من الدسم!)، ويبدو أن هذا هو النوع المطلوب عالمياً، بعد نزع البهارات المحلّية (أو لنقل: الوطنية) عنه، إذ لا أظن أن الفنلندي العادي (أو غيره كالأميركي والألماني) حصل على درجة المتعلّم فائق التعلّم (السوبر)، فقد تُركت هذه المرتبة للبارعين، المطلوبين في الحقول العليا، بينما وُزِّع الباقون حسب إمكانياتهم على حقول العمل (سمكرة، حِدادة، نِجارة، لفّ سندويش…)، فيما يصرّ مجتمعنا على حقول كالطب والهندسة والصيدلة (وحديثاً مجال الأعمال والتقنيات)، ولو كانت القدرات متواضعة.

-

كتاب الدروس الفنلنيدية لسالبرج - إذن ما الخطأ؟ وما الذي يجب فعله؟

- من المؤسف أنّنا بتنا نتغنّى بتجارب مَنْ حولَنا، وننظر إليها بعين الرضا، دون أن نتذكّر التاريخ المضيء لنا، يوم خرّجنا طلاباً متميزين. نكتة محزنة جرت على الألسن مفادها أن: ” ابن الجيران حصل على علامة تامة في الإملاء، فدمعت عيون أهله وجيرانه”!.

- ولو عدنا قليلاً إلى الوراء لوجدنا أنّ أكثرَ ما هو قديم، في معظم المجالات، أفضلُ بكثير ممّا هو حاضرٌ في بلادِنا. ولعل الأمر ليس محضَ صدفة، هذا يحتاج إلى تدقيق، مع إيماني أن المسألة ليست مسألة تقنيات متطورة، بل هي مسألة جدّ وإنصاف وأخلاق أولاً. ها هي ذي التقنيات الحديثة قد دخلت بيوتنا ومراكزنا، فهل تحسَّنّا؟ الوضع مزرٍ في كثير من الأحيان، مع أجهزة غير مصانة، وكهرباء مقطوعة، وموارد شحيحة، وعقليات قديمة، يفاقمها تدهورُ الأمان أحياناً (بسبب الحروب)، لكن الأمرَ لا يختلف كثيراً مع توفر الأجهزة الحديثة، والكهرباء والواي فاي، لأن العقلية هي هي: اللا اكتراث أو الفوضى المنظّمة أو حتى الصرفة.

- عندما كان (الكُتّاب) هو المدرسة الأولى، ترافق بمسألة مهمة جداً هي: إيمان الأهل بالمدرّس، واحترامهم الشديد له، إلى حد إعطائه صلاحيات واسعة بقولهم له: (لك اللحم ولنا العظم). لا أقول: إن ذلك هو الأسلوب الأمثل، لكن حتى بعد انتهاء عصر الكُتّاب، وبناء المدارس الأحدث، بقي الاحترام موجوداً، وبقيت هيبة المعلم قويّةً عند الأهل والتلاميذ. زد على ذلك، أن الدخلَ الجيد للمدرّس حَفِظ ماء وجهه، فما اضطر إلى الأساليب الملتوية كي يكسب رزقه، أو يقعد ملوماً محسوراً.

- كان للتعليم شرفُه، وللمدرّس هيبتُه وكرامته وقدسيتُه واكتفاؤه المادي، مما خرّج طلاباً يوثق بعلمهم ثم عملهم. كُنا نجد لدى أقلّهم مستوىً حداً أدنى من الثقافة العامة والوعي الوطني والجد، تشرّبه هؤلاء في بيوتهم ومدارسهم، الحد الذي يضمن معرفةً مبسّطةً للطالب بجغرافية بلده وتاريخه ولغته ودينه، فهو يحفظ مثلاً عدداً من الآيات والأحاديث (أياً كانت الديانة)، وعدداً من أبيات الشعر والأقوال المأثورة، ولا بد أنه سمع عن أهم شعراء العرب، وعن الأبطال الخالدين، فما بالك عندما ترتفع السويّة والمعرفة، لتصل إلى الشخصية المتكاملة في الطب والهندسة والصيدلة والرياضيات…. إلخ، فتجد الرجل الموسوعة، عالي الثقافة والمعرفة متعدد اللغات، يفتخر ببلاده ولغته وشخصياتها الخالدة في الأدب والعلم والسياسة والتاريخ، وما أكثر الكبار الذين رفضوا في الماضي جنسياتٍ أجنبيةً قُدّمت لهم على أطباق من ذهب.

- كل ذلك حدث قبل عهد التطوّر التقني الذي نشهده اليوم، علماً أن أكثر هؤلاء المعاصرين تعرّف إلى التقنيات الحديثة، وأتقنها. هؤلاء من جيل (مَن علّمني حرفاً كنتُ له عبداً)، وليسوا من جيل مغايرٍ مختالٍ فارغ المضمون.

- إن أكثر “الجراثيم” المذكورة موجودة بدرجات مختلفة في الوطن العزيز. ففي البلد الواحد قد تجد المنهاج الكثيف، والحضور الطويل، والامتحانات شبه اليومية، والواجبات المنزلية.. إلخ (وأنا أؤيدها عند طلاب لا يعون وأهليهم معنى كسب الوقت)، أو تجد مناهج مخفّفة، مع حضور طويل أو قصير، لكن الجرثوم الأهم الذي يفرض نفسه على خارطة الوطن الكبير هو الدروس الخصوصية، لأسباب مختلفة، أهمها ضعف الدخل وقلة الضمير الشخصي والوطني، ليسيطر الجشع المادي في أغلب الحالات، والذي تشجّعه أسر ميسورة (بشراء شهادات أولادها) أو حتى عادية بشراء ضمائر بعض الأساتذة، فإذا بعدد كبير من الطلاب الضعاف أو متوسّطي القدرة يحصلون على معدل يقارب 100%، فلا يتركون مقعداً جامعياً في الطب أو الهندسة… أو حتى منحة لمن درس وتعب وفهم ونال معدلاً أقل، مما يجعلنا نخلص إلى أن الأخلاق الحميدة هي المفقود الأكبر، وكذا الرغبة في الجد والتحصيل، ولا بد أن نضيف عليها اليوم فقدان الأمان والعوز المادي.

-

أقوال بمثابة الحكم بالمدرسين نثق - هنا، تخرج إلى مجتمعنا شخصيات سلبية فارغة المضمون، والأدهى أنها هي التي تتحكم بمن تعب ودرس. هذه الشخصيات قد تعرف لغة أجنبية لكنها تجهل لغتها الأم، وتجهل التاريخ والجغرافية والوطنية والأدب والشعر، ولا تفكر إلا بالأمور السطحية والغريزية، التي لم تهذّبها تربية البيت، أو تعليم المدارس، ويمكنك أن تشعر بهذا (الهزال التربوي التعليمي) من الطريقة البائسة لحديث الطلاب والطالبات عن مدارسهم وأساتذتهم، ومن ضعف أذواقهم في الطعام واللباس و(موديلات) الشعر، ومن أوقات فراغهم الطويلة التي يقضونها فيما هو مؤذٍ أو غير مفيد. بالمختصر: هم أشخاص هلاميون ليست لديهم شخصية، ولا قضية، ولا أفق، وكم من عطلات طويلة تمرّ بالنوم وألعاب الحاسوب والتواصل السلبي. واللافت أن التلاميذ باتوا اليوم يفرضون عطلاً إجبارية على المدراس، وكأنه اتفاق غير مكتوب، ويقيني لو أن هناك ما يجذب الطالب إلى مدرسته (أو يخيفه من الغياب) لأتى طائعاً (أو مجبراً).

- عزيزي القارئ: انظر اليوم إلى الحفلات القديمة، أو المهرجانات الشعرية في العواصم الكبيرة، وقارن بين من كانوا يحضرونها، وبين جمهور اليوم. إنه كالفرق بين الثريّا والثرى، أو بين النعيم والبؤس، ناهيك عن أن مهرجانات الشعر والأدب ذوتْ في بلادنا.

- أمور كثيرة وجوهرية تفرّق فنلندة واليابان وأمثالهما عن بلادنا: مواطنوهم المرتاحون جداً لا يفكّرون بجُلّ ما نفكّر به، وأساتذتهم ملوك، بينما يعاني أغلبنا الفقر، ويعاني أستاذنا العوز، وقلّةَ الاحترام والاكتراث، مما يجعل مهنة التعليم مقيتةً غير مرغوبة، ويجعل أكثر المعلّمين من المضطرّين إلى ركوب أهوالها، لأنهم لم يستطيعوا القفز إلى مهن أكثر دخلاً، ولا أقول أرقى، لأن مهنة التعليم من أسمى المهن.

- في الماضي تعلّمنا بالمجان تقريباً، وجلس ابن المسؤول جنباً إلى جنب ابن العبد الفقير، وأعطي كلاهما الفرصة المناسبة. لم يشعر أي من الناس مهما بلغ فقره بعبء التعليم، بل كان منقذاً له من حياته البائسة. طلاب طب وهندسة وقانون عاشوا في غرفٍ متواضعة جداً، صاروا لاحقاً من أهم الناس. واليوم صار أغلب التعليم طبقياً وغالياً جداً ومحابياً، فما عاد كثيرون يطيقون تكاليفه، فيما بقي عدد وافر من الأطفال والشباب بلا تعليم، فتلقّفهم الشارع بكل مآسيه الإجرامية والفكرية المنحرفة.

- كل ما سبق من (جراثيم) في الجسد التعليمي العربي، خلقتْ ما نعاني منه اليوم من مشكلات جمة، على كل مستوى، مما هدد كل شيء: اللغة والتاريخ والجغرافية والعروبة ووحدة المصير. كما هدد التدهور الأخلاقي بنية العائلة والمجتمع، فخرجت أجيال من المنحرفين فكرياً وأخلاقياً، وأجيال ناقصة علم ومعرفة، مما جعل المتميزين من أبنائنا لا يفكرون إلا بشيء واحد: الهجرة، إذ لم تعد تربطهم بأوطانهم ذكرى طيبة، بدءاً من اللغة التي لا يعرفونها، وانتهاء بتأسيس أسرة والقدرة على العيش. لا نعجب هنا أن تشيع الفواحش من أجل تلبية الغرائز.

- والخطير، والمؤذي لطلابنا المجدين المقدمين على الدراسة في الجامعات الوطنية العريقة، أنه رغم الظروف السيئة التي ذكرناها، يغمط حق تلك الجامعات العريقة في التصنيف بناء على معطيات مادية (أجهزة وغيرها)، مع أنها تكافح وتناضل وتعلّم بصدق، بينما تعطى جامعات لمّاعة ظاهراً تصنيفاً عالياً.

- أكاد أومن أن ما نعاني منه ليس جراثيم عادية، بل خبيثة تستحل نقص المناعة الخطير، ولا حلّ بسوى المعجزات الخارقة، لأن تكويننا التعليمي الثقافي بات هشاً جداً، ومخترقاً جداً، ولا بد من العودة إلى الجراثيم المفيدة مثل الجد والإخلاص والأخلاق الكريمة، والأهم احترام المعلم. كل هذا ونحن نفترض أن المناهج سليمة معافاة، والنوايا حسنة، لأن الحديث لن ينتهي مع مناهج غير مدروسة، أو هزيلة، أو مليئة بالألغام الفكرية.

- وفي كل الأحوال أومن أن في بلادنا أشخاصاً مُخلصين مُضحّين مُحبّين عاشقين لأوطانهم، وعلى أمثالهم يكون الاعتماد، وكلّي رجاء بأن نفهمَهم ونجتذبَهم. أما أولئك الذين غادرونا منذ زمن قريب أو بعيد، فالمأمول أن يعودوا بخبرات جديدة، إذ إنّ لبلادهم عليهم حقاً حتى لو لم ينشؤوا أو يتعلّموا فيها، وسيكتشفون يوماً ما أهمية الوطن، لأن جذورهم سوف تبقى عاريةً مهما غاصت أقدامهم في الرّمال أو الثلوج.

- العين في 4 تشرين الثاني 2024