مع الأستاذين العلمين عدنان تكريتي وأنور الخطيب في حديقة الجاحظ

“دمشقيات” هي ذكرياتٌ جميلة لشيخ جليل في عالم الطب، وشغف تعريبه، وهو هنا في عقده التاسع يستعيد بعض ذكريات طفولته في حي “سوق ساروجة” الشهير، في كتاب صدر أوائل عام 2011، أعلن فيه حبه لدمشق ثم رحل (1).

***

د.غالب خلايلي

يقول الشيخ الطبيب عدنان تكريتي في مقدمة كتابه: “قد يجول في خاطرك بعد قراءة هذه الأوراق أنّها ضربٌ من ضروب المذكّرات، أو وصفٌ لعاداتٍ وتقاليد اندثرت، أو خريطةٌ لبقايا مِنْطقةٍ بعضها خَرِب وبعضها الآخر يصعب تعرُّفه، بيد أنني أبادرك بقولي: إن هذه الأوراق هي كلُّ ما حَسِبْتَه مجتمعاً”.

ويبرّر أستاذنا الكبير ما كتبه بأن الشيوخ يتذكرون ماضيهم المنصرم بكل الحب، ويحلو لهم العيش في أجوائه، بحيث تبدو ذكريات الماضي أفضل من الحاضر، فكلّ من سكن بيتاً دمشقياً حاملاً صفاتٍ مميّزةً، كالفسحة السماوية التي تتوسّطها بركة ماء، وتنتشر في أرجائها الأوراد والأشجار، يحنُّ إليه، على الرغم من الصعوبات التي رافقت العيش في ذاك المنزل الفسيح.

وقد رسم لنا المؤلف حيّ “سوق ساروجة” بالكلمات، وانتقى شخصياتٍ أكّد فيها صفات الدمشقي في ذلك العصر. وإذا جاز لنا أن نلخّص كلمات الأستاذ الراحل فيما انتقى من موضوعاتٍ وشخصياتٍ، بكلمة واحدة، لقلنا إنها (الوفاء).

***

يحدثنا التكريتي عن أسرته فيقول: “تكوّنت أسرتي من والدين، وأربعة أولاد ذكور أنا أصغرهم سناً. كان والدي موظفاً في المالية ويشغل منصب رئيس ديوان الصرفيات. وكانت الدوائر الحكومية في ذاك الزمن مجتمعةً كلها في بناء السرايا، قرب المرجة. كانت غرفة والدي في الطابق الثاني قُبالة غرفة الوزير، وكان كلّما اضطر إلى توقيع ورقةٍ منه، لبس طربوشه الذي وضعه جانباً، وخرج بكامل هندامه ليوقّع الورقة”.

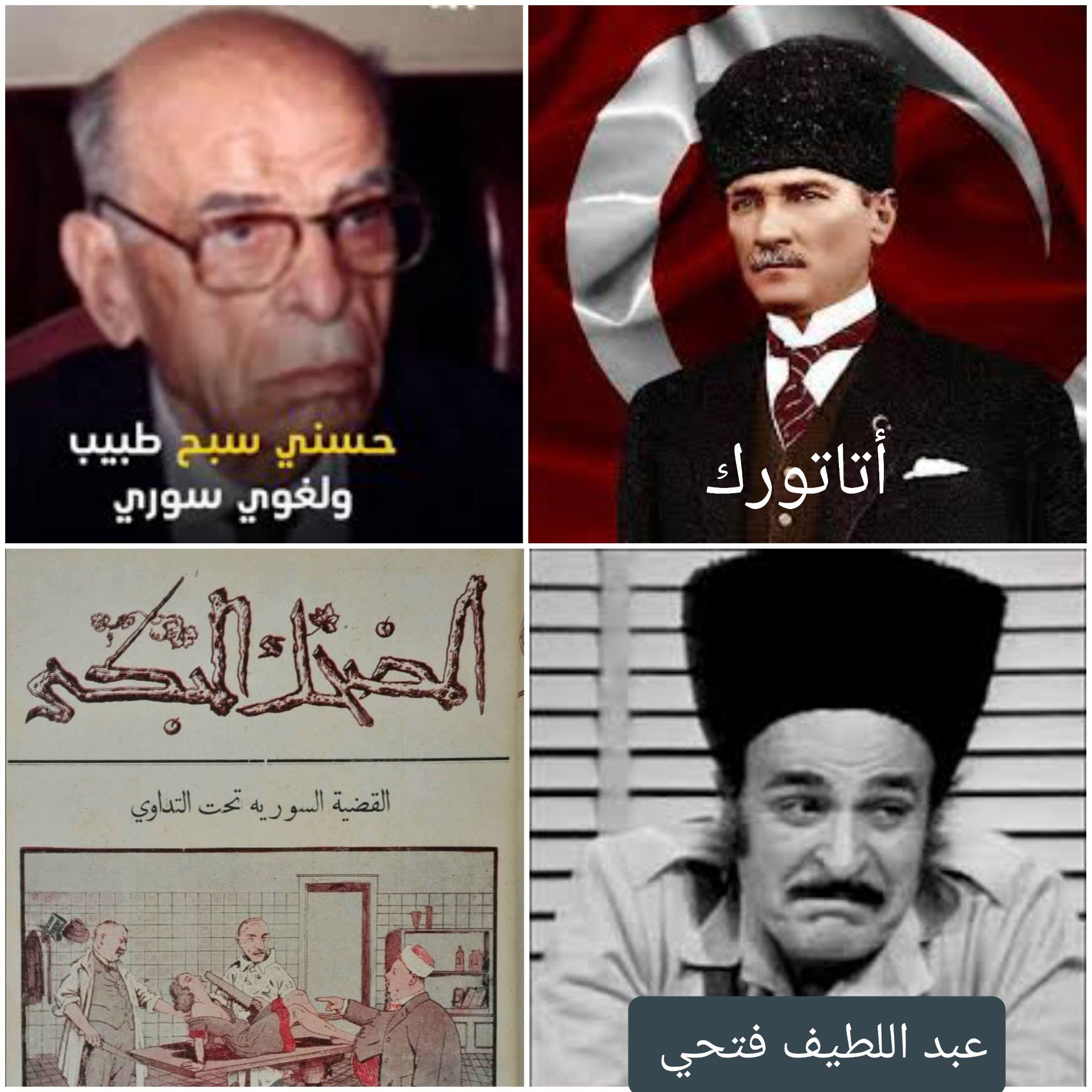

ثم يحدثنا عن الأجواء الاجتماعية لوالده فيقول: “كانت لوالدي حلقتان من الأصدقاء يمضي معهم أمسياته؛ يجتمع أفراد إحداهما مرة كل شهر، فيما يجتمع أفراد الحلقة الأخرى (وهي الأهم) خمس مرات في الأسبوع، بين السادسة والنصف والثامنة مساء، ولا يُقَدّم فيها إلاّ الشاي بطقوس خاصة، وقد ضمّتْ هاتان المجموعتان قضاةً وأطباءَ وأعضاءَ في المجمع العلمي العربي. وكان من بينهم منيب الجابي، أول اختصاصي في دمشق بالأمراض الجلدية من فرنسا، وأسعد الحكيم عضو المجمع العلمي العربي وأستاذ الأمراض العقلية في الجامعة (وإليه يرجع الفضل في تأسيس مشفى ابن سينا ومشفى الجذام)، والدكتور حسني سبح الذي شغل فيما بعد مناصب متعددة من بينها رئاسة الجامعة ورئاسة مجمع اللغة العربية.

***

ثم يحدثنا عن حارة دمشقية فريدة بسبب نسيجها الاجتماعي والبشري هي حارة الشَّالة. تقع الحارة في النهاية العليا لجوزة الحدباء، وتجد على جانبي الحارة بيوتاً مسكونةً، أولها على اليمين بيت الشاعر أنور العطار، الذي وُصف في الموسوعة العربية بأنه: “شاعر رومانسي يعزف على أوتار الشعر الغنائي الذاتي، يتصف شعره بالجزالة والأناقة والإشراق”. ثم تجد بيوت رجال متعلمين وجلُّهم متخصص. هنا سكن الطبيب الذي احتل أرفع مرتبة تعطيها الحكومة الفرنسية لسوريّ في الجيش، وأصبح في عهد الاستقلال رئيساً للصحة العسكرية. وقريباً من بيته منزل مهندس زراعي، وعلى بعد خطوات مسكن طبيب بيطري. وتجد بين تلك البيوت عدداً من بيوت الموظفين ذوي المراكز الرفيعة في الحكومة. ثم تجد لافتةً سوداء كُتب عليها بدهان أبيض مدرسة الزهراء للإناث، خطّها عبقري الخط ممدوح الخطاط. أما سويّة الشهادات التي كانت تحملها المعلِّمات فمتواضعة جداً؛ لكن وجدانهن المسلكي، واندفاعهن في التعليم فريد بحيث تحتاج اليوم إلى مصباح ديوجين كي تجد واحدة تشبههن (2). كان مظهرهن جميلاً وأنيقاً ومحتشماً، وقد ألَّفْنَ مع مثيلاتهن الأفواج الكبيرة التي اندفعتْ فجاءةً إلى الجامعة، واحتلتْ المقاعد الأمامية في مختلف كلياتها من طبّ وعلوم وآداب، وبذا أسهمت تلك الحارة في تقديم الدفعات الأولى من المعلّمات اللاتي تحمّلن مسؤولية التعليم في مدارس الإناث في سورية. في الحارة أيضا بيت أستاذ يدرس الرياضيات، وقد صار مرجعاً فيها، وفي نهاية الحارة بيت الأديب سليم الجندي الذي قال عنه تلميذه علي الطنطاوي: “والجندي للعربية عنده العلم الغزير، وعنده جواب كل سؤال وحلّ كل مشكلة”. وفي منتصف الحارة الشيخ عبد الرحيم، الذي جعل بيته مدرسة للأولاد، يعلمهم الأحرف الهجائية وشيئاً من القرآن الكريم قبل دخولهم المدرسة الابتدائية.

ولم يكن بين ذكور الحارة أميّ واحد إلا تاجر سجاد ميسور الحال يملك عربة بحصانين مُطَهَّمين، ولها سائس خاص. وفي أثناء العطل المدرسية كان أبناءُ الحارة الصغار يتجمّعون معاً للَّهو واللعب؛ إذ كان المكان مأموناً لا تمرّ فيه عربة، والأهل مطمئنون إلى معرفتهم لكلّ من حولهم.

***

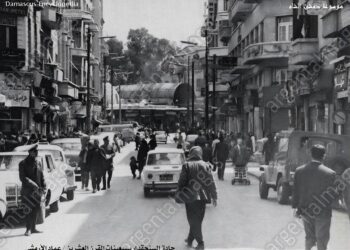

ثم يحدثنا الكاتب عن سوقين مهمين: سوق علي باشا وسوق الخيل. إذا سِرْت نزولاً في جوزة الحدباء، وصلتَ إلى مكان فسيح هو سوق الخيل، وإلى يمينه أشهر سوق للفواكه يومذاك هو سوق علي باشا. إنه سوق مغطىً يصل بين سوق الخيل المكشوف وساحة المرجة أو الشهداء. يتصف هذا السوق بكثرة بيع الفواكه المنضدة، كما أن فيه مطعماً فخماً، وبائعاً للحليب المطبوخ الساخن (سحلب وألماسية)، وبائع مكسراتٍ يعرض بضاعته على نحو منمق يغري بالشراء.

أما سوق الخيل الذي يبدأ من سوق علي باشا فما هو إلا ساحةٌ كبيرة ترى فيها العجب من التضارب والتنوع، مثل رجل يقف وراء مقلاةٍ يبيع (الغَلينة)، وهي رئات الخروف وقصباته، يقليها البائع ويقدمها للمشترين، ويتفرع منه السوق العتيق الذي تباع فيه الطيور والدواجن. ويتصل سوق الخيل في آخره بساحة المرجة، وحينما تتابع السير فيه تصل إلى ما يسمى السنجقدار الذي يأخذك إلى سوق الحميدية.

وفي سوق الخيل حلاق بخاري رخيص الأجر، وإذا وقفت أمامه ونظرت إلى اليمين رأيت باباً عريضاً هو مدخل جامع يَلْبُغا. وقريباً من باب الجامع، هناك باب آخر يأخذك إلى مدرسة البحصة، التي لها باب رئيس آخر يوصل إلى حي البحصة، كان يقيم فيه موظفون أتراك، ومن جملتهم مصطفى كمال (أتاتورك).

يتصل سوق الخيل بنهاية جوزة الحدباء، حيث فندق داماسكس بالاس الشهير، الذي أقام فيه الأمريكي كراون موفد جمعية الأمم إلى دمشق، وكانت المظاهرات تأتي إليه مرحِّبةً ظنَّاً منها أنه سيعود إلى جنيف، ويُخرج الفرنسيين من سورية، ولكن كانت لكراون وللولايات المتحدة أهداف أخرى، تعرفها فرنسا ولا يعرفها السوريون.

***

بعدها يحدثنا الأستاذ عن مَعْلمٍ ثقافي مهمّ هو مكتبة البابيروس، التي افتتحت قبل ما يزيد على سبعين عاماً. أتى صاحب المكتبة بكتب كبار الأدباء مثل طه حسين والرافعي والزيات وجلَّدها، وأعلن أن بوسع المشترك استعارة ما شاء من الكتب مقابل أجر شهري يستطيع معظم الطلاب أن يوفروه من مصروفهم الخاص. كانت المكتبة قريبة من أكبر مدرسة ثانوية في دمشق، فأصبح عدد كبير من الطلاب مشتركين في المكتبة، ورحتَ تسمع في الاستراحة بين الدرسين، مناقشاتٍ مثل: قرأت (الأيام) لطه حسين، أو أنهيت قراءة (من وحي القلم) للرافعي، أو أنا أعشق الأسلوب النقدي الساخر للمازني. وبقي الحال على هذا المنوال إلى أن هبطت مبادئ صراع الثقافات، والأفكار المستوردة التي قالوا إنها تصلح لكل المجتمعات، فانحسرت ثقافة هذه الكتب، وألغى صاحب المكتبة مشروعه، وامتد التدنّي الثقافي والفكري إلى اللغة التي تسمعها في أثناء الفرص.

أهم الشخصيات الواردة في كتاب “دمشقيات”:

1- عيد الخنّ: رجل فقير جَهْوري الصوت، وحديثُه حديث الأمّي الذي صقلتْه الحياة العملية، رَبْع القامة، أسمر اللون، ذو لحية طويلة يحلقها مرة كل أسبوعين أو أكثر، يلبس في الشتاء عدة أثواب ممزقة معاً، وعدة جوارب في قدميه، وينتعل قبقاباً خشبياً. كان عيد يعمل في أحد حوانيت نزلة جوزة الحدباء المكتظة على الجانبين، والمشتقة من البيوت الواقعة خلفها، فيبيع أشياء صغيرة للأطفال كالسكاكر، لكن لم يكن أحد يعلم عمل عيد الخفي، حتى شوهد وقد ربط يده بضماد، فعرف الناس أنه يتعامل مع أتباع الكتلة الوطنية التي تقاوم المستعمرين الفرنسيين، حيث كان يصنع مفرقعات تستخدم في مظاهرات الطلاب، فانفجرت واحدة في يده. كان يمارس هذا العمل الخطير في دكانه الصغير لوجه الله والوطن. وفي أحد الأيام طُرق باب بيت الكاتب ففتحه، ولدهشته رأى عيداً وقد لبس ثياباً نظيفة جديدة، وصفَّف شعره، وحلق ذقنه، واحتذى حذاء. نادى أباه فسلّم بكل احترام ووجهه يطفح بِشراً وهو يقول: «أبارك لك استقلال بلادنا. لقد أصبحت سورية مستقلة».

2- أبو عبدو التيناوي: وهو السمّان الأشهر في سوق ساروجة.كان معتدل القامة، أميلَ إلى البدانة، أبيض البشرة، أزرق العينين، متورّد الخدّين، يلبس طربوشاً وثياباً إفرنجية، يتقن السِّمانة وصنع اللبن الرائب، واستخراج القشدة. وكان أبو عبدو يتقن أذان العصر، يأخذه من المؤذن الذي عينته الأوقاف في جامع الورد، في الأيام اللطيفة في الربيع والخريف، والأيام المشمسة في الشتاء، فيرخّم صوته ويجعله أكثر حناناً، وما كان ذلك إلا لإرضاء اللواتي يأتين إلى دكانه ليسمعنه ويترنّمن بصوته.

3- أبو صلاح الصابونجي: وهو الوجيه المعروف وصاحب فرن الصابونجي الذي يديره بطريقة مجهولة؛ إذ قلّما واظب على الوجود في فرنه أكثر من ساعة أو ساعتين صباحاً. كان أبو صلاح ممشوق القامة، أبيض اللون، ذا شاربين طويلين مفتولين، حليق الذقن، أنيق الملبس، يرتدي شروالاً وشالاً وصدارةً وطربوشاً، وتنطلق منه روائح أفخم العطور.كان أبو صلاح أميّاً، ولكنه لم يكن جاهلاً.

في ذاك الوقت كانت الانتخابات النيابية تجري في سورية على مرحلتين؛ يُنتخب في المرحلة الأولى منتخَبون ثانويون من وجهاء الأحياء، هم الذين ينتخبون النواب في المرحلة الثانية. وكان أبو صلاح منتخَباً ثانوياً دوماً، يجيد التحدث مع الآخرين؛ فإن صادف إنساناً مثقفاً أو متعلماً خاطبه وفق عقله ومستواه.

4- أبو حامد البارودي: وهو بائع الدخان الأميّ ذو اللباس العربي (الشروال والقمباز والطربوش)، رَبْع القامة، أبيض البشرة، مهتم بمظهره ونظافته، حليق الذقن دوماً، مرتّب الشاربين، إذا نزع طربوشه شاهدت شعره وقد أحسن تصفيفه. بدأ أبو حامد حياته المهنية بفتح مقهىً قرب حمام الجوزة، وكان الوحيد في المنطقة الذي يعرض (كركوز) في شهر رمضان. ولسبب مجهول أغلق المقهى، واتخذ دكاناً صغيراً لا يستطيع أن يدخله إلا إذا قفز فوق اللوح الخشبي من الواجهة الصغيرة في آخر جوزة الحدباء.

5- أبو درويش سويد: وهو رمز السوري، والكاتب الأمي، وأول من أدخل صناعة الحرير الصناعي إلى دمشق، وأرسل أبناءه إلى فرنسا لدراسة صناعة الحرير. هو امرؤ خارق الذكاء، أميل إلى القِصر، يتوكأ على عصاً يستعين بها في مشيته المترنحة، لباسه البذلة الإفرنجية والطربوش التي لم تذق طعم حرارة الكيّ منذ أن اشتراها. له نظاراتٌ سميكة تساعده على الرؤية لا القراءة. وقد قيل إن عظام حوضه كُسرتْ في صغره إذ وقعتْ عليه عدة أجران كان يعمل في صناعتها، فسبّبتْ له عاهة، ومع ذلك كان إذا دخل على الوزراء والكبراء احترموه، وإذا تحدث مع المتعلمين والمثقفين أكبروه، وإذا تحادث مع العمال والصناع هابوه. اتخذه حبيب كحالة أحد عبقريات الصحافة في عصره وصاحب مجلة «المضحك المبكي» رمزاً للفرد السوري، وكان كحالة يكتب معظم مقالاتِ مجلته الأسبوعية، ويرسم صورها الكاريكاتورية.

كان أبو درويش يطلق الفكرة بلغةٍ عاميةٍ، ويطلب من القاضي أو غيره كتابتها بعربية فصحى، وفي اليوم التالي تنشر المقالة في إحدى الصحف، بتوقيع مستعار.

6-7- أبو الخير القوّاص وممدوح الخطّاط: حينما احتلَّ الفرنسيون سورية، تأسس فيها عدد من المدارس التبشيرية تدرِّس العلوم بالفرنسية. غير أن الحكّام الفرنسيين لم يكونوا جميعهم من أنصار الكنيسة، فأسسوا مدرسة اللاييك، أي العلمانية، التي وَضَع خرائطها مهندس فرنسي. كان الأساتذة من الفرنسيين والسوريين الذين يتقنون الفرنسية، واحتلت اللغة العربية مقاماً أعلى مما احتلته في المدارس التبشيرية.

وكان من مدرّسيها الشيخ أبو الخير القوّاص، الصيداوي الأصل، والذي خطرت على باله فكرةُ ترجمة اللوحات الفرنسية إلى العربية الفصحى، بمعونة شيخ خطاطي دمشق ممدوح الخطاط.

8- الأخ أو الفرير أمفيلوك: هو معلم الفرنسية الموهوب، ورجل الدين الكاثوليكي رَبْع القامة، ذو اللحية الطويلة المحمرة، وذو العينين الزرقاوين. علّم الكاتبَ في مدرسة الفرير في طريق الصالحية، وهي مؤسسة دينية رهبانية تتبع بابا روما. لقد حبى الله أمفيلوك موهبة التعليم، وكان أمفيلوك يقضي بعضاً من خدمته العسكرية في معسكر قريب؛ إذ إن الأنظمة الفرنسية تسمح لهؤلاء الرهبان بأداء خدمتهم العسكرية على مراحل في أثناء العطل الصيفية.

9- قدري الحكيم: هو معلِّم اللغة العربية البارع الذي كان أبوه طبيباً (حكيماً). يتميز بالحديث الطَّلي، والظلّ الخفيف، والنكتة اللاذعة، إضافة إلى ملبس أنيق، وشعر مصفّف بكل اعتناء. اشتُهر الأستاذ قدري المثقف وصاحب المكتبة المهمة ببراعته الفائقة في تدريس قواعد الإملاء، وقواعد اللغة العربية، لاسيما لطلاب الشهادة الابتدائية (السرتفيكا) في نهاية الصف الخامس، ذات المستوى العالي، والتي يخضع تلامذتها لامتحان رسمي على مستوى المحافظات كلها. بعدها استُحدثت شهادة الكفاءة (البروفية) فكُلِّف الحكيم بتدريس طلابها.

10- عبد اللطيف فتحي: هو الممثل الشهير الذي عرفه الكاتب صغيراً مساعدَ دهّان. في ذاك الزمن كانت أعمال الدهان تنشط في الصيف؛ إذ كانت أنواع الدهان تتطلب حرارةً عالية كي تجف. وقرّر والد الكاتب طلاء بعض غرف بيتهم، وبدأ الدَّهَّانُ الشاب بالطلاء، ومعه فتىً يساعده ويعمل بجدّ ونشاط، ويردّد الأهازيج الشعبية، ويروي النكات اللطيفة يداعب بها كل من يراه. وكان من ذكائه وحُسن تصرفه أن ينتقي النكتة بحسب الشخص الذي ستُقال له. ودار الزمن دورته، وكبر الفتى عبد اللطيف، وأصبح ممثلاً محترفاً، واحتل مكانةً رفيعة بين زملائه.

***

إن كل ما جاء في كتاب دمشقيات يستحق تسمية (الوفاء)، تلك الخصلةُ الفريدةُ المتلاشية، التي أكد عليها التكريتي في مقال له، وذكر أمثلة متعددة، منها ما ذكره عن الدكتور حسين جمعة إذ ذكر فضل نهاد تكريتي (أخ للكاتب) في تدريسه العربية، وعن الدكتور صادق فرعون الذي كتب (في مجلة طبيبك) مذكراته في فيينا، مشيداً بالسيدة التي رعتْه في أثناء إقامته هناك، كما خصني كاتبَ هذا المقال بالذكر.

ومن قبيل الوفاء أيضاً حدثنا التكريتي عن أستاذ الأذن والأنف والحنجرة الراحل صلاح عثمان، الذي لم يحضر له درساً أو يقرأ له كتاباً، لكنه تعلم منه درساً أخلاقياً مهماً يوم تلاقيا في مؤتمر طبي تشرف عليه جمعية فرنسية. يومها انتابت الكاتب آلام فجائية شديدة، اضْطرّت معها زوجته (السيدة الفاضلة نبيلة هاشم) إلى استدعاء الأستاذ صلاح، فأتى ومعه طبيبان، وبعد الفحص قرروا جميعاً أنه قولنج مراري، وهنا أخذ الأستاذ الوصفة إلى أقرب صيدلية، وأتى بالدواء، وبدأ يشرف على تطبيقه بكل اهتمام، حتى اطمأن على مريضه.

ويذكر الكاتب حرص الأستاذ صلاح على وقت تلاميذه، فقد صادف أن دخل على درسه رئيس الوزراء (3)، فبقي يدرس، وظل الزائر المهم واقفاً حتى انتهى الأستاذ، فتقدم منه وشكره. وحينذاك قال له الأستاذ: اعذرني، فأنا لا أتوقف عندما ألقي محاضرتي على طلابي، لأني أعتقد أن كل ثانية من ثواني الدرس هي مُلْكٌ لهم”.

رحم الله هذا النموذج الحي من الأساتذة، ورحم الأستاذ عدنان تكريتي الرائد الكبير في تعليم العلوم الطبية، وفي تعريبها، والذي ضرب لنا مثلاً كبيراً في حب الوطن والوفاء له ولكل مخلص فيه.

هوامش:

- أملى الأستاذ عدنان تكريتي عليّ هذا الكتاب (لضعف الرؤية عنده) في 4 جلسات صيف 2010، وكان متقد الذاكرة.

- كان الأستاذ تكريتي شديد الصراحة والحديث المباشر في أي موضوع.

- قيل إنه عبد الرحمن خليفاوي (1930- 2009، جزائري الأصل). رئيس وزراء سورية 1976-1978