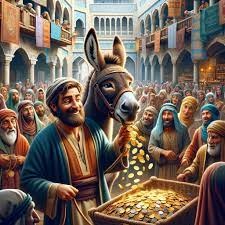

وزنه ذهبا لا علما و لا ثقافة

د. الياس ميشال الشويري

في المجتمعات التي تتعرض لأزمات أخلاقية واقتصادية، كما هو الحال في لبنان، لا يصبح النفوذ معيارًا للكفاءة ولا تحظى القيم النبيلة بمكانتها التي تستحقها. كثيرًا ما نجد أن السفاهة تتصدّر المشهد، ليس لغياب العقلاء، بل لأن المعايير التي تحكم المجتمع قد انحرفت، فأصبح المال والنفوذ معيار للتقييم بدلًا من الأخلاق والقيم. تعكس هذه الظاهرة أزمة حضارية تضرب بجذورها في القيم الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية التي تحكم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات.

- المال كمعيار للتقييم الاجتماعي

في مجتمعاتنا المعاصرة، أصبح المال مفتاح الهيمنة الاجتماعية، حيث يُنظر إلى الثروة كدليل على النجاح، حتى لو كانت مصادرها مشبوهة أو قائمة على الفساد والاستغلال، كما هو واقع الحال في لبنان. فمن الطبيعي أن نرى السفهاء يتسيدون حين تصبح القيمة الاجتماعية للفرد مرتبطة بحجم رصيده في البنك لا بمقدار ما يقدمه للمجتمع من فكر أو إنجازات. حين تُعطى المكانة الاجتماعية للأغنياء بغض النظر عن مصدر أموالهم، يتحول المال من وسيلة للحياة إلى أداة للسيطرة، ويصبح القادر على شراء النفوذ أكثر تأثيرًا من صاحب العلم أو الأخلاق.

يؤكد عالم الاجتماع ثورشتاين فيبلين في نظريته حول “الاستهلاك الترفي” أن المجتمع الاستهلاكي الحديث يعزّز ثقافة التباهي بالممتلكات والمظاهر، ممّا يسمح للسفهاء بالتصدّر لمجرد قدرتهم على استعراض ثرواتهم. هذا السلوك يقود إلى تشويه القيم الحقيقية التي يفترض أن تحكم المجتمعات، فيتحول النجاح من كونه نتيجة جهد واجتهاد إلى مجرد انعكاس للقدرة على استغلال النظام. من منظور اقتصادي، يشير مبدأ باريتو إلى أن نسبة صغيرة من السكان تتحكّم في معظم الثروات، ممّا يعني أن القوة الاقتصادية ليست بالضرورة مرتبطة بالجدارة، بل قد تكون نتيجة احتكار السلطة والثروة من قبل فئة محدودة تستغل الثغرات الاقتصادية والسياسية لصالحها.

- تطبيع الفساد والتواطؤ المجتمعي

الفساد لا ينتشر فقط بسبب وجود أفراد أو جهات فاسدة، بل أيضًا بسبب التواطؤ الصامت للمجتمع الذي يغض الطرف عن هذه الممارسات ويقبل بها كواقع حتمي، كما هو واقع الحال في لبنان. حين يصبح القبول بالخطأ جزءًا من الثقافة العامة، تتحوّل الرشوة والمحسوبية والاستغلال إلى أمور طبيعية لا تثير الاستهجان. في مثل هذه المجتمعات، لا يعود الفاسدون بحاجة إلى إخفاء فسادهم، بل يصبحون رموزًا للنجاح، وتُفتح لهم أبواب الاحترام والتقدير، بينما يتّم تهميش أصحاب المبادئ والتقليل من شأنهم باعتبارهم “مثاليين أكثر من اللازم”.

عندما تتحوّل الأنظمة السياسية إلى ساحات تتحكّم فيها المصالح الشخصية والطائفية بدلًا من القيم الوطنية، يصبح الولاء للنظام الفاسد أهم من الكفاءة، ويتم استبعاد أصحاب الخبرة لصالح من يملكون القدرة على تأمين المصالح الضيقة للحكّام وأصحاب النفوذ. في هذه الحالة، يُستبدل مبدأ “الرجل المناسب في المكان المناسب” بمبدأ “الرجل الموالي في المكان الذي يضمن استمرار النظام“، ممّا يؤدي إلى انهيار المؤسسات وتراجع المجتمعات.

النموذج اللبناني يعكس هذا الواقع بوضوح، حيث تسود المحاصصة الطائفية كمعيار أساسي في توزيع المناصب والامتيازات. في بلد يعاني من أزمات متتالية، لم تكن المشكلة الأساسية هي قلّة الموارد أو غياب الكفاءات، بل كانت دائمًا مشكلة سوء إدارة وفساد ممنهج يحميه النظام السياسي. حين تكون الأولوية للبقاء في السلطة وليس لخدمة المواطن، يصبح الفساد نظامًا بحد ذاته وليس مجرد ظاهرة عرضية. في ظل هذا الوضع، يصبح من الطبيعي أن يتسيد السفهاء المشهد، بينما يعاني المثقفون والخبراء من التهميش أو حتى الهجرة بحثًا عن بيئة أكثر عدلًا وتقديرًا للكفاءات.

- انهيار المعايير الأخلاقية والتربوية

عندما يُعاد تعريف النجاح ليصبح مرادفًا للنفوذ والمال بغض النظر عن الوسيلة، تنهار المعايير الأخلاقية والتربوية التي تشكّل أساس المجتمعات السليمة. لم تعد المؤسسات التعليمية تركّز على بناء جيل واعٍ ومثقّف بقدر ما أصبحت مراكز تخريج أفراد يسعون وراء الربح والوجاهة الاجتماعية. لم يعد الهدف هو إنتاج أجيال قادرة على التفكير النقدي، بل أصبح إنتاج أجيال تقبل الواقع كما هو، دون مساءلة أو تشكيك.

في ظل هذا التوجه، يتحول الإعلام إلى أداة تعزّز الجهل بدلًا من أن تكون وسيلة لرفع مستوى الوعي. تتراجع البرامج التثقيفية لصالح المحتوى السطحي، ويتم الترويج لرموز تافهة على حساب المثقفين والمفكرين. يتحول النقاش العام إلى حوارات عقيمة قائمة على الشعارات الرنانة بدلًا من أن تكون مساحة لطرح الحلول. حين يصبح الصوت الأعلى هو صوت المال والإعلانات والمصالح، يكون من الطبيعي أن يختفي العقلاء من المشهد، أو يتم تحويلهم إلى شخصيات هامشية لا تملك التأثير المطلوب.

- هل من حل؟ استعادة القيم في مواجهة الفساد

رغم أن الواقع يبدو قاتمًا، إلا أن التاريخ يثبت أن المجتمعات قادرة على استعادة توازنها حين تقرر مواجهة الفساد والتراجع الأخلاقي. التغيير يبدأ بإصلاح النظام التعليمي ليعود إلى دوره الأساسي في بناء وعي نقدي حقيقي لدى الأجيال القادمة. عندما يصبح التعليم أداة للتحرر الفكري بدلًا من كونه مجرد وسيلة للحصول على شهادة، يمكن حينها إعادة تشكيل المجتمع على أسس سليمة.

الإعلام، بدوره، يجب أن يتحول إلى قوة تراقب وتكشف الفساد بدلًا من أن يكون أداة في يد الفاسدين. عندما يُسلط الضوء على الكفاءات الحقيقية ويتم إعطاء المساحة لأصحاب الفكر والرؤى، يتغير المشهد العام تدريجيًا. الإصلاح القانوني والقضائي هو أيضًا عامل أساسي في استعادة التوازن، حيث لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض دون قضاء مستقل قادر على محاسبة الفاسدين بغض النظر عن نفوذهم.

لكن التغيير لا يمكن أن يكون مجرد قرار حكومي أو مبادرة مؤقتة، بل يجب أن يكون حركة مجتمعية قائمة على وعي الأفراد بحقوقهم ومسؤولياتهم. حين يدرك المواطنون أن لهم دورًا في محاسبة السلطة، وأن بإمكانهم التأثير في المشهد السياسي والاجتماعي، تبدأ أولى خطوات التغيير الحقيقي.

- الخاتمة

عندما يصبح المال هو المعيار الوحيد للنجاح، والولاء أهم من الكفاءة، والصوت الحر خاضعًا للترهيب، فلا عجب أن يتسيد السفهاء المجتمع. لكن هذا الواقع ليس قدرًا محتومًا، فالمجتمعات الواعية قادرة على استعادة قيمها حين تختار أن تعلي شأن المبادئ بدلًا من الخضوع لمنطق القوة والمال. السؤال الأهم هنا: هل نحن مستعدون لدفع ثمن التغيير، أم أننا سنواصل الصمت والتعايش مع واقع يفرض علينا الانحدار الأخلاقي والفكري؟