مع الوالد خليل والعم وليد تعرفت الى المقاهي

د. غالب خلايلي

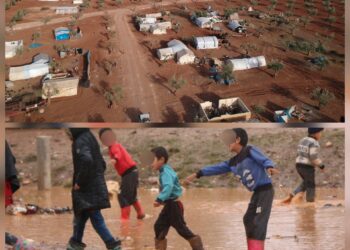

رأينا في سبع حلقات أهمية القهوة في شحذ الذهن، وأهمية المقاهي في الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية العالمية (1)، واليوم نتحدث عن بعض المقاهي الأدبية العربية، لا سيما في القاهرة وبيروت ودمشق، ونذكر أنه طال مقاهينا ما طال المقاهي الأجنبية من تغير في صفاتها وطبيعة زبائنها.

*****

وأنا على العموم، لستُ من عشّاق المقاهي (حتى الحديثة منها)، والسببان الرئيسان: حفلاتُ التدخين الملازمة لتلك الأماكن، وطبيعتي الخاصّة. ومع ذلك، عرفتُها صغيراً يوم كانت أهدأ وأبسط، مع والدي الأديب خليل خلايلي، إذ رافقتُه إلى عدّة مقاهٍ دمشقية، وإلى مجالس أدبية متميزة مثل مجلس الأديب الكبير مدحت عكاش في دارة مجلته (الثقافة) في شارع الأرجنتين (مكانها اليوم فندق فورسيزونز)، كما رافقتُ كبيراً حماي الأديب وليد مدفعي إلى مقاهٍ يؤمّها الأدباء والصحفيون والفنّانون (وكل من ذكرت في هذه الفقرة من كبار المدخنين، رحمهم الله)، وأخذت في كل ذلك دور المستمع والمتأمل، دوراً أقرب إلى الطبع منه إلى القصد.

والمقاهي العربية التي عرفتها بسيطة ومتواضعة عموماً، ذات كراسيّ من الخيزران، تقدّم القهوة والشاي بأسعار معقولة، كما تقدّم الأراجيل، فيما يجلس الأدباء في زوايا معينة، يطالعون الصحف المختلفة من سورية ولبنان ومصر (أيام زهوِها قبل ذلّها وانكسارها) أو الكتب، وقد يقرؤون أو يكتبون، والأغلب أنهم يتحدّثون ويتناقشون في قضايا مختلفة، ومعظم هذا، إن لم نقل كله، اختفى اليوم، وصار عالماً آخر.

الكتابة في المقهى وتلازم القهوة والتدخين

قيل إن فكرة الكتابة في المقهى ذات أصل فرنسي، كونَ الفرنسيين أناساً يعيشون حياتهم في المقهى. لا أستطيع أن أتبنّى ذلك، فالكتّاب منتشرون في كلّ مكان، ولكلّ منهم جوُّه الخاص. ولأنني كاتبٌ محبّ للهدوء، قضى جلّ حياته مغترباً في عمل طبي مضنٍ بعيداً عن الأضواء، فإنني أستغرب كثيراً فكرة الكتابة في المقهى أو أي مكان عام، ذلك أن الكتابة فعلٌ حميم يتطلّب الخصوصية والصفاء، ومن ثم فإن دخول أي متطفّل على الخطّ (وما أكثر ما يحدث ذلك!) يعكّر الأجواء، ويقطع سلسلة الأفكار. حدث ذلك مراراً معي في مكتبي، فتأجّلت أفكارٌ، وماتت كتابات ربما إلى الأبد، إذ خفّت الحماسة إليها أو ذهبت مناسبتها. كما أن الكتابة أمام الناس أمرٌ لا يخلو من استعراض أو تعالٍ (انظروا إليّ: أنا شاعر.. أو كاتب..)، ولو أن الكاتب عموماً شخص مختلف، فهو ذو أنا عالية High Ego إن لم نقل إنه نرجسي مثلاً، أو فائق الاعتداد بنفسه، هذا عندما كانت للكتابة قيمة معنوية (فالكتابة في بلادنا تورث الهم والفقر) أرى اليوم أنها زالت تماماً أو تكاد مع اضمحلال الثقافة وزوال أهمية الكتابة في مجتمع يكاد لا يعي نفسه ولا وطنه أو تراثه، ولا يفهم لغته، فيما يركض وراء خبزه (ولو أن الجهل صار ينطبق أكثر على الأغنياء)، فيما تسيّدت مواقع التواصل مغامرات دونكيشوتية، وكتاباتٌ هزلية لا معنى لها، وكذا أشعار من المعيب أن تسمّى أشعاراً، ناهيك عن أنواع جديدة من الهراء.

على أن الناس طباع، والكتّابُ أنواع، منهم من يحبّ العزلة والهدوء، ومنهم من يستطيع اقتراف فعل الكتابة في أجواء الدخان والزحمة، ولعل منهم من لا يجد مكاناً آخر، فيضطر إلى التآلف مع أجواء المقاهي.

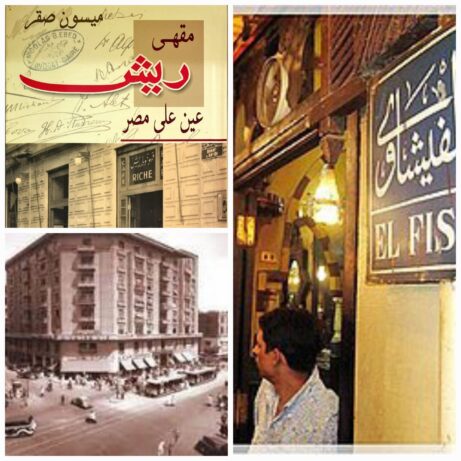

من المزعج حقاً أن ترى غابة من الأراجيل في أي مطعم أو مقهى، لكنها مع جهل شعوبنا المتنامي رزق أصحابها، علماً أن ندرة من المقاهي اختلفت في قديم العهد والزمان في هذه المسألة، فمقهى الصعاليك المقدسي (أقدم مقاهي فلسطين الثقافية، تأسس في القدس 1917) وضع دستور الصعاليك الذي ألزم الأعضاء بتدخين الشيشة! ومنع استضافة الآخرين، أو قبول ضيافتهم، فيما حرّم مقهى ريش (الذي تأسس في القاهرة عام 1908م) الشيشة والكوتشينة (ورق اللعب)، وطاولة الزهر، معللاً ذلك بالطبيعة الثقافية للمقهى وروَّاده، وكذا فعل مقهى البرازيل الدمشقي.

لقد وعيت والدي يكتب الشعر ويدخّن بغزارة، لكن لم أرَه يوماً يبدع (المسألة أشبه بالولادة العسيرة) قصيدة في مقهى. ويمكن فهم سلوك الأديب المدخن من حديث الشاعر (أدونيس) الذي لا يفارقه سيجاره الفخم كوهيبا الكوبي الفخم حتّى في صوره. يقول: “أنا لا أدخّن السيجار إلا في الليل، وبصحبة أصدقاء، فالسيجار لا يمكن تدخينه إلا في صحبة، بينما السجائر يمكن (شربُها) في أي وقت. إنه كائن حيّ يظل مشتعلاً بين الأصابع، ولا يجوز الاقتراب من رماده حتى يحنيَ رأسه ويذوي”. هكذا إذن يؤنسن أدونيس الموضوع، فالسيجارة في نظر الأديب عموما (والسيجار في حالة اليُسر) كائنٌ حيّ يعيش معه. يعود إلى ذاكرتي هنا ما قاله والدي مراراً في معرض نصحي له بترك السيجارة: “هي صديقتي وسميرتي على مرّ (عشرين.. أربعين.. ستين) سنة، فهل يجوز أن أخذل صداقتنا بعد كل هذا العمر؟” كما تعود إلى ذاكرتي صور أدباء (وسياسيين) أخذوا صوراً وبين شفاههم لفافة تبغ أو غليون أو سيجار. هذه حياتهم، وهم أحرار فيها (ما ابتعدوا عنا)، لكنني شخصياً أقرب إلى قول نزار قباني: “لقد كنت أؤمن أن العمل الأدبي عملٌ من أعمال العبادة، له طقوسه ومراسمُه وطهارتُه، وكان من الصعب عليَّ أن أفهم كيف يمكنُ أن يخرج الأدبُ الجادّ من نرابيش النراجيل، وطقطقة أحجار النرد”.

مقاهي القاهرة والارتباط الوثيق بين المقهى والمثقف:

يقول الأديب جمال الغيطاني: حين يحدد القاهري موعدا لقاهري آخر، يقول له: سنلتقي في مقهانا.

وقد جاء ارتباط المقهى والمثقف من أهم العمالقة في الفكر والفن والأدب، حتى إن مقاهي معينة عرفت بالأسماء الكبيرة التي تؤمها.

مقهى متاتيا هو أقدم المقاهي القاهرية، وأهم مقهى ثقافي بالمعنى الذي يعرفه المثقفون والوطنيون. ارتاده جمال الدين الأفغاني (الذي أقام في مصر بين 1871 – 1879م) وتحلق مريدوه حوله: محمد عبده، وسعد زغلول، ومحمود سامي البارودي، وقاسم أمين، وعبد الله النديم، وأديب إسحق، وأحمد عرابي، علما أن ثورة عرابي بدأت في هذا المقهى (1879-1881). كما تعاقبت عليه أجيال من المثقفين والشعراء أمثال أحمد شوقي وعباس العقاد وحافظ إبراهيم، والتقى فيه الشاعر خليل مطران والشيخ سعد الدين التفتازاني، والصحفي اللبناني حبيب جاماتي وكثير من الشوام والمصريين، إلا أن المبنى هدم عام 1999 في إطار مشروع نفق الأزهر.

ويأتي مقهى ريش ثانياً، وقد تأسس عام 1908، وفيه عُقد اجتماع لأبرز فناني مصر: أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد الوهاب في الأربعينيات الماضية، أسفر عن إنشاء أول نقابة للموسيقيين في مصر والعالم العربي. وفيه عاش روّاد قصص حبهم حتى الزواج: أمل دنقل وعبلة الرويني، أحمد فؤاد نجم وصافيناز كاظم، ومحمد عبد القدوس وروزاليوسف (فاطمة اليوسف)، وصدرت عدَّة دواوين تتغزل بالمقهى مثل ديوان بروتوكولات ريش لنجيب سرور، والقصيدة الشهيرة (مصر يمّه يا بهية) لأحمد فؤاد نجم، التي تغنَّى بها الشيخ إمام عيسى.

وفي هذا المقهى، الذي ارتاده جمال عبد الناصر، وصدام حسين، وعبدالفتاح اسماعيل، كانت لنجيب محفوظ ندوة كل يوم جمعة من 6 – 8.30 مساءً استمر بها حتى منتصف الستينيات. ومع كثرة تردد عناصر الحركة الطلابية على ندوة محفوظ، ومع ولادة بيان توفيق الحكيم الشهير 1973 الذي أغضب السادات (لتعلقه بالشأن العام ونضال الحكيم في الحياة السياسية، فكان مقدمة لكتابه عودة الوعي)، نصح محفوظ الأدباء بالتوجه إلى مكتب الحكيم في الأهرام.

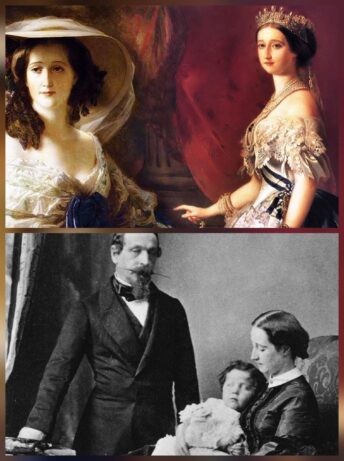

أما مقهى الفيشاوي في خان الخليلي فهو مقهى شعبي ضارب في القدم (تأسّس 1797)، طغت عليه أخيراً الصفة السياحية، وكان يحتل رقعة أوسع، إذ كان يطل على المشهد الحسيني مباشرة، ومن أشهر رواده نجيب محفوظ (الذي كتب كثيرا من رواياته هناك)، ناهيك عن زعماء ومفكرين سياسيين عرب وأجانب، منهم الإمبراطورة أوجيني دي مونتيجو زوجة نابليون الثالث التي أحبت الشاي بالنعناع من يد الحاج فهمي، ورائد الوجودية سارتر وسيمون دي بوفوار، والعالم أحمد زويل، وعامة الناس.

وعدا عن أدوارها المذكورة سابقا، كانت المقاهي دور نشر شعبية، وجامعات غير رسمية، ومراكز بريد بين الريف والمدينة.

مقاهي بيروت بين الماضي والحاضر:

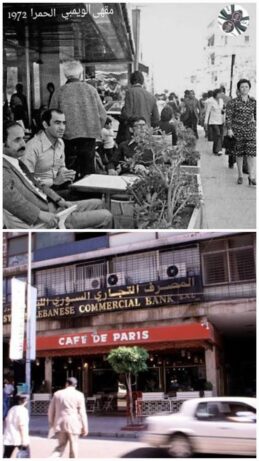

من الطريف أن يسمي شاعر لبناني المقهى إسطبل الروح، ويشبّه علاقة من يكتب فيه بالآخرين من حوله، بقنفذين يُدفّئ أحدهما الآخر، دون أن تنغرز إبر أحدهما في جسد الثاني. شاعر آخر ساق تعريفات طريفة للمقهى الأدبي: (طاولة كتابة جماعية، صالون أدبي شعبي، ملجأ كتابي، قابلة أدبية عمومية، برج عاجي من الدرجة الثالثة). وهناك شاعر شاب (لم يسمّه أيضاً كاتب المقال الأصلي) يقول: كنت أحسب المقهى مكاناً للأجانب والسيّاح. وحين دخلته أول مرّة تغيّرت فكرتي. أذكر أنني يومذاك حرصتُ على أن أدخله على هيئة الشعراء: شعر طويل، لحية نابتة، كتاب ضخم في اليد اليمنى. شاعر رابع يناصر مقهى عالمياً شهيراً نكاية بمقهى الكافيه دي باريس، ولا يذكر أن أحداً ضيَّفه فنجان قهوة، وهو يميِّز ما بين زمنين للمقهى: ما قبل اتفاق الطائف وما بعده. ويقول: طردونا من الويمبي بعد انتهاء الحرب، لأن السيّاح راجعون، لكنهم رجّعونا فيما بعد، عندما اكتشفوا أننا السياح.

هذا ولم تعد مقاهي المثقفين عامرة في بيروت، إذ باتت أمكنة فقيرة تقبع على زاوية البيكاديلي في شارع الحمراء مع قليل من الرواد، يبدو جلوسهم على مقاعدهم أشبه بالإقامة منه بذلك الجلوس الرشيق في المقاهي. إنها الويمبي والمودكا والكافيه دي باريس نفسها، ولكنها اليوم مختلفة، مقاعدها وطاولاتها قديمة، وثياب روادها أقل نضارة، طلباتهم مقصورة على القهوة التركية والاسبريسو، فيما المقاهي الأخرى في المدينة تتبارى في اختيار أثاثها المبتكر، روّادها أكثر حيوية، وأكثرهم من النساء والشبان.

المقاهي الثقافية في سوريا:

شهدت فترة العشرينيات من القرن العشرين ازدهاراً كبيراً للمقاهي، ومعظمها على ضفاف بردى، فيما غصّ شارعا بغداد والسينما (العابد لاحقاً) بالمقاهي. كما شهدت المقاهي في الخمسينيات الماضية وما تلاها مرحلة ذهبية، إذ تحولت من أماكن للتسلية إلى أماكن تجمع للسياسيين والمثقفين والصحافيين ونخبة المجتمع.

مقهى الهافانا كان عام 1939 ملهىً ليلياً باسم (القطة السوداء)، ليتحول في عهد الوحدة إلى (ملهى السلوان)، ثم الهافانا عام 1945 بعد تزايد المهاجرين إلى أمريكا الجنوبية. وفي هذا المقهى تغيب ألعاب الشدّة والمنقلة والطاولة نزولاً عند رغبة من يريدون الحفاظ على الطابع الثقافي للمقهى. وعندما قرر صاحبه الخاسر تحويله إلى محل للألبسة قوبل بمعارضة شديدة، مما دعا وزارة السياحة إلى شراء المقهى وتحسينه، وإضافة شاشات التلفزة، ومكان خاص للعائلات إثر توافد السيدات بكثرة للمقاهي، الأمر الذي كان غريباً في الماضي.

وينقسم رواد الهافانا إلى قطاعين: فكري سياسي (لاسيما من ذوي الميول اليسارية) يتزعمه زكي الأرسوزي وصدقي اسماعيل، وأدبي يمثله شاكر مصطفى وعبد المطلب الأمين وسعيد حورانية، وصدقي اسماعيل الذي كان يكتب صحيفته (الكلب الساخر) بخط اليد (ليستنسخها الأصدقاء مستمتعين بالشعر الهزلي عن أحوال البلد والسياسيين). أما أشهر رواد الهافانا من الأدباء فكان محمد الماغوط (الذي هجره في سنواته الأخيرة إلى فندق الشام) ومظفر النواب ومحمد مهدي الجواهري وأحمد الصافي النجفي.

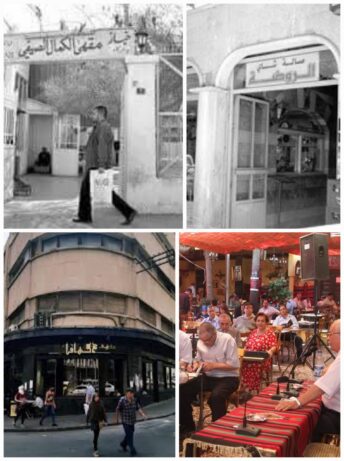

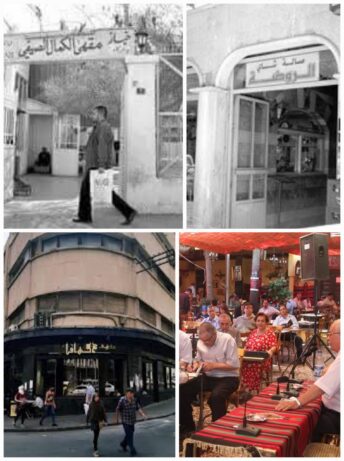

مقهى البرازيل Café de Brazil هو أحد ثلاثة مقاه افتتحتها السفارة البرازيلية، في دمشق وحمص وحلب، لتسويق البن البرازيلي، وإلى فرعه الدمشقي دخلت أول آلة إسبرسو قبل ثمانين عاماً. كان زبائن المقهى من أبناء العائلات الراقية والمثقفة، وتقدم لهم الحلويات الغربية مع القهوة، إلا أن الأحداث السياسية المتسارعة وارتياد المثقفين والمفكّرين والسياسيين للمقهى ضمّه بسرعة إلى المقاهي السياسية (الهافانا، الكمال الصيفي، الرشيد الصيفي)، فطغى الالتزام الثقافي، واقتصرت الضيافة على القهوة والشاي، دون أراجيل أو ورق لعب. وكان مقهى البرازيل مقراً لـ (حزب يصطفلو) اللامبالي الساخر، الذي أسسه 1950 أبو حسن رمضان آغا الحموي، في منافسة لصاحبه أكرم الحوراني، ويدعو إلى عدم الاكتراث بما يحدث في الدنيا أو البلد، وشعار أعضائه: نحن إخوان الصفا، وخلان الوفا، والحكي بالقفا، ومن رواده نصر الدين البحرة، ونزار شرابي، ومحمود المليجي، وفريد شوقي، ومظفر النوّاب، وأحمد النجفي.

وقد وجدت مقالا لطيفا للأديب وليد مدفعي عن المقهيين نشر في مجلة طبيبك، يلخص تجربة ثرية في مرحلة مضت بكل ما فيها. يقول: “كان مقهى البرازيل فريداً من نوعه في دمشق، فهو المقهى الوحيد الذي لا توجد فيه وسائل التسلية، فاجتذب السياسيين والحزبيين من الصف الأول ورؤساء تحرير الصحف. ويواجهه مقهى الهافانا الذي استقطب الكتاب والأدباء والمحرّرين والحزبيين من الصف الثاني. ويقع المقهيان في أول طريق الصالحية قرب نهر بردى. ويشغل الهافانا زاوية البناء الضخم الذي يلي سينما الكندي، بينما يشغل البرازيل زاوية بناء صغير أول الطريق المنحدرة إلى جادة البحصة، ولا تسع صالته أكثر من ست طاولات، وقد زال بالتنظيم فقامت مكانه أبنية ضخمة. وكان عدد من رواد البرازيل يرتادون الهافانا والعكس صحيح أيضا. دُعِيَ مقهى الهافانا بعد التنظيم باسم المفكر القادم من لواء اسكندرون زكي الأرسوزي، وهو المؤسس الأول لحزب البعث تحت اسم حزب الإحياء. وكان من المواظبين على ارتياد المقهى، وقلما يكون وحده أو يكون صامتاً، فهو دائم الكلام يجيب على أسئلة المتحلقين حوله.

كان مقهى البرازيل يغلق باكراً، وهذا يجبر رواده على الانتقال إلى الهافانا، الذي يواظب على استقبال الزبائن فاتحاً أبوابه حتى ساعة متأخرة، حيث يطيب السهر والبحث عن الحظ خلف النرد وخلف ملوك الورق وملكاته الذين يحملون شعارات البسطوني والسباتي والكُبّه والديناري، وهي أسرع نتيجة من الشعارات الوطنية التي حملها معظم رواد المقهيين، وما زال بعضهم دون نتيجة حتى الآن. وكان من رواد البرازيل الدكتور صلاح المحايري وهو حيادي ساخر الكتابة والحديث بعدة لغات، وكان جريئاً في التهكم على كل الأحزاب وقياداتها داخل سوريا وخارجها، وعلى الدول وحكوماتها المتعاقبة”.

أما الشاعر شوقي بغدادي فقد تحدث عن أبرز الأسماء التي ارتادت المقهيين المتجاورين: “ارتاد مقهى البرازيل رموز الكتلة الوطنية والتجار الدمشقيون المعروفون في المرحلة التي سبقت الاستقلال، وعاش طفرة الازدهار السياسي التي مرت على دمشق بين عامي 1948-1956 فانعكست هذه الديمقراطية الفكرية والسياسية على مرتاديه، وترددت عليه جماعة أكرم حوراني، والدكتور عبد السلام العجيلي (الذي شغل منصبي وزير الإعلام ثم الخارجية في حكومة ناظم القدسي)، وكبار الأدباء: نزيه الحكيم، وفؤاد الشايب الذي يعد أهم كاتب قصة قصيرة في سورية في مرحلة الاستقلال (وشغل منصب المستشار الثقافي للرئيس القوتلي)، والصحفي زهير الشلق، والمحامي زهير ميداني نقيب المحامين العرب، والأستاذ مدحت عكاش مدرس العربية وصاحب مجلة الثقافة، والصحفي سعيد الجزائري، وخليل الكلاس الذي شغل منصب وزير الاقتصاد”.

ويؤكد الأديب عادل أبو شنب أن الشباب لم يكونوا يجرؤون على دخول المقهى بسبب وجود كبار الشخصيات “التي كانت تنظر اليهم بازدراء”، وأن عدد رواد المقهى بدأ بالانحسار بسبب غزو الشبان والعنصر النسائي بكثافة (ونصفهن محجبات) واستهوتهم عادة الأرجلة والمعسل، وأشار إلى أن الأديبة كوليت خوري كانت أول من كسر حاجز الرجال عندما ارتادت مقهى البرازيل في بداية الستينيات. وعندما أقفل هذا المقهى وبني مكانه برج، رثاه شاعر بقوله:

قف بالطلول وقلْ يا دمعتي سيلي أخنى الزمان على مقهى البرازيل

مقهى الروضة تأسّس في البدء دار عرض سينمائي في شارع السينما عام 1937، قريباً من البرلمان السوري، قبل أن يمرَّ منه محمد علي العابد أوّل رئيس لسورية، ويتغيَّر اسمه إلى شارع العابد. هو بيت عربي بمساحة 800 متر، تتوسطه بركة صغيرة وشجيرات تحتفظ بأسماء من مرّوا من كبار الكتاب والشعراء والفنانين. وعلى طاولات المقهى دارت رحى معارك ثقافية وسياسية وسجالات النواب ورجال السياسة الذين كانوا يرتادونه بعد الانتهاء من جلسات البرلمان، ليتحدثوا في الأحوال العامة لسوريا في تلك الفترة، قبل أن تصبح موئلا لشرب القهوة والشاي وتدخين الأرجيلة وقصص المغامرات التي لم تحدث أبداً. وتتذكر الكاتبة نضال حمارنة أول مرة دخلت فيها مقهى الروضة الذكوري بامتياز في 1999: “اقترح علي الروائي هاني الراهب لقاءه في الروضة، فاستغربت، لكنني وافقت حبا بالتجريب. دخلت المقهى ولم أجد أي امرأة، فدخلت بقدم إلى الأمام وقدمين إلى الوراء إلى أن وصلت الطاولة، فجلست وكنت متوترة جدا”.

يبقى مقهى النوفرة الشهير قرب الجامع الأموي، والذي يقال إنه تأسس قبل ثلاثة قرون، وما زال يحافظ على تقليد الحكواتي الذي يقصّ كل مساء سيرة عنترة بن شداد، وأبي زيد الهلالي، والظاهر بيبرس…

ويقول صاحب المقهى محمد الرباط: “إنه أجرى تعديلات على تقاليد المقهى، حيث أدخل الأرجيلة، وسمح باستقبال العائلات بعد أن كان زواره حصراً من الرجال”. وقال: إنه خسر السياح الأجانب والعرب خلال الحرب، كما خسر كثيراً من زوار الداخل بسبب منع الأراجيل، حيث يرى أغلب أصحاب المقاهي أن قرار منع التدخين في الأماكن العامة المغلقة ثم كورونا أجهزا على كل شيء (….).

يتبع- العين في 30 أيلول 2025

هوامش:

1. القهوة، الحلقة السابعة https://taminwamasaref.com/dr-ghaleb-khalayli-coffee7/

2. مراجع للاستزادة:

https://www.google.com/amp/s/www.albayan.ae/amp/paths/books/2009-02-22-1.407994