هل الحروب تستعيد الحقوق؟

هل يُمكن النضال السلمي أن يحلّ محل العنف والحروب لنيل الحقوق والمطالب؟ سؤال طُرح مراراً ويطرح اليوم بشدة مع اندلاع الحرب في غزة وجنوب لبنان بعد 7 و 8 تشرين الأول، وما اسفرت عنه هذه الحرب من دمار وسقوط ضحايا بحيث وصل العدد، بحسب آخر إحصاء، لوزارة الصحة الغزاوية الى 40 ألف شخص! وما يؤجج هذا الحديث أنه بعد أسابيع أو أشهر من الحروب المدمرة، يرى المتحاربون أو من يدفع الجيوش الى الحرب أن التفاوض والدبلوماسية من الممكن بل هما من يوقف النزاع ويوصل الدول المتحاربة الى برّ الأمان.

د. الياس ميشال الشويري، الباحث والكاتب والأستاذ الجامعي، تطرّق الى هذا الموضوع في هذه المقالة انطلاقاً من تجربة أربعة قادة كبار عرفهم التاريخ الحديث تمكنوا من نزع فتيل الحروب بالنضال السلمي.

د. الياس ميشال الشويري

في تاريخ البشرية، لطالما كانت قضية تحرير الأرض من الظلم والاحتلال محورًا رئيسيًا للصراعات والنضالات. عبر العصور، تفاوتت أساليب الشعوب في مقاومة الظلم، فمنهم من لجأ إلى العنف والحروب، ومنهم من اختار طريقًا آخر أكثر حكمة وإنسانية: النضال السلمي الذي يعتمد على القوة الأخلاقية والروحية للشعوب، ويتجنّب العنف مهما تكن الظروف، ساعيًا الى تحقيق التغيير الاجتماعي والسياسي من خلال وسائل سلمية وإبداعية.

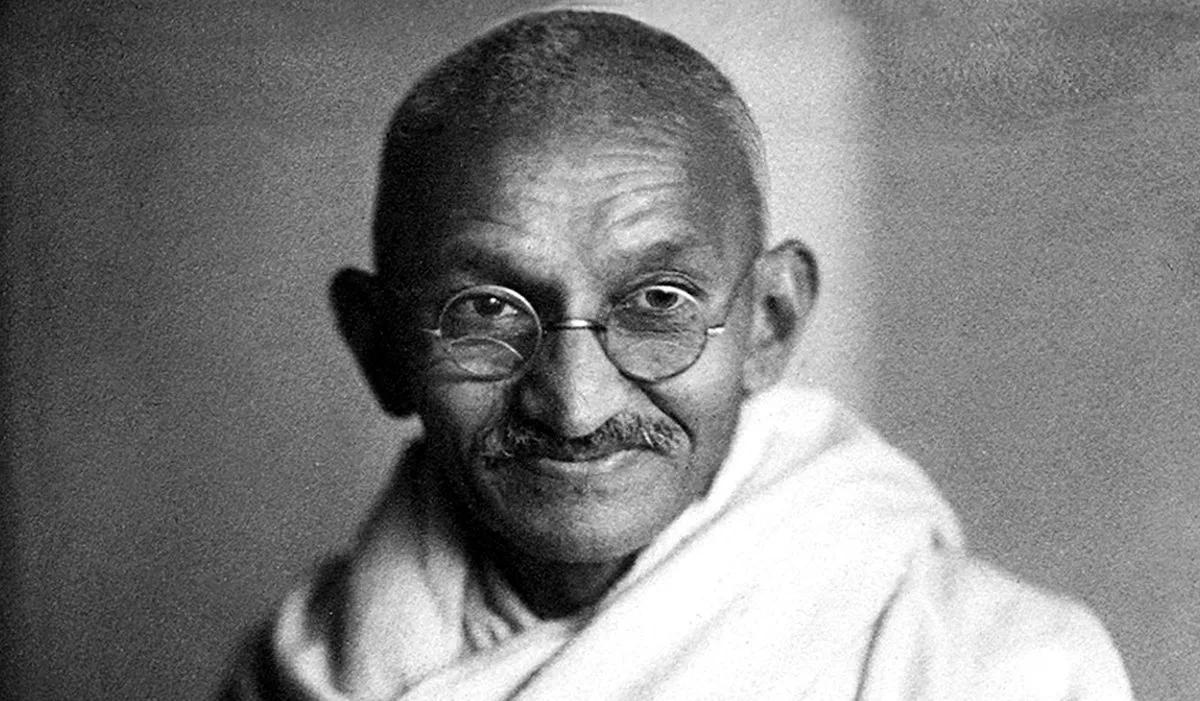

أبرز من جسد هذا النوع من النضال في القرن العشرين كان المهاتما غاندي في الهند، ونلسون مانديلا في جنوب أفريقيا، ومارتن لوثر كينغ جونيور في الولايات المتحدة الأميركية، وأنور السادات في مصر. كل واحد من هؤلاء القادة واجه ظروفًا سياسية معقدة، ولكنهم اختاروا الطريق الصعب، الطريق الذي يتطلّب شجاعة فائقة وصبرًا لا حدود له، الطريق الذي يؤمن بأن الحق والعدل أقوى من أي سلاح أو صياح أو تهديد أو وعيد!

غاندي، الذي قاد الهند نحو الاستقلال من خلال سياسة اللاعنف والعصيان المدني، أظهر أن الإرادة الشعبية يمكن أن تكون أقوى من أعظم الإمبراطوريات. نلسون مانديلا، الذي قضى 27 عامًا في السجن من أجل حرية شعبه، أثبت أن المصالحة والتسامح يمكن أن يعيدا بناء الأمة على أسس العدالة والمساواة. مارتن لوثر كينغ جونيور، الذي ناضل من أجل الحقوق المدنية في أميركا، أظهر أن الحلم بالمساواة والعدالة يمكن أن يتحقّق من خلال المقاومة السلمية والإصرار على المبادئ. أنور السادات، الذي اتخذ خطوة جريئة نحو السلام مع إسرائيل، بيّن أن الحوار والدبلوماسية يمكن أن يكونا أدوات فعالة لتحقيق أهداف وطنية كبرى.

في ما يلي، سنستعرض تجارب هؤلاء القادة الأربعة، ونحلّل استراتيجياتهم وأثرها في مجتمعاتهم وعلى العالم بأسره. سنرى كيف يُمكن النضال السلمي أن يكون أداة فعاّلة وقوية في مواجهة الظلم والاضطهاد، وكيف يمكن لأفكار وقيم هؤلاء القادة أن تلهمنا في مواجهاتنا الحالية والمستقبلية مع الظلم. فعبر تحليل قصصهم وتجاربهم، سنكتشف أن تحرير الأرض وتحقيق العدالة لا يتطلبان بالضرورة القوة العسكرية، بل قوة الأخلاق والشجاعة والإيمان بقوة الإنسانية… صفات يفتقدها، للأسف، من يتعاطى الشأن السياسي في هذا البلد.

1-المهاتما غاندي: رسول اللاعنف واستقلال الهند. وُلد المعروف بالمهاتما غاندي، في 2 تشرين الأول من العام 1869 في بوربندر، الهند. نشأ في عائلة هندوسية تقليدية وتأثّر بالقيم الدينية والأخلاقية منذ صغره. درس القانون في لندن، حيث تعرّف الى الثقافات والأفكار الغربية. بعد عودته إلى الهند، سافر إلى جنوب أفريقيا للعمل كمحامٍ، وهناك بدأ نشاطه الحقوقي والنضالي ضد التمييز العنصري الذي يتعرّض له الهنود في المستعمرات البريطانية. ففي جنوب أفريقيا، واجه غاندي العنصرية والقوانين الظالمة ضد الجالية الهندية. أسس حركة “ساتياغراها”، والتي تعني التمسّك بالحق، واعتمد على اللاعنف والعصيان المدني كأدوات للنضال. من خلال هذه الحركة، نجح في إلغاء العديد من القوانين التمييزية وأسّس قاعدة صلبة لنضاله المستقبلي في الهند، مع عودته اليها في العام 1915، وبدء تطبيقه مبادئ “ساتياغراها” ضد الاستعمار البريطاني. قاد حملات عصيان مدني ومقاطعة للمنتجات البريطانية، مثل حملة “مسيرة الملح” في العام 1930، التي كانت احتجاجًا على ضريبة الملح. أظهر غاندي أن اللاعنف يمكن أن يكون سلاحًا قويًا ضد القمع والظلم، وجذب دعمه الملايين من الهنود الذين شاركوا في النضال من أجل الاستقلال.

في العام 1947، حققت الهند استقلالها عن بريطانيا، بفضل جهود غاندي وزملائه. لكن رغم تحقيق الاستقلال، بدا غاندي حزينًا بسبب تقسيم الهند إلى دولتين: الهند وباكستان. في 30 كانون الثاني من العام 1948، اغتيل غاندي على يد متطرّف هندوسي، لكنه ترك إرثًا عظيمًا كرمز للسلام واللاعنف. ألهمت أفكاره ونضاله العديد من الحركات الحقوقية حول العالم، مؤكدةً أن التغيير يمكن تحقيقه من خلال الإصرار على الحق واللاعنف.

2-نلسون مانديلا: نضال ضد الفصل العنصري ومصالحة وطنية. وُلد في 18 تمّوز من العام 1918 في قرية مفيزو بمنطقة ترانسكاي في جنوب أفريقيا. نشأ في بيئة تقليدية وتأثر بالقيم الثقافية الأفريقية منذ صغره. درس القانون في جامعة فورت هير، وأكمل دراسته في جامعة ويتواترسراند، حيث بدأ نشاطه السياسي في مقاومة نظام الفصل العنصري (الأبارتايد).

انضم مانديلا إلى المؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في العام 1944 وبدأ نشاطه السياسي ضد نظام الأبارتايد. في البداية، اتبع نهج المقاومة السلمية، لكن تصاعد العنف والقمع من قبل الحكومة دفعه لتأسيس جناح عسكري سرّي يدعى “رمح الأمة”(Umkhonto we Sizwe) في العام 1961. نفّذ هذا الجناح هجمات تخريبية ضد المنشآت الحكومية، محاولًا تجنب الخسائر البشرية.

في العام 1962، قُبض على مانديلا وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، ثم أُعيدت محاكمته في العام 1964 بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية وحُكم عليه بالسجن المؤبد. قضى مانديلا 27 عامًا في السجن، أصبح خلالها رمزًا عالميًا للنضال ضد الظلم. أُفرج عنه في 11 شباط من العام 1990 بعد ضغوط داخلية ودولية هائلة.

وبعد الإفراج عنه، قاد المفاوضات مع حكومة الأقلية البيضاء برئاسة فريدريك ويليم دي كليرك، والتي أدت إلى إنهاء نظام الأبارتايد وإجراء أول انتخابات ديمقراطية في العام 1994. أصبح مانديلا أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا وركّز خلال فترة رئاسته على تحقيق المصالحة الوطنية. أسّس لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة الأسقف ديزموند توتو، التي هدفت إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الشفاء الوطني.

في العام 1999، تقاعد من الحياة السياسية لكنه استمر في العمل من أجل السلام والعدالة الاجتماعية من خلال مؤسسة نلسون مانديلا. حصل على العديد من الجوائز العالمية، بما في ذلك جائزة نوبل للسلام في العام 1993. إرث مانديلا يظل حيًا كمصدر إلهام للعديد من القادة والمجتمعات حول العالم، مؤكدًا أن القوة الحقيقية تكمن في الوحدة والسلام.

3-مارتن لوثر كينغ جونيور: رمز النضال من أجل الحقوق المدنية. ولد في 15 كانون الثاني من العام 1929 في أتلانتا، جورجيا، في عائلة متدينة. كان والده قسًا في كنيسة إبنيزر المعمدانية، وتأثر كينغ بتعاليم الكنيسة منذ صغره. حصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع من كلية مورهوس، ودرجة البكالوريوس في اللاهوت من كلية كروزر اللاهوتية، والدكتوراه في الفلسفة من جامعة بوسطن.

برز كقائد لحركة الحقوق المدنية في الخمسينيات، بعد قيادته حملة مقاطعة حافلات مونتغومري في العام 1955. بدأت الحملة بعد اعتقال روزا باركس، وهي امرأة سوداء رفضت التخلّي عن مقعدها لرجل أبيض. استمرت المقاطعة لمدة 381 يومًا وانتهت بإلغاء قوانين الفصل العنصري في الحافلات.

تبنّى كينغ فلسفة اللاعنف التي تأثر فيها بأفكار المهاتما غاندي. اعتقد كينغ أن اللاعنف هو الوسيلة الأكثر فعالية لتحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. قاد العديد من الاحتجاجات السلمية والمظاهرات، مؤكدًا على أهمية المقاومة السلمية والعصيان المدني.

وكانت له حملات بارزة منها:

-حملة برمنغهام (1963). فقد قاد كينغ حملة ضد التمييز العنصري في برمنغهام، ألاباما مظاهرات سلمية واعتصامات وإضرابات، ووُجهت بردود فعل عنيفة من الشرطة. وخلال هذه الحملة، ألقي القبض عليه فكتب من سجنه “رسالة” ، التي أصبحت واحدة من أهم وثائق الحركة الحقوقية، اذ دافع فيها عن العمل المباشر السلمي وشرح ضرورة مقاومة القوانين الظالمة.

وفي 28 آب من العام 1963، نظّم كينغ مع قادة آخرين مسيرة واشنطن من أجل الوظائف والحرية. تجمّع أكثر من 250 ألف شخص في واشنطن العاصمة للمطالبة بالحقوق المدنية والاقتصادية للأميركيين من أصل أفريقي. ألقى كينغ خلال المسيرة خطابه الشهير “لدي حلم”، الذي أصبح رمزًا للأمل والإلهام في النضال من أجل المساواة.

وفي العام 1965، قاد مسيرة من سلمى إلى مونتغمري، ألاباما، للمطالبة بحقوق التصويت للأميركيين من أصل أفريقي. تعرّض المشاركون في المسيرة للعنف من قبل الشرطة، ما جذب انتباه العالم وزاد من الضغط على الحكومة الأمريكية لتمرير قانون حقوق التصويت لعام 1965.

والى ذلك، واجه تحديات كبيرة، بما في ذلك التهديدات بالقتل والعنف المستمر ضده وضد عائلته. تعرضت منازله للتفجير واعتُقل عدة مرات، لكنه استمر في نضاله بقوة وعزيمة. أسفرت جهوده عن تحقيق تقدم كبير في مجال الحقوق المدنية، بما في ذلك إقرار قانون الحقوق المدنية لعام 1964 وقانون حقوق التصويت لعام 1965.

وفي 4 نيسان من العام 1968، اغتيل كينغ في ممفيس، تينيسي، حيث كان يدعم إضراب عمال الصرف الصحي. وفاته كانت صدمة كبيرة للحركة الحقوقية وللأمة الأميركية، لكنها زادت من العزم على مواصلة نضاله من أجل المساواة. ترك كينغ إرثًا كبيرًا كرمز للعدالة والحقوق المدنية واللاعنف، وإرثه يستمر في إلهام الناس حول العالم للنضال من أجل العدالة والمساواة بطرق سلمية ومبدئية.

4-أنور السادات: صانع السلام في الشرق الأوسط. ولد في 25 كانون الأول من العام 1918 في قرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفية في مصر. نشأ في أسرة بسيطة وتعلّم في مدارس القرية قبل أن يلتحق بالأكاديمية العسكرية الملكية في القاهرة، حيث تخرج في العام 1938. تأثر بتيارات القومية العربية وبدأ ينخرط في النشاط السياسي ضد الاحتلال البريطاني لمصر. فشارك في حركة الضباط الأحرار التي أسسها جمال عبد الناصر ورفاقه، والتي نجحت في الإطاحة بالملك فاروق في ثورة 23 تموز من العام 1952. بعد الثورة، تولّى عدة مناصب حكومية، بما في ذلك رئيس البرلمان المصري ونائب الرئيس. كان له دور بارز في تعزيز سياسات ناصر ومساندته في المشاريع الكبرى مثل تأميم قناة السويس وبناء السد العالي.

بعد وفاة جمال عبد الناصر في أيلول من العام 1970، أصبح السادات رئيسًا للجمهورية. في 6 تشرين الأول من العام 1973، ومصر في حرب ضد إسرائيل لتحرير شبه جزيرة سيناء التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967. حقّقت القوات المصرية انتصارات مبدئية، مما أعاد الكرامة والثقة للشعب المصري وجعل السادات بطلًا قوميًا.

بعد حرب تشرين الأول، بدأ في التفكير في تسوية سلمية مع إسرائيل. في العام 1977، قام بزيارة تاريخية إلى القدس، حيث ألقى خطابًا أمام الكنيست الإسرائيلي، معترفًا بدولة إسرائيل وداعيًا للسلام. كانت هذه الخطوة جريئة وغير مسبوقة في العالم العربي وأثارت الكثير من الجدل والانتقادات.

وفي أيلول من العام 1978، وقّع ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن اتفاقية كامب ديفيد تحت رعاية الرئيس الأميركي جيمي كارتر. تضمّنت الاتفاقية انسحاب إسرائيل من سيناء وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. كانت هذه أول معاهدة سلام بين إسرائيل ودولة عربية، وأدّت إلى حصول السادات وبيغن على جائزة نوبل للسلام في العام 1978.

في 6 تشرين الأول من العام 1981، اغتيل السادات خلال عرض عسكري في القاهرة على يد مجموعة من الإسلاميين المتطرفين. رغم التحديات والانتقادات، يُعتبر إرث السادات في السعي نحو السلام والإصلاح جزءًا مهمًا من تاريخ الشرق الأوسط، وأثبت أن الحوار يمكن أن يكون أداة قوية لتحقيق أهداف وطنية كبرى.

الخاتمة: ان كل من هؤلاء القادة ترك بصمة لا تُمحى في التاريخ، من خلال القيادة المسؤولة والشجاعة والإصرار على تحقيق أهدافهم بطرق مختلفة. رغم اختلاف السياقات والتحديات، يجمعهم التزامهم بالعمل من أجل شعوبهم وترك إرث من التغيير الإيجابي. يمكن العالم أن يستلهم من تجاربهم في مواجهة التحديات المعاصرة وتحقيق التقدّم بطرق سلمية ومستدامة.

غاندي، بمسيراته السلمية والعصيان المدني، نجح في إنهاء الاستعمار البريطاني للهند، وأرسى أسس اللاعنف كاستراتيجية فعالة لتحقيق التغيير. نلسون مانديلا، برؤيته للمصالحة والعفو بعد عقود من النضال ضد الفصل العنصري، أعاد بناء جنوب أفريقيا على أساس العدالة والمساواة. مارتن لوثر كينغ جونيور، بنضاله من أجل الحقوق المدنية في أميركا، أظهر أن الحلم بالمساواة والعدالة يمكن أن يتحقّق من خلال المقاومة السلمية والإصرار على المبادئ. أنور السادات، بشجاعته في اتخاذ خطوات جريئة نحو السلام مع إسرائيل، أثبت أن الحوار يمكن أن يكون أداة قوية لتحقيق الاستقلال واستعادة الأراضي.

هؤلاء القادة لم يكونوا مجرد سياسيين، بل كانوا رموزًا للإلهام والشجاعة. إرثهم يستمر في إلهام الأجيال الحالية والمستقبلية لمواجهة الظلم والاضطهاد بطرق سلمية، مؤكدين على أن القوة الحقيقية تكمن في العدالة والحق. النضال السلمي لتحرير الأرض لا يزال درسًا قيمًا في كيفية تحقيق التغيير بطريقة تعزّز الكرامة الإنسانية وتحقّق السلام المستدام.

في هذا السياق، يمكن استعراض الطرق التي يمكن من خلالها مقارنة واستخدام تجارب هؤلاء القادة العظام في معالجة قضايا العنف السياسي:

- اللاعنف كاستراتيجية: يمكن استلهام فلسفة غاندي اللاعنفية لمواجهة التوترات والصراعات. التركيز على الحوار والمقاومة السلمية يمكن أن يكونا وسيلة فعالة لمواجهة الأزمات السياسية والعسكرية.

- المصالحة الوطنية: يمكن الاستفادة من تجربة مانديلا في التركيز على المصالحة الوطنية بين مختلف الطوائف والجماعات السياسية لتحقيق استقرار طويل الأمد.

- الحقوق المدنية والاحتجاجات السلمية: يمكن تبنّي استراتيجيات كينغ في تنظيم احتجاجات سلمية ومسيرات للمطالبة بالحقوق والضغط على المنظومة السياسية لتحقيق الإصلاحات المرجوّة لإعادة الإعتبار.

- خطوات جريئة للحوار: يمكن تبنّي شجاعة السادات في اتخاذ خطوات جريئة نحو الحوار والمصالحة مع جميع الأطراف، لتحقيق استقرار وسلام دائمين.

ولكن، التحلّي بالمسؤولية تتطلّب قيادة مستنيرة ومبادئ أخلاقية راسخة، ميّزات تفتقدها المنظومة السياسية الحالية في لبنان الفاسدة والفاشلة والسارقة والخائنة بامتياز (التي أوصلته الى الدرك بنهبها مقوماته، واختلاسها أموال المودعين في المصارف – بواسطة رعاع في القطاع المالي والمصرفي وغيره تعمل لصالحها، وتعطيلها الممنهج لسير العدالة في حادثة إنفجار مرفأ بيروت المأساوية التي أدّت الى إستشهاد المئات وجرح الآلاف من الأبرياء وتدميّر نصف العاصمة – بيروت، وتشجيعها الفساد وغضّها النظر عن الفاسدين في الإدارات والمؤسسات العامة، و…)، من أجل تعزيز الاستقرار والسلام لبناء مستقبل أفضل للبنانيين، الشرفاء منهم خاصةً، وذلك من خلال تبنّي سياسة الحياد الإيجابي الناشط أو التحييد الفاعل (موضوع مقالنا السابق)، واللاعنف، والمصالحة، والعدالة، والشجاعة في اتخاذ القرارات المصيرية.